當短視頻里國產氫能源車宣稱“加氫3分鐘續航730公里”“零下40度秒啟動”時,王女士正捧著熱奶茶刷手機,看到這些數據差點把杯子打翻。她轉頭對正在吃外賣的丈夫喊:“這要是真成了,誰還去充電站排隊啊?”可沒過兩天,另一條車主吐槽視頻讓她直呼“現實太骨感”——那些看似完美的參數背后,藏著普通用戶難以承受的痛點。

“加氫難”成了氫能源車主最頭疼的問題。全國僅540座加氫站的數據,與加油站形成鮮明對比。北京車主李先生在視頻里拍著方向盤嘆氣:“我家到最近的加氫站40公里,有次半路氫不夠了,又繞30公里才找到下一個站,這哪是開車?簡直是給氫氣‘找歸宿’!”上海的情況更糟:部分加氫站“綠氫”售價高達120元/公斤,加滿一次600元,算下來每公里成本0.85元,比燃油車貴近一半。更離譜的是,某加氫站設備故障停擺兩周,導致周邊20多輛車“趴窩”,車主們在評論區集體“炸鍋”:“這哪是新能源?簡直是‘新麻煩’!”

維修成本更是讓車主肉疼。劉先生的氫能源車因儲氫罐閥門漏氣送修,4S店報價1.2萬元,他拿著維修單的手直發抖:“這小零件比我三個月油錢還貴!”另一位車主的燃料電池堆損壞,更換費用超8萬元,網友調侃:“修一次的錢夠買輛新代步車了。”這些案例讓潛在買家望而卻步——技術再先進,用不起、修不起也是白搭。

不過,行業并非沒有轉機。中國鋼研近期研發的常溫儲氫材料,儲氫量較傳統材料提升4倍;青海試點的車載光伏制氫技術,8小時產氫量可支持車輛行駛384公里。這些突破讓車主看到希望:“要是儲氫罐能像油箱一樣方便,成本再降點,說不定真能普及。”

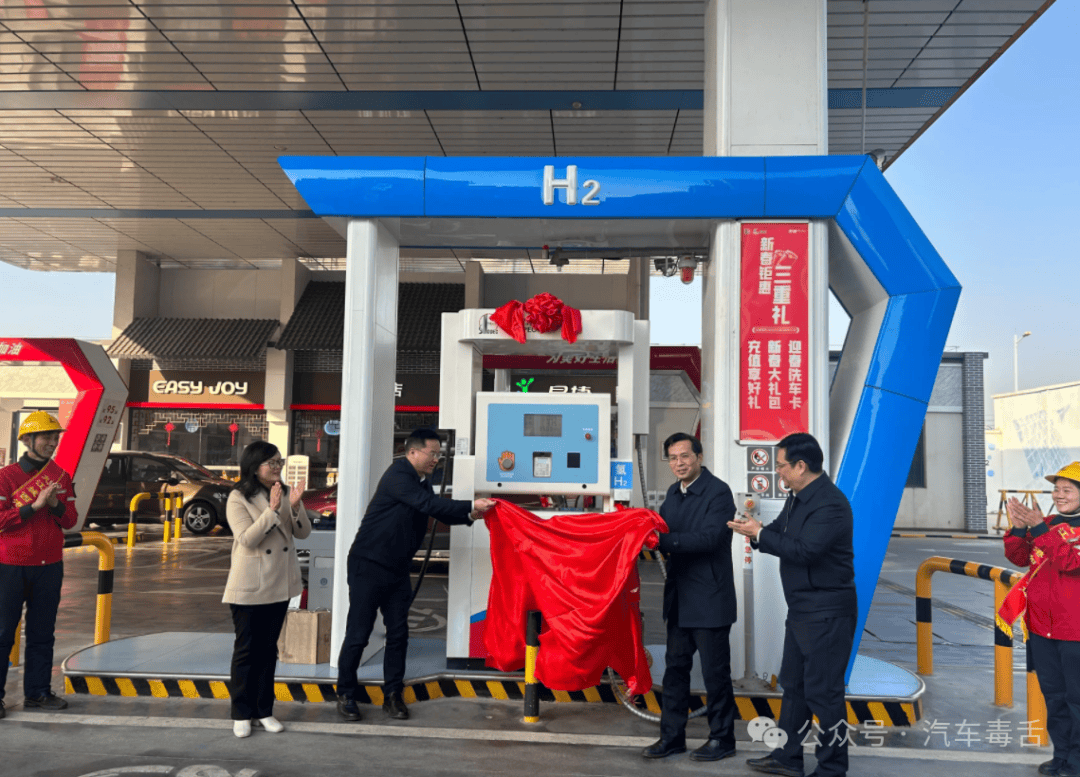

政策與市場也在同步發力。山東對氫能源車免除高速通行費,中石化計劃將31萬座加油站改造為綜合能源站,未來加氫或像加油一樣便捷。商用領域已現曙光:某物流企業使用氫能源重卡后,每公里成本較燃油車降低0.3元,年省超20萬元。業內人士指出:“先在商用車領域跑通模式,再向家用車滲透,這條路更務實。”

中國科學院院士歐陽明高曾表示:“氫能革命需要耐心,2025-2030年是產業鏈閉環的關鍵期。”對于普通消費者而言,或許要等到加氫站遍地開花、維修成本與燃油車持平的那天,氫能源車才能真正從“網紅”變成“剛需”。