當張先生站在4S店展廳里,面對純電動與氫能源兩款新能源車型時,這個看似簡單的購車選擇卻讓他陷入了沉思。如今的新能源汽車市場,正上演著一場技術路線的暗戰,消費者在政策紅利與技術前景之間,不得不做出自己的判斷。

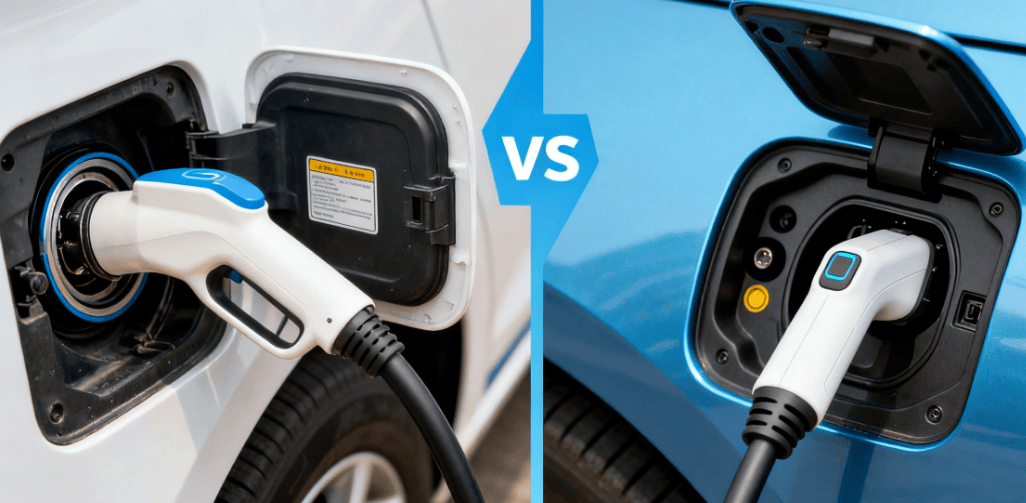

在北方某城市的服務區,純電動車主李師傅的遭遇頗具代表性。去年冬天,他駕駛的純電SUV在高速上遭遇續航焦慮,空調開啟后表顯續航從400公里驟降至280公里。當他在服務區排隊充電時,發現等待隊伍中竟有七輛新能源車。"現在充電樁是多了,但冬天就像抱著個漏氣的熱水袋,心里總不踏實。"這位有著十年駕齡的老司機坦言,即便如此,15萬元以下車型10%的購車補貼和日益完善的充電網絡,仍讓他最終選擇了純電動方案。

氫能源技術則呈現出截然不同的生態圖景。在長三角某試點城市,加氫站工作人員王師傅展示了令人驚嘆的補能效率:從插入加氫槍到完成補能,全程僅用12分鐘。但這種便利背后是殘酷的現實——該市僅有的3座加氫站相距均超過20公里。更令人咋舌的是使用成本:某品牌氫燃料公交車的運營數據顯示,氫氣每公里成本達5元,是純電公交的16倍之多。這種成本差異導致部分氫燃料車輛實際采用充電模式運行,只有在緊急情況下才使用氫能。

車企的戰略布局透露出技術路線的深層博弈。現代汽車宣布投資3.6億美元建設氫燃料電池工廠,豐田計劃在2026年推出第三代氫能車型,寶馬更是將量產時間表定在2028年。這種持續投入的背后,是氫能在商用車領域的獨特優勢。數據顯示,49噸級氫燃料重卡每公里運營成本較柴油車低0.98元,某物流公司負責人透露:"在固定線路運營中,氫能重卡三年可收回成本差額。"

政策導向的差異更加耐人尋味。純電動領域享受著國家層面的普惠政策,從購車補貼到充電基礎設施建設,形成完整的支持體系。氫能源發展則呈現"地方特色",某省推出的"氫高速"項目,對氫能車輛免除高速公路通行費,但這種優惠僅限于省內600公里示范線路。這種割裂的政策環境,導致某三線城市4S店經理無奈表示:"氫能車型月銷量不足個位數,展車都成了裝飾品。"

技術瓶頸的突破仍需時日。純電動領域面臨電池回收的環保挑戰,某回收企業負責人透露:"目前退役電池梯次利用率不足40%,大部分只能拆解提取貴金屬。"氫能產業鏈則卡在制氫環節,當前工業副產氫占比達83%,綠氫生產成本是灰氫的3倍以上。這種技術經濟性的差距,使得某新能源專家直言:"現在討論氫能普及,就像在智能手機初期討論5G應用。"

消費者的選擇最終回歸實用主義。剛訂購純電轎車的王女士算了一筆賬:"日常通勤每月充電花費200元,比油車省一半。雖然知道氫能可能代表未來,但我不想為不確定的技術買單。"這種心態在購車群體中頗具代表性。不過,行業分析師指出,技術路線并非零和博弈,純電動適合城市短途出行,氫能更適合長途重載運輸,未來可能形成互補格局。

在這場技術路線之爭中,沒有絕對的贏家。當某車企工程師被問及技術前景時,他指著展廳里并排的純電和氫能樣車說:"就像有人偏愛咖啡提神,有人鐘情茶飲養生,市場需求本身就是多元化的。"這種觀點得到不少消費者認同,在某汽車論壇的投票中,43%的參與者認為"兩種技術將長期共存",這個比例超過支持單一技術路線的總和。