隨著2025年的時光逐漸流逝,人形機器人領域似乎迎來了一個轉折點。盡管人形機器人與具身智能依舊是科技界的熱門話題,但一系列市場信號卻透露出行業正步入一個新的發展階段。

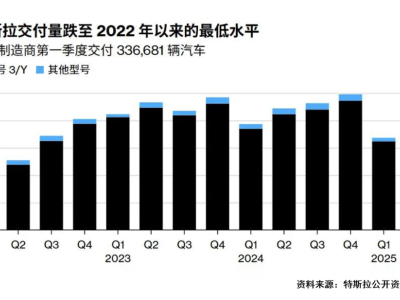

進入6月以來,特斯拉Optimus傳出訂單縮減至僅千余臺的消息,資本市場對人形機器人市場估值過高的質疑聲四起,部分企業開始裁員,更有不少企業直言不諱地表示,遙操作才是當前唯一可行的解決方案。從商業應用的角度來看,人形機器人的進展遠未達到市場預期。

這些發展動態似乎都在表明,人形機器人與具身智能的發展浪潮即將進入一個平穩期。然而,在2025年華為開發者大會(HDC)上,人形機器人行業的下半場似乎展現出了新的變化:新的行業共識正在形成,新的落地思路也在加速推進。

在HDC 2025上,華為云發布的全新具身智能平臺架構CloudRobo,引發了業界的強烈關注。該平臺通過大模型為具身智能機器人提供“智慧大腦”,并結合“端邊云”協同,讓機器人在執行任務時更加智能高效。更重要的是,它將無人礦卡、工業機械臂、移動機器人等非人形形態也納入了具身智能的范疇,利用盤古大模型的超算能力,提供從數據、模型到應用的全棧能力,這無疑打破了大眾對于具身智能或人形機器人的傳統認知。

CloudRobo平臺采用的分布式“大小腦結合”架構,相較于人形機器人等傳統的集中式控制具有諸多優勢。在硬件層面,它允許機器人根據任務需求靈活配置硬件。例如,在工業場景中,高精度的機械臂可以作為“端”設備,專注于精準操作;而在物流場景中,移動機器人(AMR)則可作為移動的“端”單元,視覺和激光雷達則成為機器人的“眼睛”。通過邊緣計算,這些設備能實時處理緊急任務,如避障和路徑微調,確保操作的及時性和安全性,同時實現更宏觀的任務規劃,如生產流程優化和多機器人協作調度。

在軟件層面,CloudRobo平臺的多模態大模型能夠處理多種傳感器數據,包括視覺、聽覺和觸覺等,實現對復雜環境的精準理解。例如,在半導體制造中,機器人需要同時感知晶圓的位置、溫度和表面平整度等多維度信息。通過多模態融合,云端模型可以快速生成最優操作策略,并通過邊緣節點實時下發到機器人本體執行。這種“大小腦結合”的方式不僅提升了機器人的智能水平,還顯著提高了系統的可擴展性和穩定性。

華為合作展示的核心廠商優艾智合副總裁關健在專訪中指出:“具身智能的終極目標不是模仿人類形態,而是成為物理環境的最優解耦體。”這一觀點直擊當前人形機器人落地工業場景的困境。當行業追捧的人形機器人遭遇工業制造99.9%可靠性的高標準時,商業化瓶頸顯而易見。

傳統觀念中,人形機器人因其模仿人類的外形而被寄予厚望,能夠直接替代人類工作。然而,近年來的實踐表明,現實的工業環境對機器人的要求并非簡單的人形復制,而是綜合考慮效率、成本和穩定性。這意味著在實際應用中,通用的人形形態并非工業的最優解。工業生產涵蓋廣泛的領域和任務類型,每種任務都有其獨特的操作要求和環境特點。

公開數據顯示,頭部人形機器人廠商的操作成功率普遍徘徊在80%左右,能達到90%的數據便備受質疑,因為這與模型泛化訓練的底層邏輯相悖。關健強調,在高端制造領域,千分之一的容錯率是入場底線。以半導體工廠為例,工人需身穿防護服連續工作10小時,搬運晶圓盒時縱向振動需控制在0.3倍重力加速度內,這對機器人的穩定性提出了極高的要求。

更現實的矛盾在于成本。當試圖用通用構型適配所有場景時,工業領域真正需要的是“在合適的地方用最合理的機器人產品,滿足整廠系統化要求,而非強行給人形安裝軀干”。本質上,工業生產線上的每種任務都有其特定的最優執行形態,雖然部分任務需要一定的靈活性,但更多的是重復性、規律性的操作。

例如,在電子芯片制造中,高精度的機械臂可以在極小的空間內完成芯片的貼裝工作,而人形機器人的手臂結構和關節自由度設計并非專為這種高精度微操作優化,因此效率和精度遠低于預期。在物流倉儲場景中,移動機器人可以沿著預設軌道高效地搬運貨物,無需像人形機器人那樣消耗大量算力在復雜的步態平衡和環境適應上。

盡管人形機器人被視為終極形態,但從技術層面來看,它仍面臨諸多未攻克的難題。例如,雖然人形機器人在行走、站立等基本動作上有所進步,但在工業復雜環境下,如不平整地面和狹窄通道等,仍容易出現摔倒和失衡等情況,這種不穩定性嚴重限制了其在實際場景中的應用。泛化能力同樣是一大挑戰,人形機器人目前還難以像人類一樣快速適應并完成各種不同類型的任務。

那么,人形機器人下半場該如何發展?工業任務的多樣性與人形結構的局限性已經證明,標準化人形并非工業最優解。而華為云Cloud Robo的工業邏輯,則一定程度上代表了具身智能下半場的新打法。當行業級大腦成為基礎設施時,工業具身智能體就有了進化的可能性。

在華為云的設想中,未來工業場景中的具身智能將由多種形態的機器人在統一智能平臺下協同作業。人形機器人在某些需要高度靈活性和交互性的場景中可能會發揮作用,但在工業領域,它們更多是作為整體解決方案的一部分,與其他專用機器人共同構建高效的生產體系。

通過具身智能“大腦”平臺,企業可以根據自身生產流程的特點混合部署不同形態的機器人,實現生產效率的最大化。這種多形態集成的方式也降低了企業的智能化改造成本,因為無需為了引入機器人而大規模改造現有的生產設施。

關健對此的解讀極具畫面感:“一個剛畢業的大學生可能具備普世認知和基礎行動力,但要成為合格生產力,融入整個工作流,必須注入行業經驗與知識,從而更快耦合。就像人類的小腦控制肢體平衡無需思考,但規劃下班路線需要大腦決策,機器人同樣需要分層智能,而這正是工業具身智能的‘大小腦’邏輯。”

在此背景下,以工業場景為代表的專用具身智能機器人開始展現出更多價值。與追求通用化、擬人化的人形機器人不同,專用具身智能機器人專注于特定領域的任務需求,通過優化設計和針對性的技術研發,能更快實現在特定場景下的高效應用。

關健解釋道,工業場景對機器人的要求可以用“極致”來形容。華為云Cloud Robo可以放大專用機器人的優勢并將其整體組合。例如,在半導體制造中,晶圓搬運是一項關鍵且極具挑戰性的任務。晶圓極其脆弱,對搬運過程中的振動和精度要求近乎苛刻。通用型機器人由于其結構設計和控制精度的限制,很難滿足這些要求,而專用的晶圓搬運機器人則能通過控制論算法實現毫米級抓取精度、0.3G振動抑制和安全避障等剛性需求,確保99.9%的操作可靠性。

在成本效益方面,專用具身智能機器人同樣具有明顯優勢。由于專注于特定任務,其研發成本相對較低,無需像人形機器人那樣在通用化設計和復雜的人工智能算法上投入大量資源。這使得專用機器人的售價能夠控制在企業可接受的范圍內,同時提高生產效率、降低人力成本、減少錯誤率,從而快速為企業帶來顯著的經濟效益。

正如電影《機械公敵》中的場景,人形機器人坐在燃油車里駕駛在今天看來充滿諷刺。因為真正的自動駕駛汽車無需人類形態,同樣,工業機器人進化的核心邏輯應是“環境定義形態,效率重構生產力”。合適、合理才是場景的最優解。

在華為云發布CloudRobo平臺之前,已有許多行業企業開始在專用具身智能機器人領域布局,優艾智合便是其中之一。作為一家深耕工業場景的機器人企業,優艾智合的技術布局和產品應用展現了專用具身智能機器人在工業領域的巨大潛力。這不僅從側面證明了當前人形機器人與具身智能進入工業場景落地的發展思路可以探索新的方向,也表明在華為云CloudRobo全新架構下,原先的機器人整廠解決方案煥發了新的生命力。

優艾智合在工業場景的具身智能應用架構主要圍繞“場景定義智能”這一核心理念構建。旨在滿足不同工業領域、不同行業、不同生產環節千差萬別的需求。優艾智合從理解和剖析這些復雜的場景需求出發,通過構建多層次、模塊化的技術體系,實現了機器人在工業環境中的高效運行,并快速建立了具備高度定制化和適應性的機器人系統以及產品矩陣。