近期,一位車主的朋友炫耀其新購的價值30萬的電動車,車內配置豪華,如同移動的家庭影院,甚至在交通擁堵時也能享受K歌的樂趣。然而,當車輛駛入高速公路,實際情況卻大相徑庭。續航里程迅速下降,尤其在開啟空調后,電量從50%驟降至20%,而下一個充電站還有80公里之遙。面對這一突發狀況,車主不禁苦笑:“這究竟是汽車,還是裝了輪子的娛樂設備?”

關于電動車的環保形象,一些細節常常被忽視。盡管電動車在使用過程中零排放,但中國電力結構的七成仍依賴燃煤發電,這意味著污染只是從車輛排氣管轉移到了發電廠的煙囪。廢舊電池的處理也成為一大難題。一塊報廢的電池若被埋入土壤,將對20平方米的土地造成長達50年的污染。有研究表明,一輛電動車從原料開采到報廢處理,其整個生命周期的碳排放量甚至超過了一輛使用15年的小型燃油車。因此,所謂的“新能源”汽車,在某種程度上,只是將環境負擔轉移給了電力生產和廢棄物處理環節。

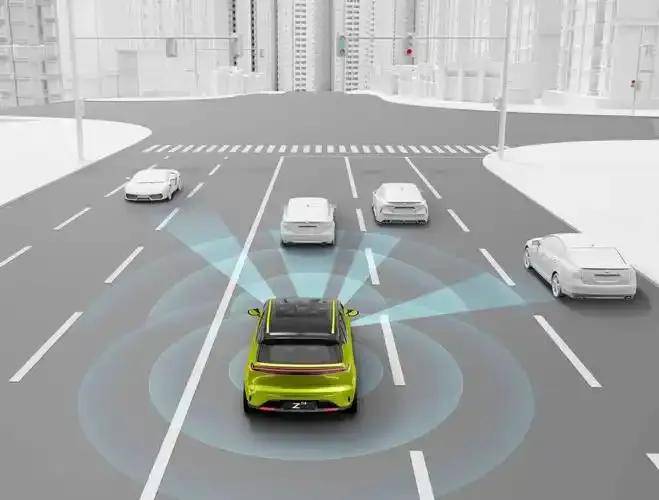

電動車的智能駕駛和豪華配置同樣引發了爭議。車企為了追求科技感,不斷堆砌高科技配置,如大屏幕、語音助手和電子后視鏡等。然而,這些配置在極端天氣條件下卻可能成為累贅。暴雨天氣下,大屏幕反光嚴重,影響駕駛安全;語音識別系統對方言識別能力差,往往需要大聲吼叫才能被識別。更糟糕的是,某些車型的空調開關被隱藏在復雜的菜單中,駕駛者在高速行駛中調節溫度如同拆解復雜裝置,既不安全也不便捷。至于L2級別的輔助駕駛系統,其在實際道路中的表現也遠未達到宣傳中的水平,事故頻發。

電動車的續航里程問題同樣令人頭疼。雖然宣傳冊上標注的續航里程高達600公里,但實際使用中往往只能達到400公里左右。冬季更是雪上加霜,車輛在-5℃的環境中停放一晚,續航里程幾乎減半。東北地區的車主對此深有體會:“充滿電顯示能跑300公里,但開暖風半小時后,剩余里程就只剩下180公里了,出門前得精打細算。”相比之下,燃油車加滿油后輕松行駛500公里,加油站遍布各地,加油過程僅需幾分鐘。當電動車車主為了充電而爭搶充電樁時,燃油車司機早已享受完家庭時光。

電動車看似省錢的表象下,隱藏著高昂的隱性成本。首先,電動車的價格普遍高于同級別的燃油車,溢價幅度高達30%。其次,由于電池成本高,電動車的保險費用也相對較高,每年需額外支付電池險。電動車的電池壽命有限,8年后電池性能衰減至70%左右,更換新電池的費用高達6至8萬元。最后,電動車的二手殘值遠低于燃油車,五年后殘值暴跌40%,二手車商對電動車的收購意愿普遍不高。

因此,對于電動車的購買和使用,消費者需要理性看待。對于城市短途通勤且具備家庭充電條件的用戶來說,電動車或許是一個不錯的選擇。但對于需要長途駕駛或無法穩定充電的用戶來說,電動車的種種限制可能會帶來不便。在電動車技術尚未完全成熟之前,消費者仍需謹慎考慮其實際需求和用車環境。