近期,汽車行業內部出現了一個引人關注的現象——“零公里二手車”。長城汽車董事長魏建軍在一次訪談中揭露了這一行業怪象,指出新車在完成上牌手續后,并未實際交付給消費者,而是直接回流至二手車市場,形成了一種“新車身份二手價”的特殊交易模式。

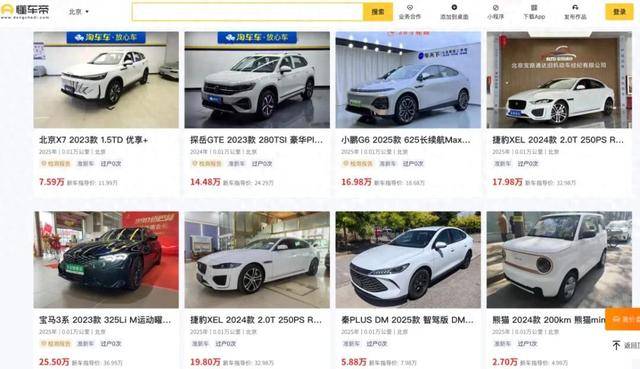

在懂車帝、瓜子二手車、閑魚等多個平臺上,這類車輛隨處可見。它們中的部分車型甚至仍保留著運輸保護膜和內飾膜,表顯里程極低,幾乎可以忽略不計。這些“零公里二手車”涵蓋了燃油車和新能源車型,尤其在新能源車領域,由于無需繳納購置稅,更容易出現此類情況。

中國汽車流通協會的數據顯示,2024年二手車市場中,“登記≤3個月、里程≤50公里”的車輛占比高達12.7%,四年間激增了7.2個百分點。這意味著,每八輛二手車中就有一輛是剛剛上牌便轉手的準新車。

據二手車商透露,“零公里二手車”現象已存在數年,背后既有經銷商的行為,也有廠家的默許。在市場下行時期,為了沖銷量、拿返點,經銷商和廠家更傾向于將新車上牌后作為二手車處理。部分二手車商還利用車輛置換補貼政策套取國家補貼,進一步扭曲了市場規則。

更為嚴重的是,“零公里二手車”成為了部分車企美化財報的手段。車企通過將新車批發給經銷商并完成上牌,即便車輛最終流入二手車市場,仍能在銷量數據上計入“已售”。這種“渠道填塞”的方式不僅掩蓋了市場的真實需求,還干擾了產業決策與資源配置。

除了國內市場,這一現象還延伸到了二手車出口領域。俄羅斯、中亞等地成為“零公里二手車”的重要出口目的地。這些車輛以二手車的名義出口,不僅規避了新車出口的高認證門檻,還能享受出口退稅政策。這一模式的興起與國內外新能源汽車的供需差異密切相關。

對于消費者而言,“零公里二手車”雖然看似與新車無異,但部分品牌的首任車主專屬權益將喪失,如終身質保等服務。長期停放的車輛可能存在電瓶虧電、輪胎老化等問題。購買時,消費者需要仔細檢查車輛的外觀、內飾及各項功能是否正常。

面對“零公里二手車”帶來的市場亂象,監管部門已采取行動。商務部消費促進司召集車企和相關行業機構召開座談會,研究規范整治措施。中國汽車工業協會也發布了維護公平競爭秩序的倡議,得到了工業和信息化部的支持和響應。

在二手車出口領域,監管的收緊更為顯著。商務部等五部委實施的《二手車出口管理辦法》對出口車輛提出了嚴格的合規要求,基本堵死了“零公里”模式在現行規則下的生存空間。

汽車產業的健康發展離不開公平、透明的競爭環境。靠“零公里二手車”美化銷量、用價格戰搶占份額的做法雖能帶來一時的數據增長,卻掩蓋了產品競爭力不足、創新能力薄弱等深層問題。車企應將重心轉移到技術創新、產品品質提升和用戶服務優化上,而監管部門也應完善市場規則,為行業營造更加健康的發展環境。