奧迪全球首席執行官高德諾的一項決策,在業界引發了廣泛討論。他推翻了前任制定的“停售燃油車”計劃,這一舉動被不少人視為觀念上的保守,但一位工科女性觀察者卻認為,這實際上是高瞻遠矚的戰略部署。

高德諾的決策,揭示了奧迪對汽車產業未來趨勢的深刻洞察。在他看來,未來的競爭核心并非單純的動力形式之爭,而是智能化與軟件能力的全面升級。奧迪選擇保留燃油車研發的靈活性,正是預見到了AI技術對傳統動力系統的顛覆性潛力。

如今,一些企業如大疆、地平線等已經證明,燃油車同樣可以通過智能駕駛的融合、座艙交互的升級,實現與電動車同等的智能化體驗。若燃油車能夠借助AI技術突破“不夠智能”的短板,那么電動化在政策驅動之外的市場吸引力將大幅下降。奧迪顯然是在為這一技術拐點預留關鍵籌碼。

高德諾明確表示,奧迪將主導大眾集團中大型車型平臺及SSP架構的開發,目標直指“軟件定義汽車”的制高點。這一平臺覆蓋燃油與電動車型,意味著奧迪正在構建一套兼容多元動力形式的智能化底層系統。與其說奧迪放棄了電動化,不如說它試圖通過軟件優勢重新定義行業規則。未來,車輛的競爭力差異將更多地取決于算法與生態,而非油箱或電池。

這一決策也為中國車企敲響了警鐘。中國車企需要警惕“電動化領先即勝局”的認知陷阱。如果國際巨頭以燃油車+AI智能化的組合進行反攻,可能會直接沖擊中國新能源車的差異化優勢。奧迪的決策揭示了一個更為殘酷的競爭維度:當軟件能力成為核心時,動力形式的先發優勢可能會被瞬間顛覆。中國品牌必須加速智能技術向燃油車領域的滲透,避免在技術路線的單邊押注中陷入被動。

高德諾的“倒退”決策,實則是以退為進。在AI重構汽車產業的浪潮下,奧迪正以軟件為矛、靈活性為盾,謀劃一場超越動力形式的全局戰爭。在這場博弈中,真正的落后并非堅守燃油車,而是未能洞察到“智能化無問油電”的未來。

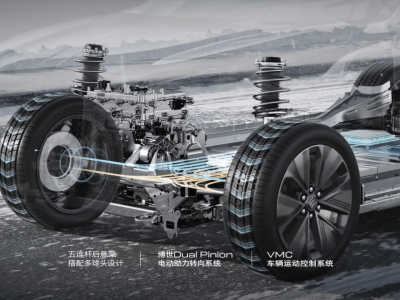

然而,燃油車智能化也面臨一些技術挑戰,如電控響應速度、能源供給穩定性等。但這些短板并非不可克服,甚至可能成為新的技術突破點。例如,通過預判式控制+AI算法優化,以及線控技術的應用,可以提升燃油車的電控響應速度。同時,48V系統的普及和增程式混動架構的應用,也可以解決能源供給的問題。

燃油車在智能化方面還具有一些獨特優勢。比如補能便利性,全球加油站網絡遠超充電樁,用戶對“續航焦慮”的天然排斥可能讓“智能燃油車”成為折中選擇。再如政策靈活性,歐洲多國已推遲燃油車禁令,若AI能降低燃油車排放,其生命周期可能會進一步延長。

這些優勢正是奧迪等車企“不放棄燃油車”的深層邏輯。然而,奧迪CEO的這一決策也存在風險。如果電池成本快速下降,比如固態電池的普及,電車可能會通過“價格戰”直接碾壓燃油車的智能化投入。因此,奧迪的“燃油車智能化”窗口期或許只有5-10年,必須抓緊時間。

值得注意的是,奧迪在推進燃油車智能化的同時,也在縮減其產品線。A1、Q2等車型將被取消,而Q7、Q8以及傳聞中的Q9將成為SUV系列的頂端車型。

奧迪的這一系列舉措,無疑為汽車產業帶來了新的思考。在智能化與軟件能力日益重要的今天,燃油車與電動車之間的界限正變得模糊。未來,誰能在這場全局戰爭中占據先機,誰就將引領汽車產業的未來發展。