近期,中國汽車行業迎來了一場關于誠信與經營的深刻反思。這一波反思的起點,源自國家出手整治行業內“內卷式惡性競爭”的亂象,促使眾多上市車企紛紛表態,要恪守商業本分,按時支付供應商款項。

自6月10日起,包括一汽、東風、長安、上汽、廣汽、北汽等六大汽車央企,以及吉利、比亞迪、長城、賽力斯、小鵬、小米、零跑、蔚來等民營上市車企在內的多家企業,陸續官宣承諾將供應商支付賬期統一調整至60天內。這一舉措,一時間贏得了汽車行業和資本市場的廣泛好評,被視為行業回歸良性發展的積極信號。

然而,這股正能量的浪潮并未能立即平息市場的所有疑慮。6月11日,盡管中國主要汽車股一度因這一消息而高開,尤其是零部件/供應商板塊大漲,但隨后整車部分的漲幅便逐步回落,趨于平穩。上周的汽車股漲跌榜數據顯示,近百家汽車業及相關上市公司中,飄紅個股數量不足四成,平均股價跌幅為0.77%,六大板塊也全部收跌。資本市場似乎在觀望,行業賬期問題雖易解決,但更深層次的全產業鏈價格戰、高資產負債率、汽車產能過剩等問題,何時能夠得到根本性整治。

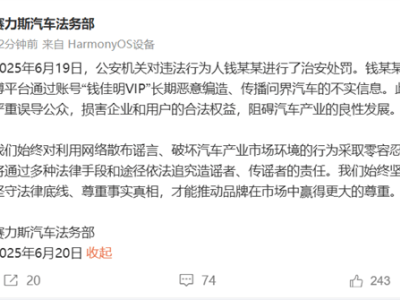

面對這樣的市場反應,有業內人士提出質疑,認為按時支付供應商款項本是企業的基本職責,如今卻成了值得官宣和夸耀的事情,“名義大于實質”。他們指出,輿論更關注的是價格戰引發的產品質量問題,以及零公里二手車等更為緊迫的議題。更有諷刺意味的是,早在去年11月,特斯拉副總裁陶琳就曾發布圖片,揭示中美新能源汽車廠商對供應商付款周期的變化趨勢,其中部分中國車企賬期逐年延長,而特斯拉則有所縮短。

事實上,新修訂的《保障中小企業款項支付條例》已于今年6月1日起生效,為賬期劃下了“紅線”——大型企業向中小企業采購貨物、工程或服務,應自交付之日起60日內付款。此前,工信部、市場監管總局與國家發改委也聯合約談了多家主流上市車企,明確要求企業“自我約束”,避免無序降價,并點名長期拖欠供應商貨款這一行業頑疾。這一系列的監管動作,無疑成為了推動上市車企在賬期問題上頓悟的重要因素。

盡管邁出了向好的第一步,但仍有媒體報道指出,部分受訪零部件制造商在香港車展上坦言,延遲付款在汽車行業內早已司空見慣,部分企業可能仍會通過其他方式延后支付,從而削弱賬期改變的成效。其中,上市車企最常見的規避方式便是開具承兌匯票(商業票據),將實際支付時間進一步推遲。目前,已承諾60天付款期的多家上市車企中,僅有上汽集團與北汽集團明確表示不會使用商業票據,其他企業則未說明具體的付款形式。

一位汽車供應商表示,雖然60天付款承諾是個積極的信號,但對于如何計算時間、商業票據的使用等細節卻缺乏明確說明。他們擔心,最終可能會收到一張180天的承兌匯票,而貼息兌現還需支付額外的成本。國家統計局數據顯示,今年一季度中國汽車行業利潤率已近乎腰斬至3.9%,遠低于下游工業企業5.6%的平均水平。在這樣的背景下,賬期拖得過長無疑會加劇上下游供應商的經營困境,進而加劇行業內卷,形成惡性循環。

值得注意的是,在中國汽車行業,商業票據和供應鏈金融早已普遍應用。車企掌握主導地位,而中小供應商則往往缺乏議價能力,只能被動參與競爭、承擔風險。一些大型上市車企允許票據延期兌付、在市場流通轉讓,或通過支付手續費實現提前兌現。這不僅加劇了供應商的資金壓力,也阻礙了產業的健康可持續發展。尤其是在新能源汽車市場競爭加劇的背景下,供應商貨款支付賬期加長、資金周轉困難等現象頻發,不利于產業技術創新。

面對這一系列問題,中國汽車行業亟需從根本上進行整治。只有在誠信經營的基礎上,才能構建起健康穩定的產業鏈生態,推動中國汽車產業實現高質量發展。