在科技與汽車制造融合的浪潮中,一個全新的合作范例正悄然浮現。字節跳動旗下的Seed團隊與比亞迪宣布深化合作,共同成立“AI+高通量聯合實驗室”,旨在通過人工智能技術加速電池技術的革新。

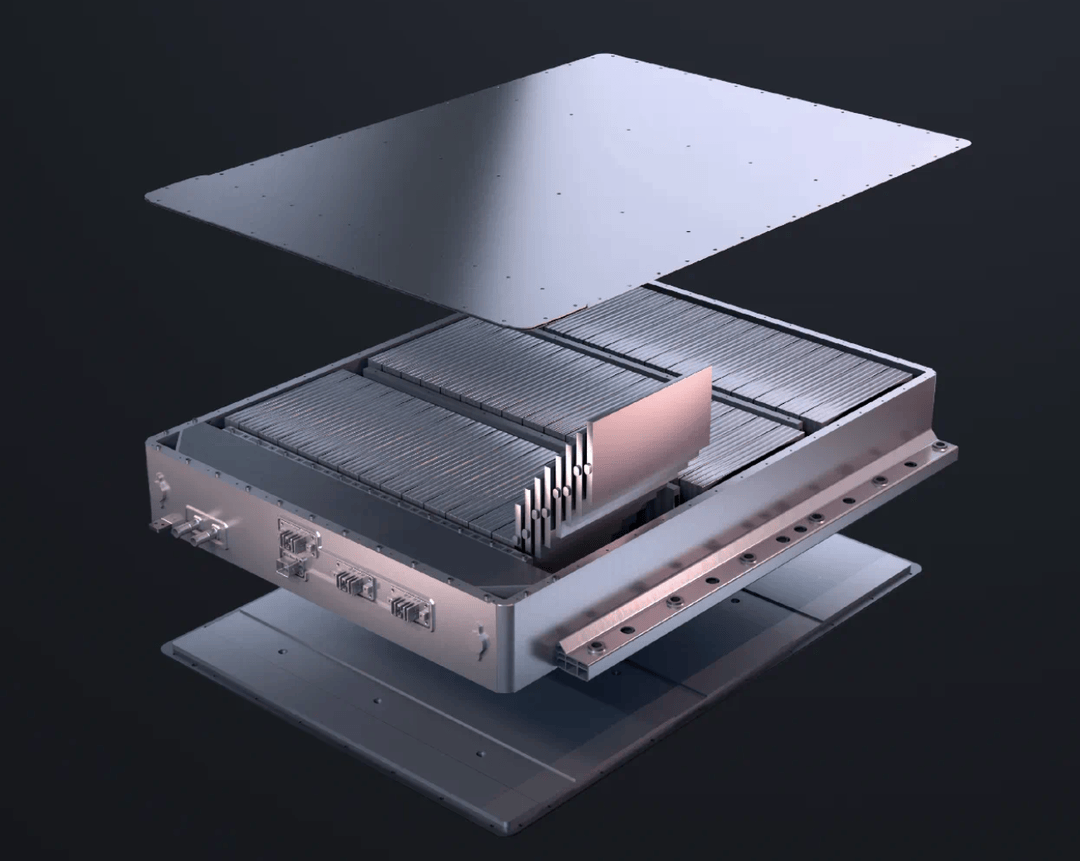

此次合作的焦點在于解決動力電池領域的三大核心難題:提升充電速度、延長使用壽命以及增強安全性。雙方將共享算法、算力及實驗數據,力圖在動力電池的關鍵技術上實現突破。

字節跳動Seed團隊將專注于模型算法的研究,并利用火山引擎的云基礎設施優化模型性能。而比亞迪則提供高通量實驗平臺,確保實驗數據的大規模、系統性和高一致性,為模型優化提供堅實的數據支撐。

這一跨界合作引發了行業的廣泛關注,同時也拋出了幾個關鍵問題:AI能否真正成為推動電池技術高速發展的關鍵力量?“AI+制造”模式在硬核的工業領域是否切實可行?以及,在車企與科技公司的合作中,誰將主導技術標準的制定?

事實上,利用AI技術推動電池技術的革新并非比亞迪的獨家嘗試。寧德時代等新能源巨頭也早已涉足這一領域,聚焦于利用AI尋找下一代電池材料和超越鋰離子的化學系統。傳統的電池材料開發往往依賴于科學家的經驗和直覺,而AI則能夠通過模擬仿真,快速篩選和驗證各種材料組合,從而大幅提升研發效率。

廣汽埃安等車企也在積極探索AI在電池設計中的應用,希望通過仿真計算和深度學習模型,對固態電解質進行創新開發,解決固態電池產業化過程中的一系列技術難題。中國科學院院士歐陽明高指出,電池設計正向基于AI的智能設計方向發展,這將顯著提升電池研發效率并降低成本。

然而,AI參與汽車研發并非一帆風順。盡管AI技術能夠大幅提升研發效率,但一些車企在引入AI技術時,卻陷入了“降本”的誤區。事實上,“人工智能+制造”的核心并非降低成本,而是重構生產流程,推動生產從標準化向個性化、從勞動密集向算法密集、從經驗驅動向數據驅動的轉變。

以日系車企為例,盡管它們在新車型開發中引入了AI技術,但并未能在新能源時代保持領先地位。原因在于,它們過于注重降本,而忽視了AI技術在重構生產流程中的潛力。相比之下,我國的“燈塔工廠”則以AI技術為引擎,推動生產模式的全面轉型。

回到比亞迪與字節跳動的合作上,雙方的合作模式體現了AI技術在傳統制造業中的深度應用價值。通過理論計算與實驗驗證的有機結合,雙方有望為動力電池行業的技術創新提供新的發展路徑。然而,隨著合作的深入,電池配方數據的歸屬權問題也逐漸浮出水面。這引發了關于車企與科技公司誰將主導技術標準制定的討論。

從目前的趨勢來看,產業并未走向零和博弈,而是越來越傾向于開放聯盟的模式。比亞迪等傳統車企在保持核心定義權的同時,也開始以開放姿態吸納全球創新資源。通過與科技公司的合作,比亞迪正逐步從“垂直整合制造商”向“智能生態整合者”轉型。

在這種分工邏輯下,車企將牢牢握住車輛控制層和數據主權層,而科技公司將提供工具層支持。汽車將成為由分布式智能體組成的系統,車企需轉型為“交響樂團指揮家”,在開放生態中整合全球創新資源,共同推動汽車產業的轉型升級。