近期,汽車行業頭部企業對供應商付款賬期的規范問題密集表態,引發了行業內外對應收賬款電子憑證等供應鏈金融工具的關注與討論。

盡管已有近20家車企宣布將供應商賬期統一調整至60天內,但市場上仍存在諸多疑慮。一方面,多數車企并未明確這60天賬期的具體計算規則;另一方面,在支付方式上,車企普遍采用票據(包括銀票和商票)和應收賬款電子憑證等非現金支付方式。尤其是應收賬款電子憑證,在過去因缺乏監管和信息披露不透明等問題,在汽車、建筑等行業被部分核心企業濫用,備受詬病。

此次汽車行業“反內卷”浪潮中,市場對應收賬款電子憑證這一供應鏈金融工具是否會被排除在外的討論愈發激烈,甚至有觀點呼吁全面取消各類供應鏈金融工具。然而,多位業內人士指出,供應鏈金融工具本身并非賬期延長的根源,監管的缺失才是問題所在。他們擔憂,“一刀切”的政策可能會導致另一種極端風險,特別是對盈利能力較弱、現金流緊張的中小車企構成更大壓力。

6月15日,由六部門聯合印發的供應鏈金融新規正式實施,標志著規模達5萬億元的“影子票據”市場終于被納入監管框架。新規對核心企業、服務平臺、金融機構的行為進行了不同程度的約束,為應收賬款電子憑證等供應鏈金融工具的使用設立了更為明確的規則。

作為應收賬款電子憑證的早期推動者之一,中企云鏈董事長劉江表示,這一創新工具的初衷是為了解決產業鏈“三角債”問題和中小企業融資難、融資貴的問題。他認為,避免其被異化的關鍵在于源頭治理和契約精神。

事實上,自6月1日起,修訂后的《保障中小企業款項支付條例》已正式實施。該條例明確規定了大型企業向中小企業支付款項的期限要求,并禁止利用商業匯票、應收賬款電子憑證等非現金支付方式變相延長付款期限。在此政策背景下,頭部車企紛紛表態落實相關要求。

然而,由于多數車企未明確“60天賬期”的具體計算規則,其承諾被部分行業人士視為“誠意不足”。例如,若采用60天內結算+開立半年期商票的方式,供應商的實際回款時間可能仍長達8個月。在已發布相關通知的近20家車企中,北汽集團和上汽集團的通知內容相對更為詳細,均承諾全面取消商業承兌匯票等增加供應商資金壓力的不合理結算方式。

不過,商票只是車企非現金支付方式之一,且使用占比較低。數據顯示,在A股上市車企中,銀票在票據中占據絕對規模,商票占比不足5%。盡管如此,仍有部分車企對商票依賴度較高,如比亞迪和廣汽集團。

與商票相比,應收賬款電子憑證的后續應用前景更受關注。在六部門聯合發布的《關于規范供應鏈金融業務 引導供應鏈信息服務機構更好服務中小企業融資有關事宜的通知》征求意見之前,這一非標準化的供應鏈金融工具幾乎處于監管空白狀態,被視作“影子票據”。

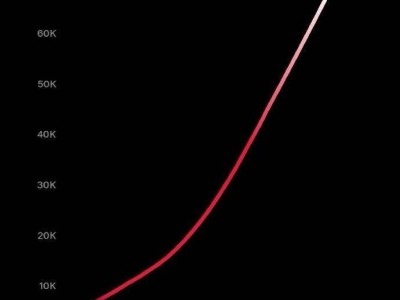

業內人士指出,應收賬款電子憑證能在短時間內發展到幾萬億元級別,說明市場需求客觀存在。然而,其濫用和異化也滋生了一些盤剝行為。中企云鏈在上市文件中提到,2024年應收賬款電子憑證市場規模已達到4.4萬億元,融資額約為3萬億元。

此次新規的落地實施,被視為應收賬款電子憑證發展史上的里程碑。新規強調了真實貿易背景基礎,并明確了應收賬款電子憑證付款期限原則上應在6個月以內,最長不超過1年。同時,新規還劃定了供應鏈金融平臺作為信息服務中介的角色和責任紅線,對融資定價和收費要求進行了明確,并從資金源頭上控制了風險。

盡管新規對應收賬款電子憑證的使用進行了規范,但業內人士認為,考慮到其客觀需求和逐步得到規范的發展態勢,以及部分核心企業使用該工具的規模較大,汽車行業全面“一刀切”取消的可能性不大。然而,應收賬款電子憑證行業仍存在諸多待解決的問題,包括法律適用、債權人權益保護以及相關企業財務處理標準等。

未來,隨著數字化技術的不斷發展,銀行開展供應鏈金融業務將更加注重數據信用,而非過度依賴核心企業的主體信用。這將有助于促進各類模式、各項工具的健康發展,為中小企業提供更加公平、透明的融資環境。