在四川天府新區實外高級中學,一群16歲的少年正以不同尋常的方式探索著知識的海洋。他們不僅埋頭于書本,更親身實踐,將課題研究與興趣愛好緊密結合,走出了一條獨特的學習之路。

近日,該校申報的《面向中學教育的“科學苗子”貫通式培養模式探究與實踐》項目,在四川省科技廳軟科學研究計劃項目成果交流及推廣活動中,以“優秀”等級順利結題。這一項目不僅見證了學生們在科研道路上的初步探索,更預示著一種全新教育模式的成功實踐。

在這群少年中,有人深入天寶洞探尋體驗式營銷的新出路,有人走進川菜博物館、豆瓣加工廠,探尋青花椒在成都小吃中的應用。他們的課題涵蓋了從敦煌壁畫顏料研究到仿生飛行器的設計,從水火箭的最大飛行高度探究到微生物對豆瓣風味的影響,每一個課題都凝聚著學生們的心血與智慧。

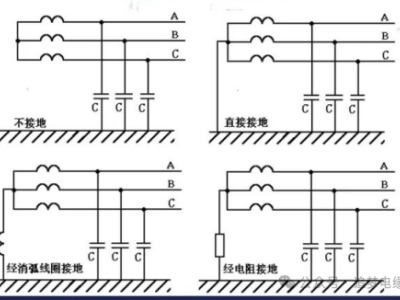

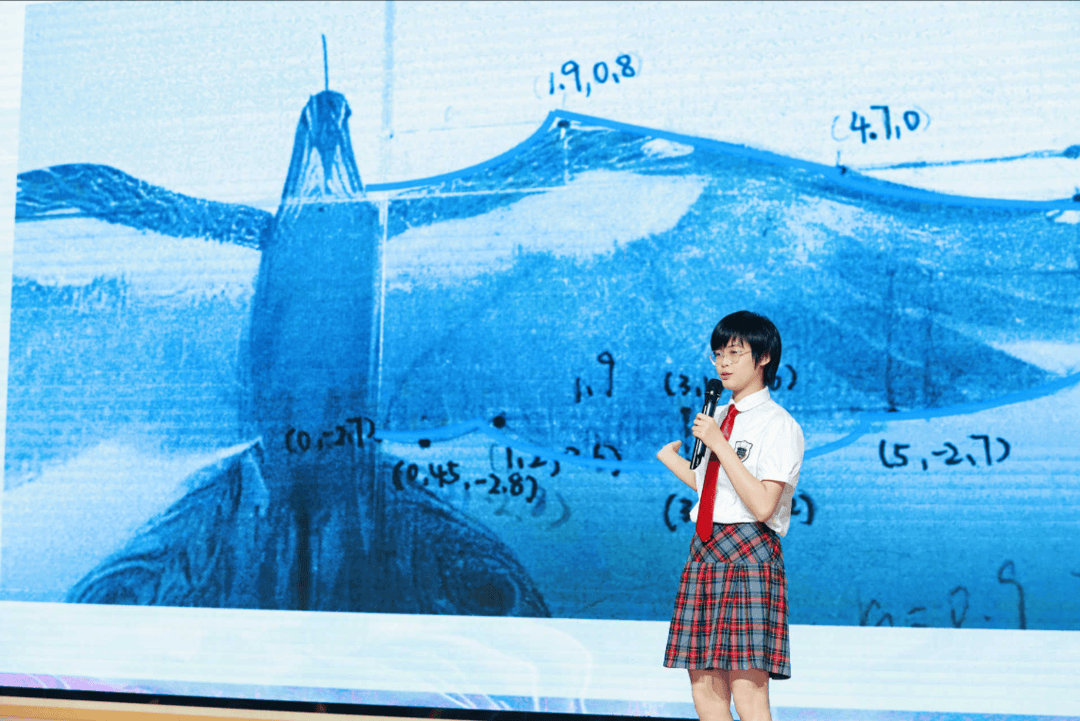

高一學生雷悅琳和她的團隊,結合傳統文化選擇了鳳凰形象作為仿生飛行器的設計靈感。在電子科大老師的指導下,她們通過建模、寫代碼,最終用激光切割機制作出了鳳凰的翅膀。這一過程中,她們不僅學到了科學知識,更鍛煉了團隊協作和解決問題的能力。

高三學生焦雨桐和他的團隊則致力于水火箭的研究。他們學習了等效替代法、微積分等科學知識,通過一次次試驗和模擬,探究了水火箭最大飛行高度與瓶內壓強、裝填水量的關系。為此,他們還制作了“水火箭模擬軟件”,并在成都市科創大賽中榮獲一等獎。

這一切的背后,是學校對“科學苗子”貫通式培養模式的積極探索。自2021年創立“百人計劃”項目以來,學校與電子科技大學航空航天學院聯合申報了多項省級科研項目,搭設了“國家課程”“融通課程”“定制課程”三大課程體系,開發出了一系列研學旅行課程和學科融通課程。

在這一模式下,學生們不再僅僅局限于書本知識的學習,而是有機會走出校園,走進科學城、走進鄧稼先故居、走進西北工業大學等地,通過研學、課題研究等方式,發現自己真正的熱愛和專長。這一過程中,學生們不僅學到了科學知識,更培養了創新思維和實踐能力。

學校校長肖明華表示,教育的目的不僅僅是傳授知識,更重要的是激發學生的興趣和潛能。他強調:“不是會解難題的學生才是人才,人才需要有原創性的發現。”因此,學校啟動了“科學苗子”貫通式培養模式探究,旨在通過研學、課題研究等方式,幫助學生發現自己真正的熱愛和專長,激發他們的學習動力。

隨著第一屆百人項目班的同學們即將畢業,他們不僅將拿到一張畢業證,還將收到一份來自時光郵局的檔案——一封寫給未來自己的信。這封信將作為檔案保存在母校,定期增補他們高中畢業后的人生軌跡。五年、十年后,當他們再次回到母校時,將重新啟封這封信,看看自己曾經的夢想是否已實現。