天文學家近日宣布了一項驚人的發現:一顆質量僅為太陽五分之一的小型紅矮星TOI-6894,竟然擁有一顆氣態巨行星TOI-6894b。這一前所未有的發現,對現有的行星形成理論構成了嚴峻挑戰。

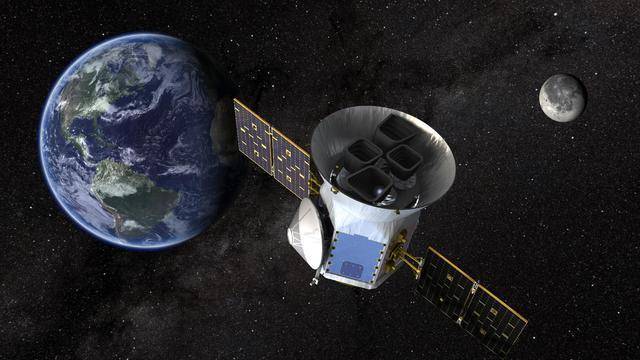

TOI-6894b的發現得益于NASA的TESS任務,該項目通過監測恒星的亮度變化來搜尋系外行星。華威大學和倫敦大學學院的科學家們,在分析了TESS提供的大規模數據后,鎖定了這顆圍繞低質量恒星運行的巨行星。隨后,借助歐洲南方天文臺甚大望遠鏡的觀測數據,科學家們進一步確認了這一發現。

藝術家筆下的TOI-6894b,圍繞著一顆質量僅為太陽0.2倍的小型紅矮星運行。這幅畫揭示了這顆巨行星與其微小母星的奇異組合。

長期以來,天文學家一直認為低質量恒星不具備形成或支持大型行星的條件。然而,TOI-6894b的存在徹底顛覆了這一觀念。這顆行星的半徑略大于土星,但質量僅為土星的一半左右,是迄今為止發現的圍繞質量最低恒星運行的凌日巨行星。

圖示NASA的TESS衛星正在執行凌日系外行星巡天任務。TESS的觀測數據為科學家們提供了發現TOI-6894b的關鍵線索。

華威大學的愛德華·布萊恩特博士是這項研究的主要負責人,他表示:“我對這一發現感到非常興奮。我們最初通過TESS對超過91000顆低質量紅矮星進行了觀測,最終發現了這顆巨行星。”布萊恩特博士還指出,這一發現將成為理解巨行星形成極端情況的基石。

倫敦大學學院的文森特·范·艾倫博士也對這一發現表示了濃厚興趣:“我們真的不明白一顆質量如此之小的恒星是如何形成如此巨大的行星的。這為我們尋找更多系外行星提供了新的目標。”范·艾倫博士認為,通過尋找與太陽系不同的行星系統,可以測試現有的行星形成模型,并更好地理解太陽系自身的起源。

關于行星形成的最主流理論是核心吸積理論。然而,該理論在低質量恒星周圍形成氣態巨行星方面存在困難。因為低質量恒星周圍的原行星盤中的氣體和塵埃數量有限,難以形成足夠質量的核心來觸發失控氣體吸積過程。但TOI-6894b的存在表明,現有的行星形成理論需要進一步完善。

科學家們提出了兩種可能的解釋來闡述TOI-6894b的形成機制:一種是通過中間核心吸積過程形成,即原行星在形成過程中穩定地吸積氣體,但核心質量不足以觸發失控氣體吸積;另一種是由引力不穩定的圓盤形成,即恒星周圍的圓盤因自身引力而變得不穩定并碎裂,形成行星。然而,從現有數據來看,這兩種理論都無法完全解釋TOI-6894b的形成。

為了揭開TOI-6894b的形成之謎,科學家們計劃對其進行詳細的大氣分析。通過測量行星內部物質的分布,可以確定行星核心的大小和結構,從而揭示其形成機制。TOI-6894b的大氣溫度異常寒冷,僅為420開爾文,使其成為研究涼爽大氣層巨行星的理想對象。

伯明翰大學的Amaury Triaud教授表示:“根據TOI-6894b的恒星輻射情況,我們推測其大氣主要由甲烷組成,這種物質在系外行星大氣中極其罕見。由于溫度足夠低,大氣觀測甚至可能發現氨的存在,這將是首次在系外行星大氣中發現氨。”Triaud教授認為,TOI-6894b將成為研究以甲烷為主的大氣的基準系外行星,也是研究太陽系外含有碳、氮和氧的行星大氣的最佳“實驗室”。

未來,詹姆斯·韋伯太空望遠鏡將對TOI-6894b的大氣層進行觀測,這將為科學家們提供更多關于這顆意外行星形成機制的信息。這一發現不僅挑戰了現有的行星形成理論,也為后續觀測和研究提供了新的目標。