自古以來,人類一直在探尋生命與死亡的奧秘。從古希臘哲學家的深刻思考,到現代科學的不斷探索,我們從未停止對這兩個極端狀態的追問。當生命即將走到盡頭,人們往往開始更加深入地思考死亡的本質,試圖解開這一人類共同的謎題。

從生物學角度來看,死亡是生命活動的終止,是器官停止工作和細胞逐漸分解的過程。然而,在宗教的視角下,死亡則是靈魂旅程的起點,是通往天堂、地獄或輪回的門檻。而在哲學領域,特別是唯心主義流派,死亡并不等同于終結,意識或許能夠超越肉體的消亡,繼續存在于某種未知的狀態中。

天文學家彭羅斯則提出了一種全新的觀點,他將目光投向浩瀚的宇宙,從時間與空間的終極奧秘中尋找答案。他認為,死亡只是宇宙的幻象,生命并不會真正終結。這一觀點顛覆了我們對死亡的傳統認知,為我們提供了一個全新的思考角度。

要理解死亡,我們首先需要追溯生命的起源。科學家們普遍認為,宇宙起源于大約138億年前的“大爆炸”。在這個極端狀態下,宇宙被壓縮成一個密度無限大、溫度無限高、體積極小的“奇點”。然而,在“大爆炸”之前,連時間和空間都不存在,因此“奇點”是一種難以理解的狀態,物理定律失效,意識也無法介入。

盡管如此,科學家們通過量子力學的研究發現,即使在最真空的環境下,也存在微弱的能量活動,即“真空零點能”。其中包含的量子漲落意味著即使在虛無之地,也會隨機產生粒子對,它們在瞬間完成出現與湮滅的循環。正是這一次次的量子漲落,最終引發了宇宙大爆炸,形成了最基本的粒子,進而構成了我們今天所看到的宇宙。

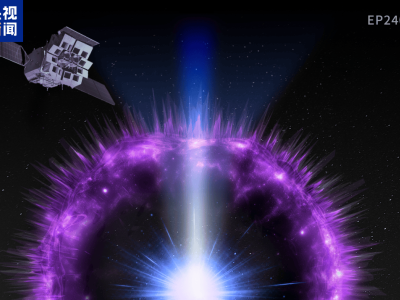

彭羅斯進一步提出了“共形循環宇宙學”理論,認為宇宙并非一爆即終的單程旅程,而是一個不斷循環往復的系統。在這個過程中,黑洞扮演了關鍵角色。黑洞能夠吞噬一切,包括光和信息。當宇宙中的一切都被一個最終極的黑洞吞噬后,這個黑洞會因霍金輻射逐漸蒸發,最終只剩下能量。這時,一個新的“奇點”形成,再次經歷量子漲落的過程,引發一次新的宇宙大爆炸。上一個宇宙的結束,就是下一個宇宙的起點。

如果宇宙的循環是真實存在的,那么生命的存在也不再是一次性的事件。人死后,肉體雖然湮滅,但其構成的原子仍會在宇宙中流動,成為自然的一部分。這些元素可能融入海洋、沉積巖層、穿越大氣,甚至可能成為下一顆恒星的組成部分。最終,這些物質進入黑洞,在時間長河中蒸發,重歸能量的源頭,參與下一次宇宙的生成。而下一個宇宙中的生命,或許仍會由這些元素構建。

彭羅斯的理論不僅揭示了宇宙的循環,也讓我們對生命的延續有了全新的認識。即便肉體消亡,構成我們身體的物質與信息,仍然存在于這無盡的輪回之中。如果人的意識確實不依賴于肉體而存在,那么它或許可以在這場宇宙輪回中保有某種形式的延續。這一觀點讓我們對死亡有了更加豁達的態度,也讓我們更加珍惜眼前的每一個瞬間。