在新能源車的浪潮中,一位增程車主在深夜充電時,發(fā)出了對保險心態(tài)的自嘲。這句話,似乎道出了許多人在選擇新能源車時的微妙心理:“保險,往往意味著不夠徹底;不夠徹底,就可能兩頭不討好。”

2025年的中國新能源車市場,正以驚人的速度增長。短短四個月,銷量已突破430萬輛,相當(dāng)于每天有3.5萬輛新車駛?cè)肭Ъ胰f戶。在這場變革中,“可油可電”的增程式和插電混動車型,一度被視為最穩(wěn)妥的選擇,仿佛既能享受純電的環(huán)保,又能擺脫續(xù)航的焦慮。

然而,這種看似完美的選擇,卻帶來了另一種困擾。許多車主發(fā)現(xiàn),當(dāng)他們想要省油時,卻常常找不到充電樁,只能無奈地選擇加油;而當(dāng)他們想要環(huán)保時,每次踩下油門,都仿佛背叛了新能源的初衷。李明,就是其中的一位車主,他常說,自己不是不愿加油,而是每次加油后,都有一種被時代拋棄的失落感。

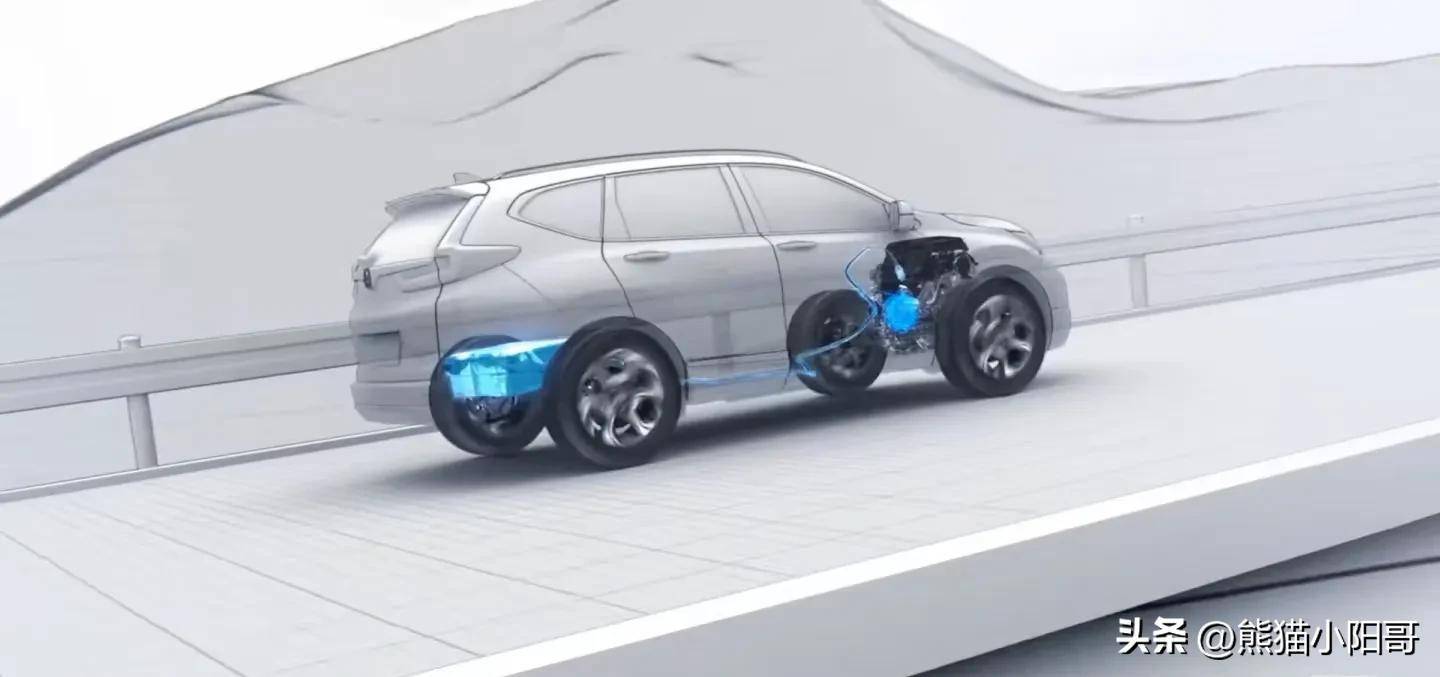

事實上,增程和插混車型的火爆,很大程度上是純電車型還不夠成熟時的“技術(shù)緩沖”。但隨著技術(shù)的進(jìn)步,這種緩沖已經(jīng)變得越來越?jīng)]有必要。寧德時代、比亞迪等企業(yè)的電池續(xù)航已經(jīng)輕松突破800、900公里,華為480kW液冷超充樁的上線,更是讓充電速度接近了加油。同時,充電樁的布局也日益完善,高速服務(wù)區(qū)快充覆蓋率超過90%,城市主干道幾乎每5公里就能找到一個充電樁。

在這樣的背景下,插混車型的優(yōu)勢已經(jīng)不再明顯。相反,它的價格往往比純電車型更高,而且充電體驗也不如純電車型。許多車主發(fā)現(xiàn),自己多花了兩三萬買了一個“能加油”的功能,結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)電池不大、充電不快、油耗又高,體驗還不如直接購買一輛續(xù)航700km的純電車型。

插混車型的最大問題,不在于技術(shù)本身,而在于它激發(fā)了人類最微妙的心理悖論。車主們既想要省錢,又擔(dān)心電量不足;既想要方便,又發(fā)現(xiàn)電池小、充電慢。他們每天都在“電夠不夠”“今天能不能純電開完”的糾結(jié)中度過,最終成了“偽純電”車主。而當(dāng)他們真正體驗過純電車型的安靜、絲滑、響應(yīng)迅速后,再回頭聽插混啟動時那一聲轟鳴,真的很難不嫌棄。

那么,誰才是真正需要“可油可電”的車型呢?答案是那些有特定需求的用戶。比如有私樁、家充方便,但又時不時需要跑長途的人;或者居住地遠(yuǎn)離充電設(shè)施、偶爾才用車的用戶;再比如不在乎油錢、對充電沒興趣但又想掛綠牌的人。對于這部分人來說,“可油可電”的車型確實是一個不錯的選擇。但對于大多數(shù)人來說,“可油可電”可能只是為焦慮支付的溢價。

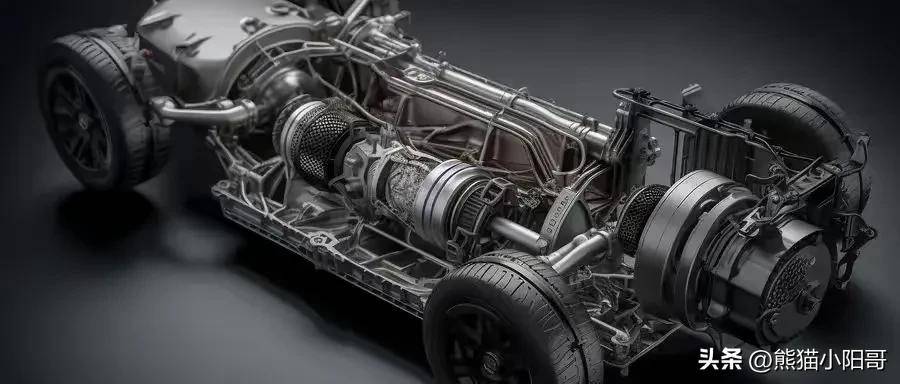

現(xiàn)在的純電車型,早已不再是“怕長途”的代名詞。它們在續(xù)航、補(bǔ)能、價格、體驗等維度上,已經(jīng)全面追平甚至超越了插混車型。因此,當(dāng)純電車型已經(jīng)足夠成熟時,我們是否還需要為了那一點點“心理安全感”去承擔(dān)兩套系統(tǒng)的重量呢?就像李明說的:“換了兩次車才明白,真正的穩(wěn)妥不是留后路,而是走對路。”在新能源時代,做“減法”的人,才是真正的智者。