近期,中國汽車行業掀起了一場激烈的“價格戰”風波,對此,中國汽車工業協會迅速響應,聯合發布了《倡議書》,明確表達了對無序價格競爭的反對立場,得到了工信部的大力支持。工信部強調,長期的“價格戰”對任何一方都沒有益處,更不利于行業的長遠發展,這一表態無疑為當前的市場亂象按下了暫停鍵。

近年來,盡管不少車企在公開場合表示反對“內卷式”競爭,但在實際操作中,卻頻繁通過降價手段挑起“價格戰”,這一行為不僅擾亂了市場秩序,還對產業鏈的安全穩定構成了威脅。據統計,2024年汽車行業的利潤率已下滑至4.3%,不僅低于整個下游工業的平均水平,也較2023年有所下降。更令人擔憂的是,今年一季度,這一利潤率進一步縮減至3.9%。一面是市場銷量和口碑的雙豐收,另一面卻是利潤空間的不斷壓縮,這種矛盾的現象反映出汽車行業正面臨亞健康的發展狀態,亟需調整。

面對這一困境,從行業治理的角度出發,探索新的解決方案顯得尤為迫切。如何科學界定“不合理低價”,如何區分有效競爭與惡性競爭,成為擺在相關部門面前的難題。在打擊無序競爭的同時,保持審慎與包容的態度,將有助于推動國產汽車向高質量發展邁進,為中國制造贏得更廣闊的發展空間。

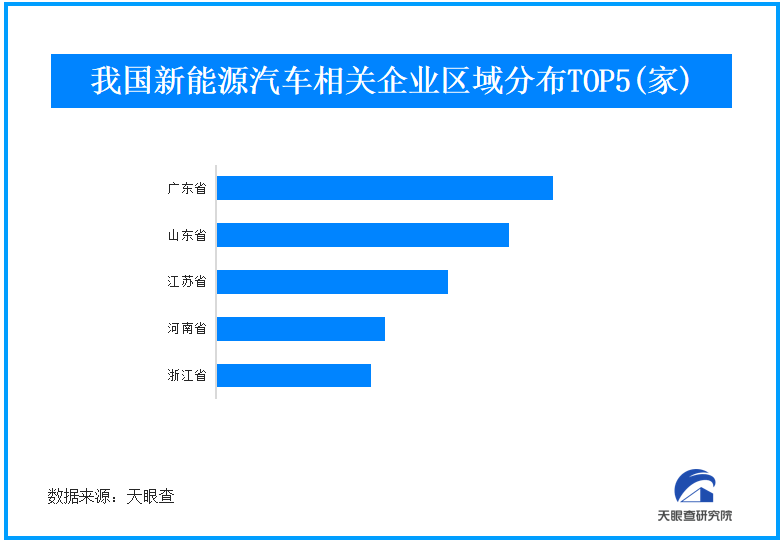

據天眼查專業版數據顯示,截至當前,我國新能源汽車相關企業數量已突破151.3萬家。從地域分布來看,廣東省、山東省、江蘇省分列前三,分別擁有超過16.2萬家、14.2萬家和11.2萬家相關企業。從成立時間來看,近八成企業成立于過去五年內,其中,成立不足一年的企業占比高達23%,顯示出新能源汽車行業的蓬勃生機與活力。

然而,在行業快速發展的背后,也隱藏著一定的風險。天眼查數據顯示,涉及司法案件的新能源汽車相關企業數量達到5.2萬余家,占總企業數的3.45%,這一比例雖不高,但仍需引起行業內外的高度關注,確保行業的健康發展。