在廣袤無垠的宇宙探索之旅中,人類始終懷揣著一個夢想:我們是否是宇宙中唯一的生命存在?這一疑問激發著科學家們不斷向未知領域進發,探尋地外生命的蛛絲馬跡。

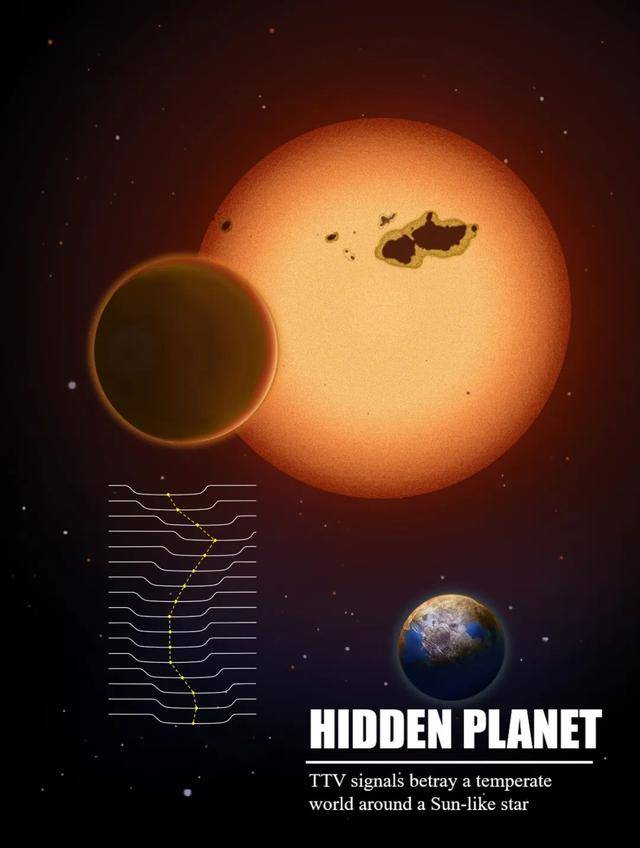

近日,一項來自中德聯合研究團隊的突破性發現,為這一探索之旅增添了新的希望。由中國科學院云南天文臺主導的研究,在距離我們2472光年的一顆年輕恒星——開普勒-725的周圍,發現了一顆質量是地球十倍的“超級地球”,且它位于該恒星的宜居帶內,這意味著它有可能孕育著類似地球的生命。

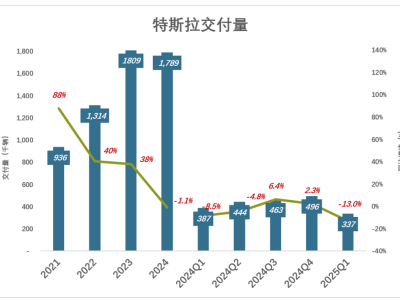

這項發現采用了國際首創的凌星中間時刻變化(TTV)反演技術,該技術使得科學家們能夠在類太陽恒星的宜居帶中首次探測到這類行星的存在。相關研究成果已在《自然-天文學》期刊上發表。

圖中所示,正是利用TTV反演技術發現的隱藏在開普勒-725恒星宜居帶內的行星——開普勒-725c。這顆行星的發現,無疑為尋找地外生命提供了新的線索。

據中國科學院云南天文臺研究員顧盛宏介紹,開普勒-725恒星年僅16億歲,相較于太陽的壽命顯得尤為年輕,其表面活動也更加劇烈。而圍繞其旋轉的“超級地球”,雖然距離我們遙遠,達到了約1.6億個日地距離,但其位于宜居帶的位置,讓科學家們對其可能存在的生命形式充滿了期待。

迄今為止,科學家們已經發現了5912顆太陽系外行星,然而,真正適合類地生命生存的行星卻寥寥無幾。傳統的凌星法和視向速度法在探測體積小、軌道遠離宿主恒星的行星時,往往力不從心。而這次,中德聯合研究團隊通過TTV反演技術,巧妙地利用開普勒-725行星系統中另一顆行星的凌星現象,通過對其公轉軌道周期的微小偏離進行觀測,成功揭示了這顆“超級地球”的存在。

顧盛宏還指出,盡管已經發現了這顆位于宜居帶的行星,但要確定其是否真正具備孕育生命的條件,還需要進一步的深入研究和探測。不過,這一發現無疑為科學家們尋找地外生命提供了新的方向和動力。