在當前的汽車市場中,一場關于技術路線的較量正悄然上演。盡管插電式混合動力(插混)技術被業界廣泛贊譽,其“黑科技”屬性被頻頻提及,但銷量數據卻揭示了一個不同的故事。理想L9單月銷量突破4萬輛,問界M7單店日訂單量達到30臺,這些增程式電動車(增程車)的市場表現,似乎正在將插混車型甩在身后。

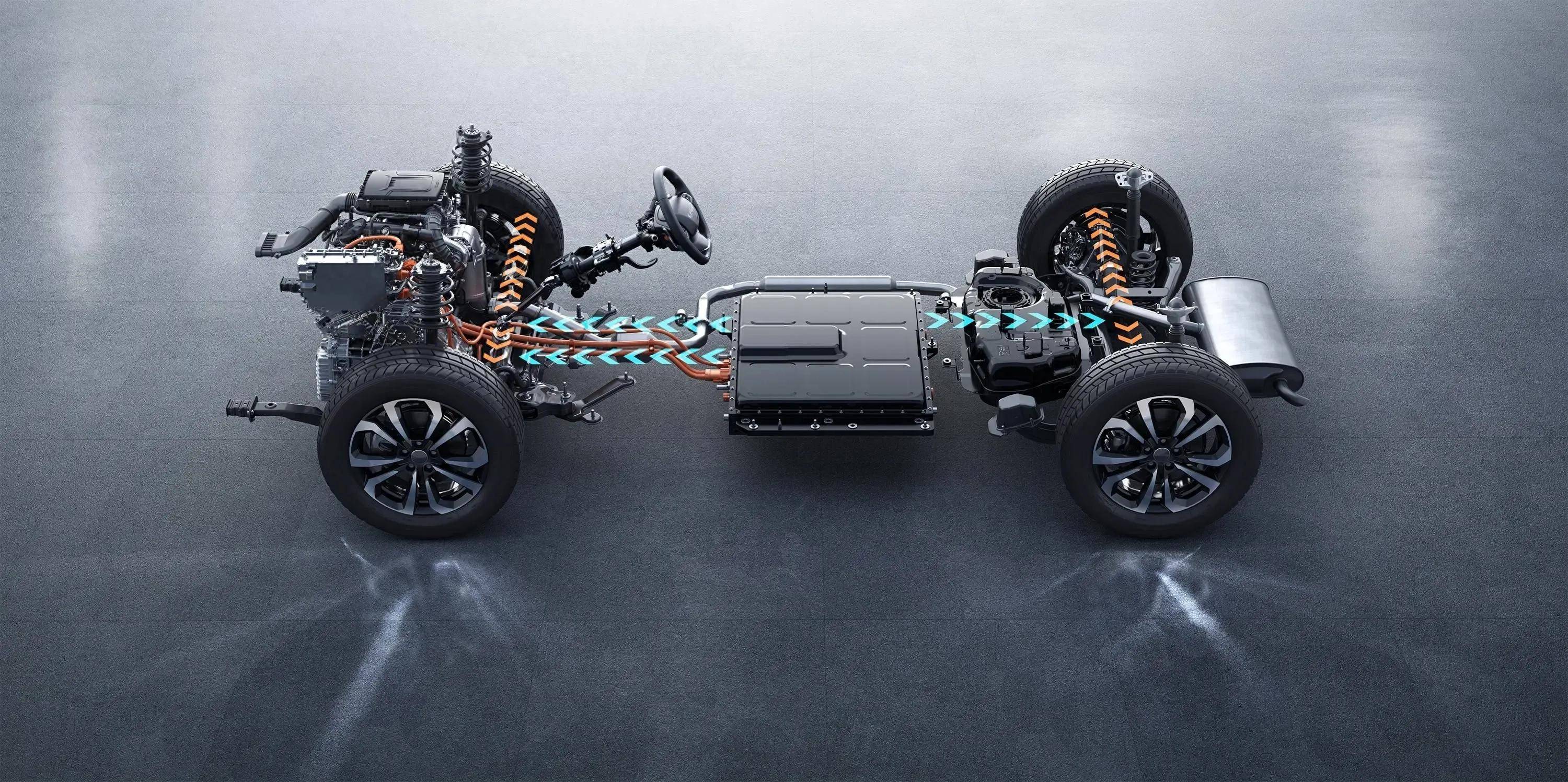

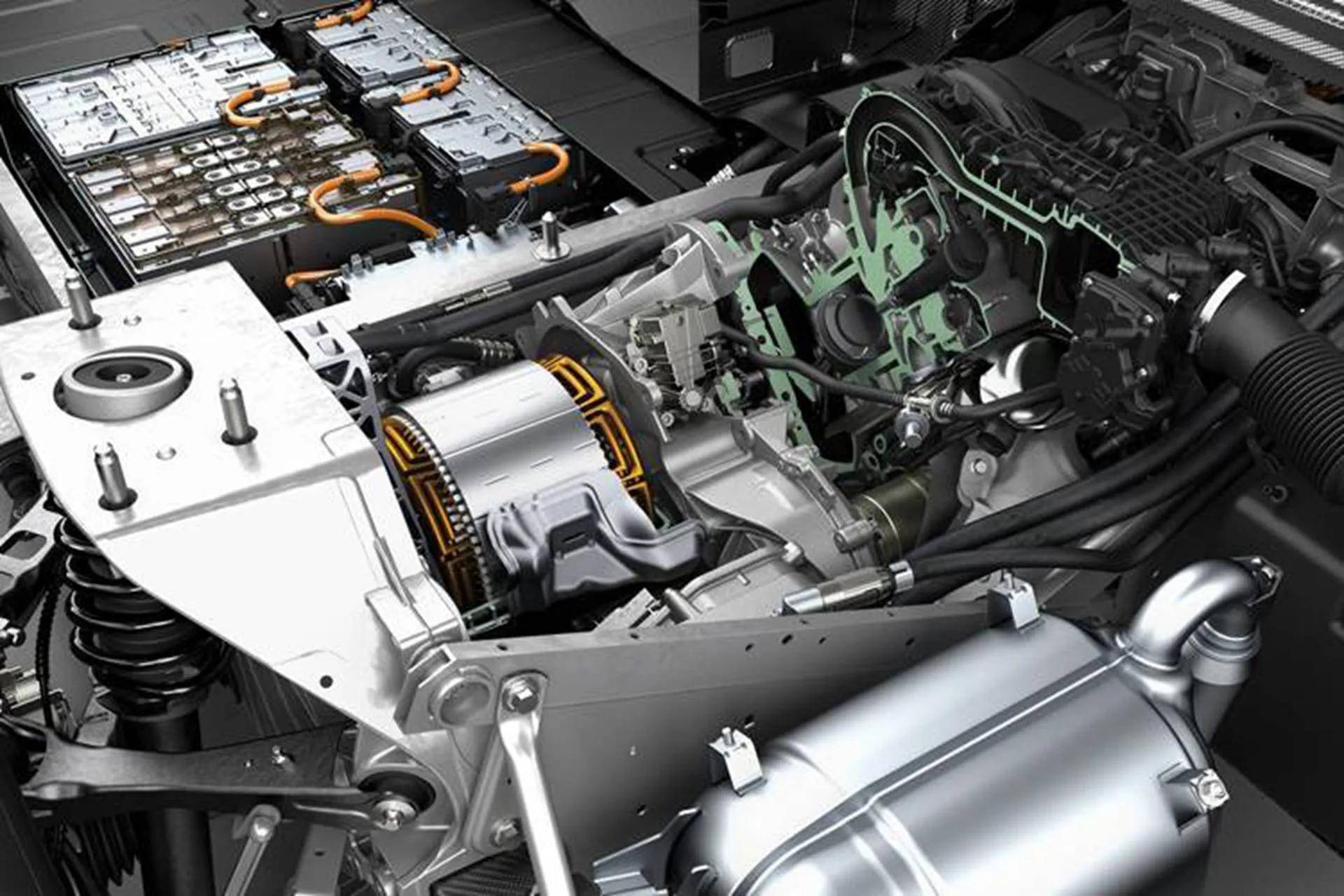

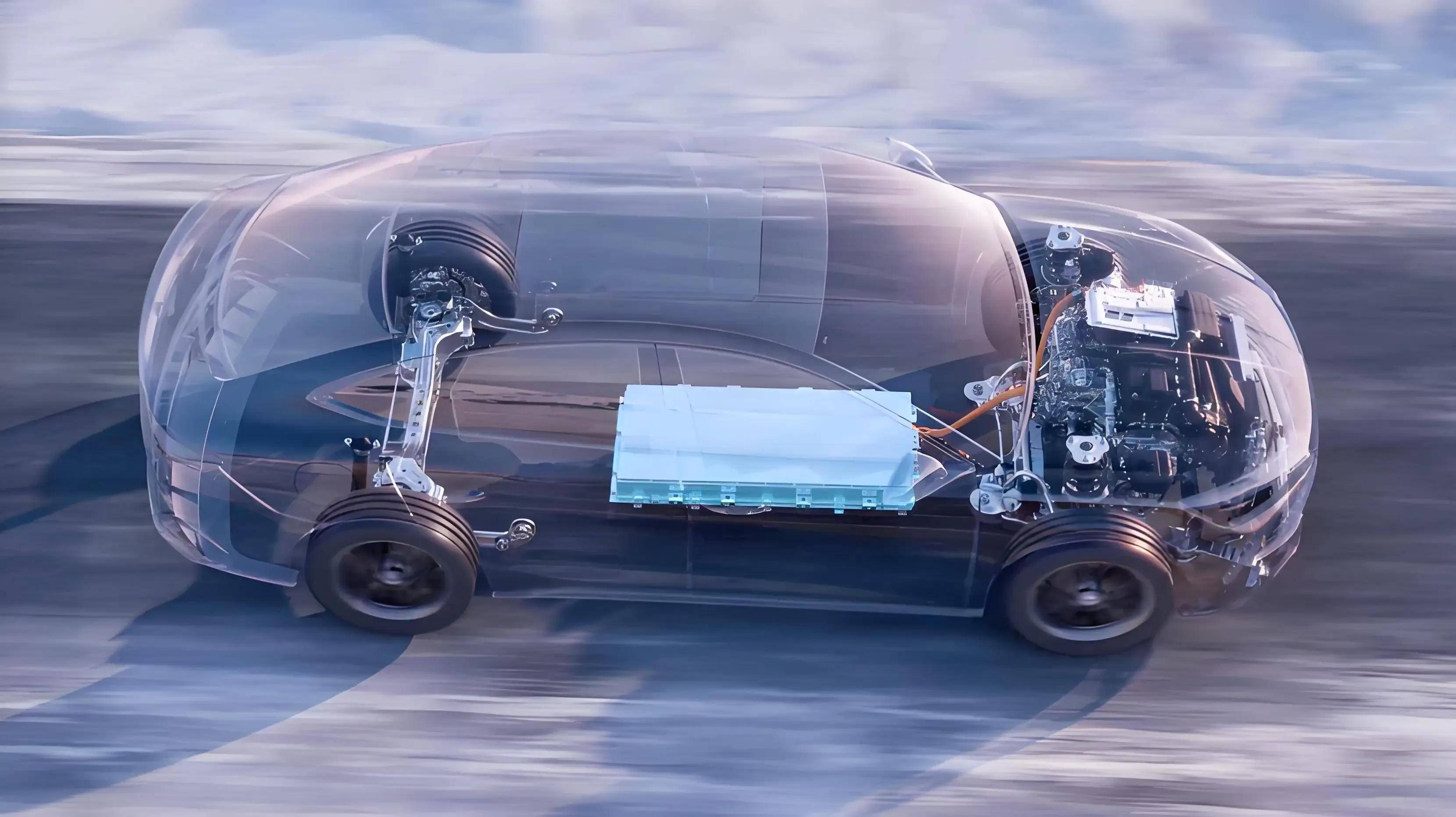

這一現象引發了業界對技術先進性與市場接受度之間關系的深思。新勢力車企在打造增程車時,選擇了更為經濟的路徑——直接采用已有多年歷史的發動機技術,如理想L9所使用的東安1.5T發動機,盡管其熱效率僅為35%,但憑借大容量電池(40度電),車輛在城市中可純電行駛,長途則切換至燃油模式,用戶對此表示滿意,對油耗并不敏感。相比之下,插混車企投入巨資研發高熱效率發動機,卻未能贏得市場的熱烈反響。

更為關鍵的是,政策環境也在一定程度上影響了消費者的選擇。在北京、上海等城市,插混車型已被排除在新能源汽車牌照優惠政策之外,而增程車仍能享受這一待遇。歐盟對增程車的稅收政策也更為嚴格,將其歸入燃油車陣營征稅,這一舉措促使國產增程車在續航和價格上展開激烈競爭,如零跑C11的純電續航里程達到300公里,比比亞迪宋PLUS DM-i多出100公里,且價格更親民。

面對這樣的市場格局,業界內部也出現了不同的聲音。一些專家堅持認為插混技術在技術層面具有優勢,而消費者則用實際行動表達了自己的選擇。這種情況與智能手機市場中的諾基亞與蘋果之爭頗為相似,諾基亞堅持塞班系統,認為其技術領先,但最終被蘋果的直觀易用操作系統所擊敗。如今,增程車通過提升純電續航和快充能力,進一步削弱了插混車型的市場地位。

值得注意的是,一些傳統車企也在悄然布局增程技術。比亞迪的高端品牌仰望U8采用了增程技術,而豐田、本田等日系車企也在研發氫燃料增程器。這些舉動無疑為增程技術的發展注入了新的活力,也引發了業界對插混技術未來發展路徑的重新思考。