近年來,增程式電動(dòng)車在市場(chǎng)上迅速崛起,成為一股不可忽視的力量。然而,這股熱潮背后隱藏的種種問題,卻讓人不得不重新審視這一技術(shù)路線的真實(shí)面貌。

從技術(shù)層面來看,增程式電動(dòng)車的能量轉(zhuǎn)換過程繁瑣且效率低下。燃油首先需要轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,再經(jīng)由發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)化為電能,最終驅(qū)動(dòng)車輛行駛。這一連串的轉(zhuǎn)換過程中,每一級(jí)都會(huì)產(chǎn)生大量的能量損耗,導(dǎo)致理論效率上限僅為32%。相比之下,主流混動(dòng)技術(shù)直接驅(qū)動(dòng)車輛,效率高達(dá)40%,顯然更具優(yōu)勢(shì)。

以某熱門增程式電動(dòng)車為例,其在饋電狀態(tài)下的油耗高達(dá)7.8L/100km,甚至超過了同級(jí)燃油SUV。更令人尷尬的是,廠家宣傳的200公里純電續(xù)航,在實(shí)際使用中往往大打折扣,縮水至150公里甚至更低。特別是在高速公路上,一旦增程器啟動(dòng),車重和能量轉(zhuǎn)換損耗的雙重壓力下,電耗直接飆升30%以上,所謂的節(jié)能環(huán)保效果大打折扣。

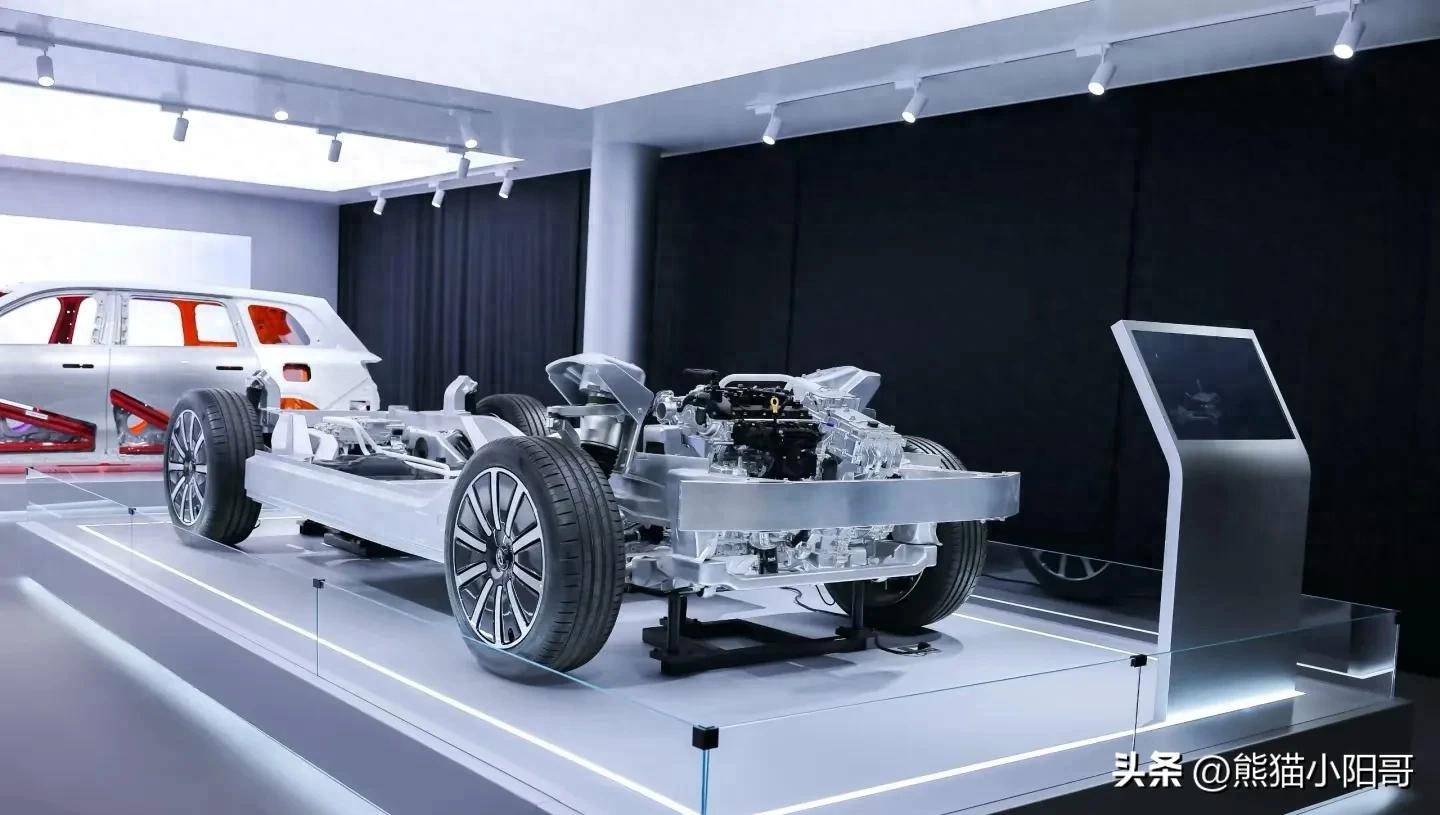

增程式電動(dòng)車的車重問題同樣不容忽視。由于需要搭載電池、電機(jī)、油箱、發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)等多套動(dòng)力系統(tǒng),增程式電動(dòng)車的車重普遍比同級(jí)燃油車更重。這種超重現(xiàn)象帶來了三大負(fù)面影響:續(xù)航縮水、操控性能下降以及制造成本增加。每增加100公斤車重,電耗就會(huì)上升5%-8%;同時(shí),懸架和剎車系統(tǒng)的壓力也會(huì)暴增,導(dǎo)致操控性能下降;為了加固底盤和提升電池、電機(jī)功率,制造成本也會(huì)隨之飆升,最終這些成本都會(huì)轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。

盡管增程式電動(dòng)車在市場(chǎng)上取得了不俗的銷量成績(jī),但這一熱銷現(xiàn)象背后卻隱藏著政策套利和技術(shù)滯后的本質(zhì)問題。增程式電動(dòng)車被歸為插電混動(dòng)范疇,可以享受新能源補(bǔ)貼和牌照綠卡等優(yōu)惠政策。然而,其實(shí)際電池容量較低,純電續(xù)航勉強(qiáng)達(dá)到上百公里,很多車型甚至未達(dá)到國(guó)標(biāo)要求。不少增程車型仍在使用技術(shù)落后的鑄鐵發(fā)動(dòng)機(jī)和電噴系統(tǒng),熱效率不足35%,與豐田等車企的最新混動(dòng)技術(shù)相比,存在明顯的代差。

隨著800V超充體系的普及和固態(tài)電池量產(chǎn)在望,增程式電動(dòng)車的所謂優(yōu)勢(shì)正逐漸被蠶食。行業(yè)預(yù)測(cè)顯示,到2027年,增程式電動(dòng)車可能僅能保住三分之一的市場(chǎng)份額;而到了2030年,其市場(chǎng)份額可能會(huì)進(jìn)一步被純電和新一代混動(dòng)技術(shù)壓縮至15%以下。中國(guó)工程院院士楊裕生曾指出:“增程式如果不正視能效和輕量化問題,注定是政策溫室里的脆弱花朵。”

面對(duì)未來市場(chǎng)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),增程式電動(dòng)車能否繼續(xù)保持其市場(chǎng)地位,將取決于車企們能否正視并解決能效和輕量化等核心問題。如果僅僅依靠營(yíng)銷和堆配置來延續(xù)生命,那么增程式電動(dòng)車的未來無疑將充滿不確定性。消費(fèi)者可以為一時(shí)的便利買單,但市場(chǎng)卻不會(huì)為落后的技術(shù)留情。