近期,中國汽車市場再次迎來了比亞迪掀起的降價風暴。5月23日前后,比亞迪宣布了一系列促銷措施,將原本屬于電商618的百億補貼戰火燃燒到了汽車領域,此舉震撼了整個行業。

此次降價力度之大,堪稱史無前例。例如,宋PLUS DM-i智駕版僅需9.9萬元即可開回家,秦L系列通過品牌置換疊加國家補貼更是低至5.98萬元,海鷗智駕版也一口價定為5.58萬元。盡管這是限時活動,從5月底持續至6月30日,但其造成的市場震動已顯而易見,且按行業規律,一旦價格下調,很難再回升。

關于比亞迪此次降價是主動出擊還是無奈之舉,從其股價或許可窺一斑。降價消息傳出后,比亞迪股價持續攀升,市值突破1.23萬億元大關,這無疑表明了資本市場對比亞迪此舉的高度認可。

那么,比亞迪為何突然發起如此大規模的降價?這一輪價格調整將給市場帶來哪些影響?又該如何解讀這一信號?讓我們深入探究。

比亞迪之所以能大幅降價,關鍵在于其強大的經濟實力和市場地位。從4月25日發布的第一季度財報來看,比亞迪總營收達到1703.6億元,同比增長36.35%,凈利潤91.5億元,同比增長100.38%,這標志著比亞迪的經營狀況邁上了新臺階。相比許多新勢力車企的財務困境,比亞迪顯然已進入良性循環。

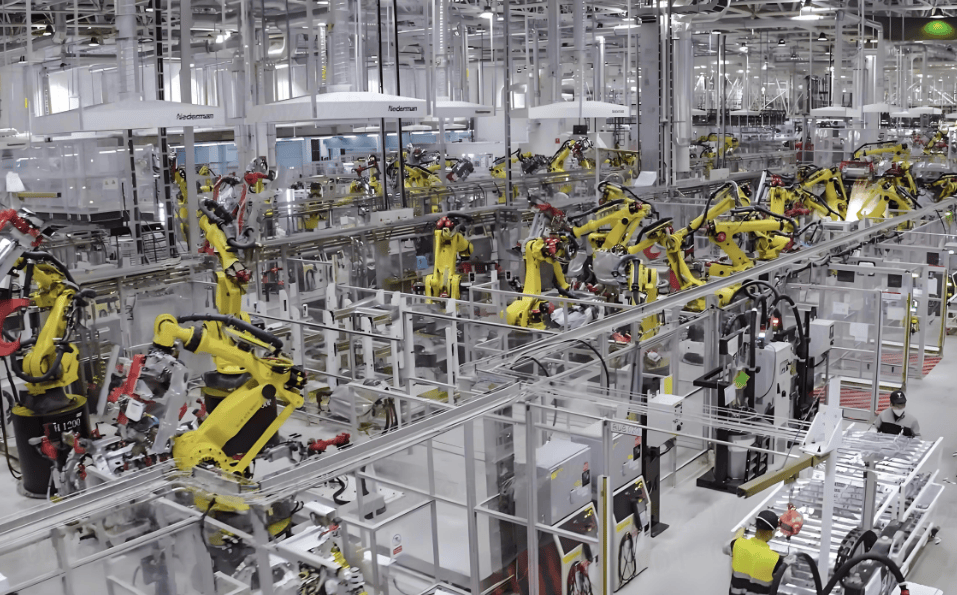

這一切的背后,是比亞迪獨一無二的全產業鏈布局。作為全球唯一一家實現從礦到車閉環的企業,比亞迪擁有青海鹽湖鋰礦49%的股份,并在非洲擁有6座鋰礦權益,掌控了動力電池的核心原料。比亞迪自產電機、電控、電池等核心部件,使得其純電車型的BOM成本比競爭對手低約25%。這也是比亞迪在相同價格區間內能保持盈利,甚至主動降價的關鍵。

不僅如此,比亞迪半導體IGBT芯片的產能占據國內市場20%的份額,且在2022年芯片危機時,通過自產MCU芯片實現逆勢擴產。在對手普遍縮產的情況下,比亞迪的汽車產量同比增長了150%。比亞迪還涉足更多領域,如與玲瓏輪胎合資建廠,定制電動汽車專用輪胎,打破了國際品牌輪胎在前裝市場的壟斷。

比亞迪的全產業鏈模式正形成規模效應,每進入一個新領域,都能在18個月內將行業平均成本降低20-30%。這種獨特的模式賦予了比亞迪絕對的定價權,使其敢于掀起新一輪價格戰。

值得注意的是,在大降價消息傳出后,比亞迪的股價大幅上漲。5月23日,比亞迪A股上漲1.7%,股價創下405.58元/股的新高,總市值突破1.23萬億元,繼續在造車領域遙遙領先。資本市場之所以如此看重比亞迪,核心在于它與傳統的車企不同。

從汽車行業百余年歷史來看,不乏“屠龍少年終成惡龍”的故事。無論是美系車取代歐系車,還是日系、韓系車取代美系車,亦或是特斯拉的崛起,都遵循著“打不過就加入”的原則。然而,比亞迪卻似乎并不打算走這條路。盡管已經成為國內第一的車企,比亞迪依然選擇降價,而非躺著賺錢。

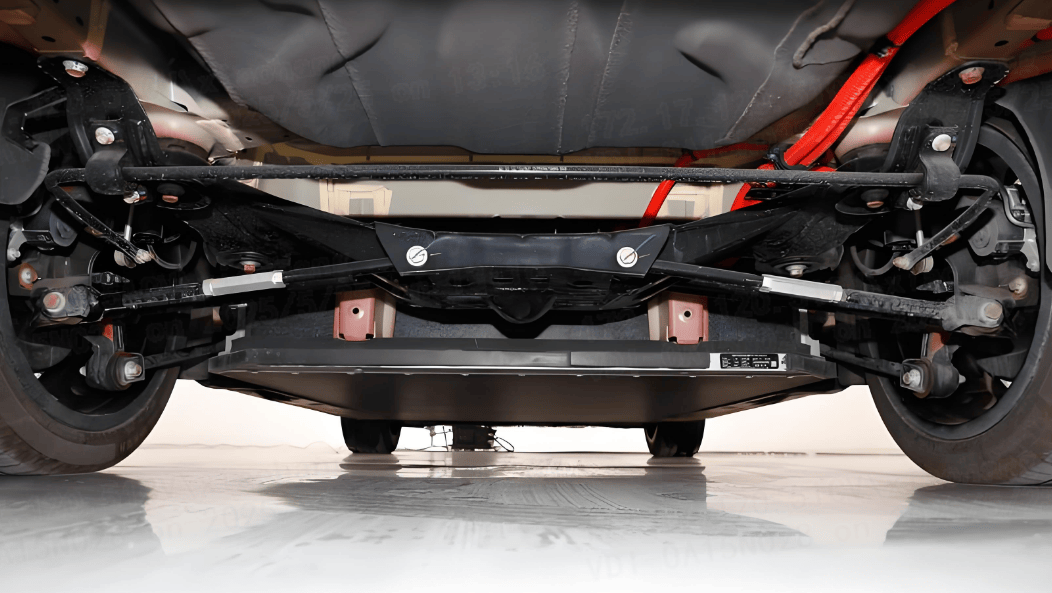

這或許是因為,作為一家技術起家的企業,比亞迪最擅長的是技術攻關和應用。從DM-i混動系統到刀片電池,從龍顏美學設計到云輦智能液壓車身控制系統,比亞迪始終在通過自研、自產來降低成本,提升產品競爭力。比亞迪深知,在當前的市場競爭中,只有搶占更多的市場份額,才能充分發揮其體系優勢。

對于競爭對手而言,面對比亞迪的降價策略,只有兩條路可選:要么下苦功夫提升研發效率、降低成本,跟上比亞迪的步伐;要么尋求差異化競爭,強調價值感和基本家用之外的屬性。任何試圖憑借一兩項技術領先就持續收割用戶的車企,最終都可能夢想落空。比亞迪的存在,讓汽車行業中的投機主義者機會越來越少,只有成為巨頭,才能留在牌桌上。