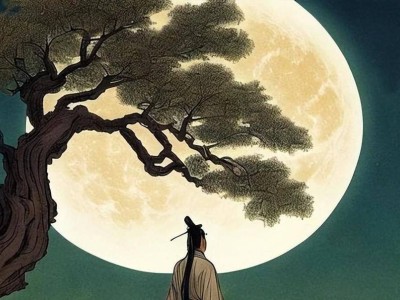

在人類悠久的歷史長河中,月球始終是夜空中最為引人注目的天體之一,其存在不僅影響著地球的潮汐,更在文化和科學上扮演著舉足輕重的角色。然而,一個鮮為人知的歷史事件,卻曾讓月球的神秘面紗更加厚重——公元1110年5月5日,月球似乎神秘地“消失”了。

這一奇特現象,并非現代科學的發現,而是源于一本中世紀英國的無名作者所著的《盎格魯-撒克遜人彼得伯勒紀事》。書中記載,在那個看似平凡的夜晚,隨著天色漸暗,人們期待著月亮的升起,然而,等待他們的卻是一場前所未有的奇觀:月亮先是爆發出強烈的光芒,隨后竟在夜空中消失得無影無蹤,直到第二天清晨,才重新露出溫柔的光輝。

在那個科學尚未普及的時代,這樣的現象無疑引起了人們的恐慌和猜測,許多人認為這是不祥的預兆。然而,隨著科學的逐步發展,這一謎團終于得到了解答。

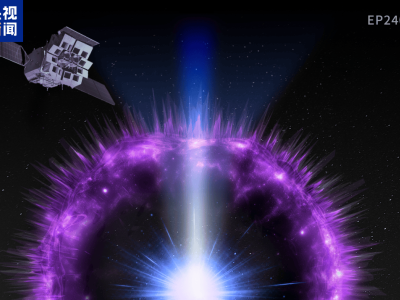

現代科學家們經過深入研究,發現這一事件與地球的自然現象密切相關。原來,在1108年,日本淺間山火山發生了一次大規模的爆發,釋放出的巨大硫化物顆粒進入了平流層,導致大氣層長時間處于陰暗狀態。這些硫化物顆粒在空中漂浮,對太陽光產生了強烈的散射和吸收作用,使得天空變得昏暗。

而當1110年5月5日夜晚,月球進入地球的本影時,本應呈現暗紅色的月全食景象,卻因硫化物顆粒的干擾而變得更加神秘。這些顆粒吸收了紅光,使得月球失去了應有的光輝,從而在夜空中“消失”。

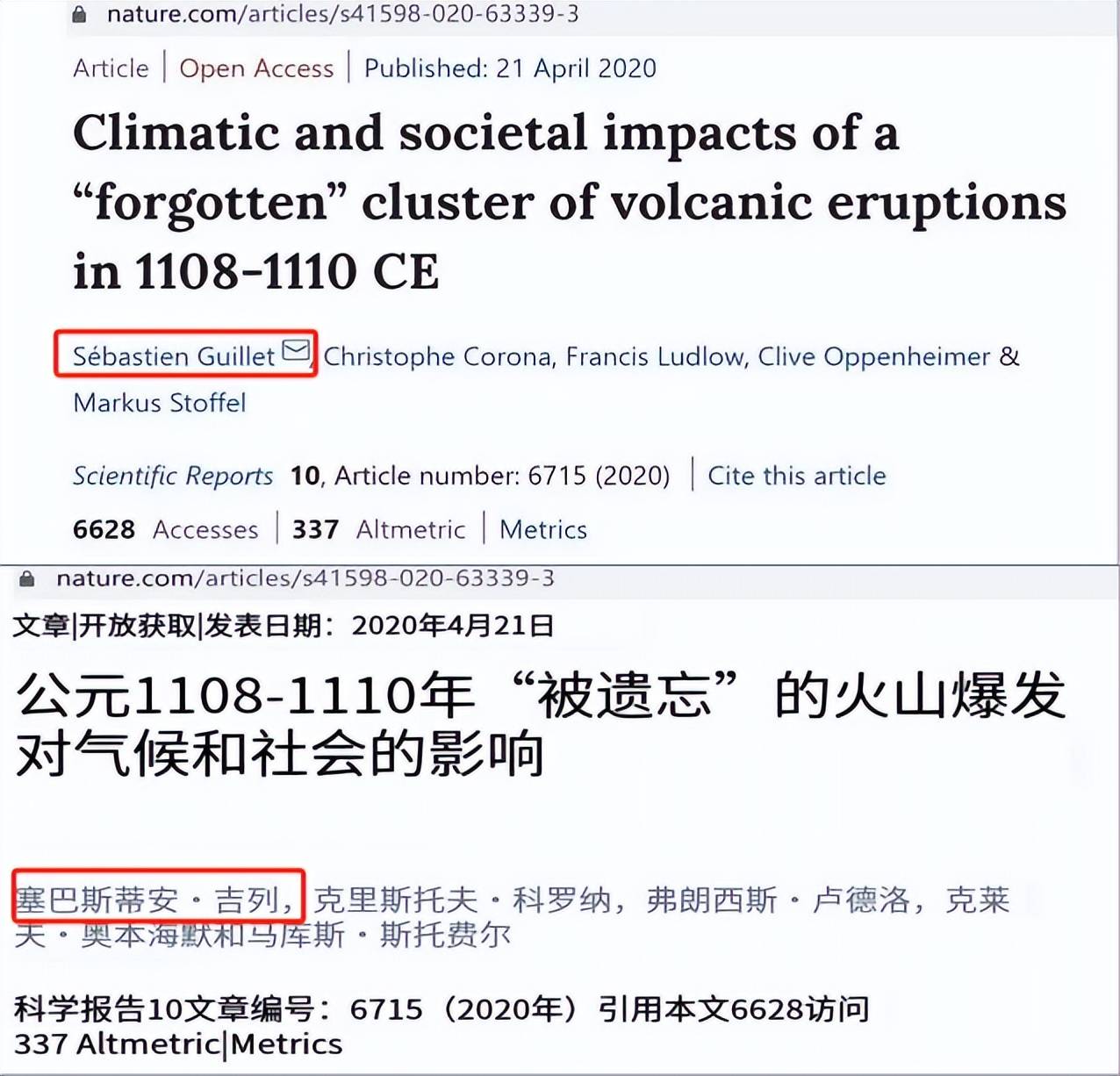

為了進一步驗證這一理論,科學家們進行了大量的實地考察和研究。其中,一位名叫塞巴斯蒂安·吉安的自然學家,通過對歷史資料的深入分析和冰川區域火山灰樣本的取樣分析,最終證實了這一猜想。他還發現,1108年的火山爆發不僅導致了月球的“消失”,還與當時歐洲出現的大饑荒現象密切相關。

吉安的研究不僅揭示了月球“消失”的真相,更讓我們深刻認識到了自然的巨大力量。無論是月球的光輝,還是火山的爆發,都是地球上不可忽視的自然現象,它們深刻地影響著我們的生活和環境。

如今,隨著科學的不斷進步,我們對自然的認識也越來越深入。然而,這并不意味著我們可以隨意改變自然的運作方式。相反,我們應該更加敬畏自然,珍惜我們賴以生存的環境,共同守護這個美麗的星球。