在剛剛落幕的上海車展上,汽車行業展現出了前所未有的變革態勢。曾經獨領風騷的新勢力品牌不再一家獨大,合資車企憑借強勁的反擊之勢,成為了車展上的新焦點。

這一轉變的端倪,其實早在車展開幕前就已顯現。工信部發布的一項新規,旨在規范智能網聯汽車的營銷行為,要求車企明確系統功能邊界和安全響應措施,不得夸大或虛假宣傳。這一新規讓新勢力品牌不得不收斂起往日的激進,而合資車企則借此機會重新奪回市場話語權。

提到合資品牌,過去人們往往聯想到的是“雜牌電車”和智能化的不足,但它們在燃油車時代的成熟度、技術積累和質量可靠性依然得到認可。因此,當新能源車技術競賽回歸“安全”與“合規”的軌道時,合資車企在上海車展上收獲的人流量也就不足為奇了。

車展現場,盡管新勢力品牌依然占據重要位置,但合資車企的展臺卻呈現出截然不同的景象。過去觀眾寥寥的展臺,如今人流量激增,成為車展上的熱門打卡地。其中,上汽大眾、一汽豐田等合資品牌的展臺更是吸引了大量觀眾駐足觀看。

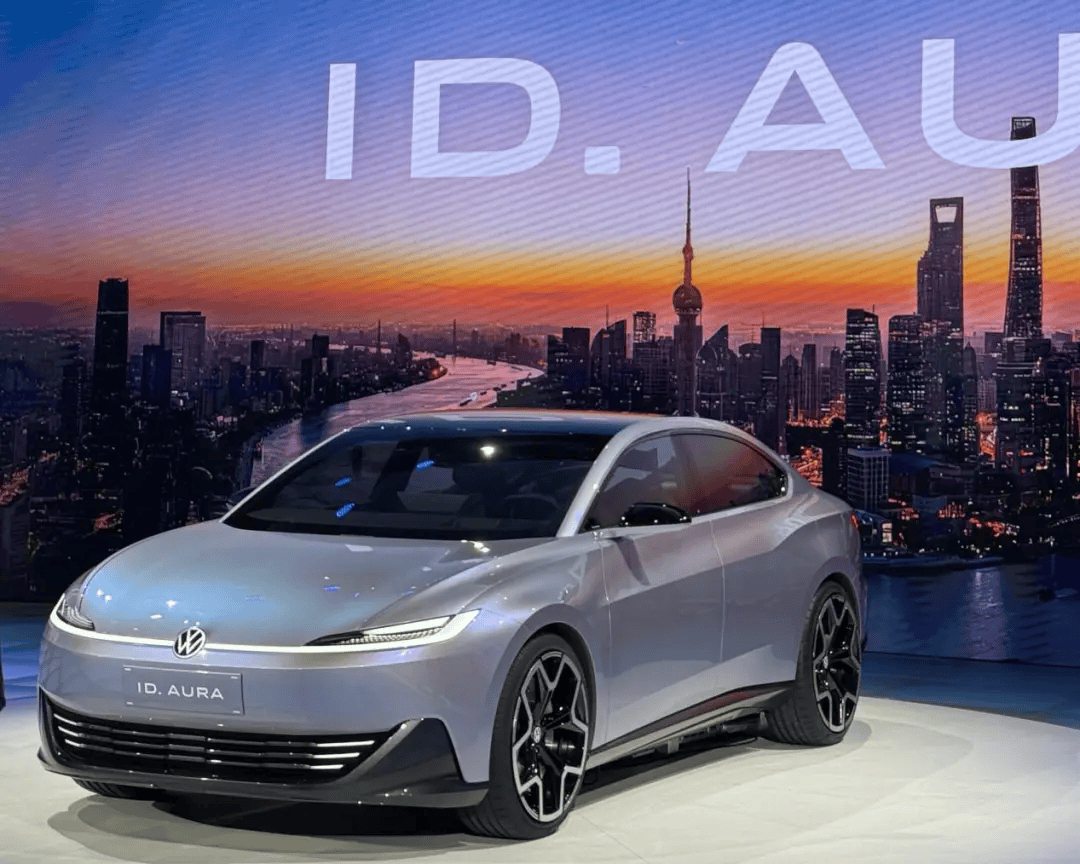

觀眾對于合資品牌的看法也在悄然發生變化。90后的方越(化名)原本一心沖著新勢力品牌而去,但當他路過大眾展臺時,卻被ID. AURA概念車深深吸引。“以前總覺得合資車在智能化上缺乏天賦,但這次看到他們配備了智能駕駛輔助功能,真的讓我刮目相看。”方越表示。

同樣,愛車人士蔡斯奇也對合資品牌刮目相看。他認為,合資品牌不僅在車型設計上與時俱進,在智能化和本土化方面也下足了功夫。“這些合資車不再是我印象中的樣子了,它們的變化真的很大。”蔡斯奇感慨道。

合資車企在中國市場的覺醒并非偶然,其背后是戰略重構的深層邏輯。自2023年初特斯拉打響價格戰以來,中國汽車市場迅速跟進,合資品牌也意識到不能再固守“品牌溢價”的舒適區。隨后,南北大眾率先降價,上汽通用、一汽豐田等緊隨其后,加入“降價大軍”。

然而,價格戰只是表象。面對新能源的迅速崛起和蔓延,合資品牌并未放棄在新能源領域的布局。截至目前,大眾、豐田、日產等合資品牌均推出了多款純電車型,試圖在新能源市場占據一席之地。

盡管合資品牌在新能源領域加大了投入,但成效并不顯著。數據顯示,主流合資品牌的市場占有率持續下跌,2024年的市占率相比2020年暴跌了近二十四個百分比。面對新能源市場競爭的日趨激烈,合資品牌開始著眼強強聯合,與中國品牌合作,推出本土化產品,以提高自身競爭力。

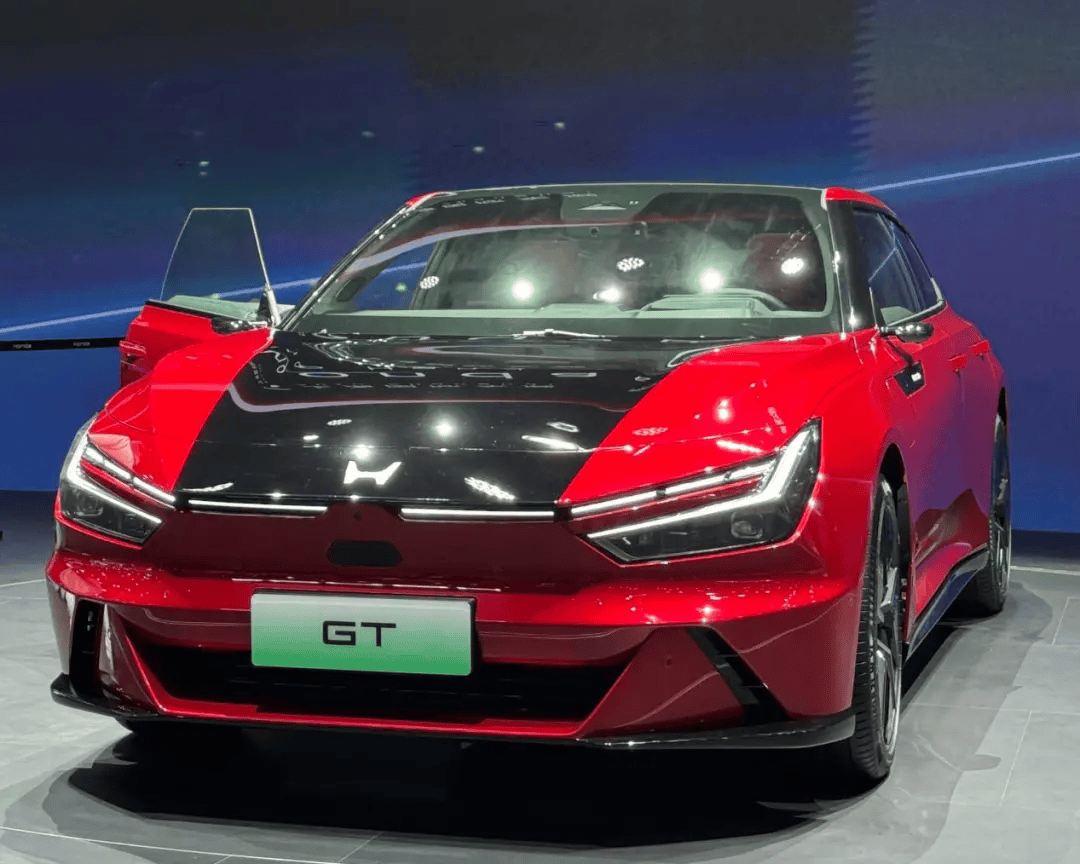

以本次上海車展上亮相的合資新能源車為例,一汽大眾ID. AURA概念車配備了L2級智能駕駛輔助系統,背后不僅有中國專屬的CMP平臺,還有小鵬技術能力融合的CEA電子電氣架構。廣汽豐田鉑智7則是豐田旗下首款搭載鴻蒙座艙的產品,基于豐田中國自研體制打造。廣汽本田概念車燁GT則在電池電芯、智能座艙、語音交互等方面分別與寧德時代、華為和科大訊飛等中國本土企業合作。

盡管合資品牌在車展上展現出了強勁的反擊之勢,但與新勢力品牌相比,它們在新能源領域仍屬落后一方。乘聯分會數據顯示,一季度主流合資品牌累計零售量同比下滑14%,而自主品牌則同比增長20.9%。具體到品牌,上汽大眾、本田、日產等合資品牌的銷量也均出現不同程度的下滑。

與此同時,大多數年輕消費者對于合資品牌仍存在一定程度的“刻板印象”,認為它們過時且缺乏科技感。這種認知代溝不僅源于品牌傳播策略的保守,更與產品迭代的節奏息息相關。然而,也有部分年輕消費者表示,在購車時會考慮合資品牌,因為它們在長期用車成本、可靠性等方面具有優勢。

對于合資品牌來說,想要真正撕掉“慢半拍”的標簽,還需要在“本土化+智能化”的道路上繼續努力,同時聚焦年輕用戶,打造個性化、差異化車型,以贏得更多消費者的青睞。