隨著全球碳中和目標(biāo)的日益臨近,汽車產(chǎn)業(yè)正迎來一場(chǎng)前所未有的能源轉(zhuǎn)型。傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的主導(dǎo)地位逐漸動(dòng)搖,而純電動(dòng)與氫燃料電池兩大技術(shù)路徑,正為未來的出行格局展開一場(chǎng)激烈的科技較量。

在這場(chǎng)環(huán)保與技術(shù)的雙重考驗(yàn)下,鋰電池與氫能源各自面臨的挑戰(zhàn)與機(jī)遇愈發(fā)凸顯。鋰電池雖已廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車,但其對(duì)鈷鎳等稀有金屬的依賴以及回收難題,成為制約其進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。相比之下,氫能源燃燒后僅產(chǎn)生水,看似環(huán)保,但目前主流的制氫方式仍高度依賴化石燃料,導(dǎo)致碳排放問題依舊嚴(yán)峻。然而,澳大利亞的光伏制氫項(xiàng)目為氫能源的未來帶來了曙光,一旦電解槽效率大幅提升,綠氫的成本有望在不久的將來實(shí)現(xiàn)大幅下降。

在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面,電動(dòng)汽車憑借現(xiàn)有電網(wǎng)體系迅速普及,但已對(duì)電網(wǎng)造成了一定壓力。而氫能源汽車則需構(gòu)建全新的儲(chǔ)運(yùn)網(wǎng)絡(luò),成本高昂。不過,日本通過改造天然氣管網(wǎng)和開發(fā)新型儲(chǔ)氫技術(shù),有效降低了基礎(chǔ)設(shè)施成本。氫燃料電池的高余熱回收效率,使得部分車型在冬季能效反而有所提升。

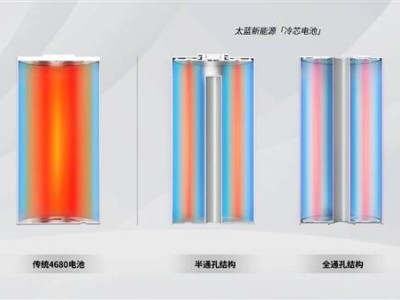

從全生命周期的角度來看,純電動(dòng)與氫燃料電池汽車正朝著相似的環(huán)保目標(biāo)邁進(jìn)。寶馬通過采用碳纖維增強(qiáng)塑料車身,顯著降低了排放。而現(xiàn)代汽車則開發(fā)了“垃圾制氫”技術(shù),將廢棄物轉(zhuǎn)化為清潔燃料。特斯拉的最新電池技術(shù),更是實(shí)現(xiàn)了電池組壽命的大幅延長(zhǎng)。固態(tài)電池與高溫燃料電池的技術(shù)突破,預(yù)示著兩種技術(shù)路線的能效差距將進(jìn)一步縮小。

在這場(chǎng)技術(shù)競(jìng)賽中,融合成為新的趨勢(shì)。奔馳的GenH2卡車采用了“電-氫”雙模設(shè)計(jì),根據(jù)行駛需求靈活切換動(dòng)力源。而能源互聯(lián)網(wǎng)的愿景更為宏大,當(dāng)車輛到電網(wǎng)(V2G)技術(shù)普及后,電動(dòng)汽車將成為分布式儲(chǔ)能單元,氫能汽車則能消納可再生能源的棄電,為電網(wǎng)提供調(diào)頻服務(wù)。荷蘭已建成的首個(gè)氫電混合充電站,正是這一趨勢(shì)的生動(dòng)體現(xiàn)。

材料科學(xué)的突破,為這場(chǎng)綠色出行的科技革命注入了新的動(dòng)力。石墨烯電極有望大幅提升鋰電池的能量密度,而納米多孔儲(chǔ)氫材料的問世,則讓常溫常壓下的高效儲(chǔ)氫成為可能。隨著自動(dòng)駕駛與新能源的深度融合,我們迎來的不僅是動(dòng)力系統(tǒng)的迭代升級(jí),更是整個(gè)交通能源體系的根本性變革。