在本屆上海車展的喧囂中,一個不容忽視的現象悄然浮現:合資品牌正以更加鮮明的姿態,重返舞臺中央。這一變化不僅體現在燃油車領域,以一口價策略重新點燃消費者熱情,更在新能源汽車領域展現出了強勁的增長勢頭。

面對合資品牌的此番攻勢,有聲音認為,這不過是追趕者的又一次嘗試,難以撼動市場格局。然而,這樣的論斷或許過于片面。市場如戰場,有領跑者自然就有追趕者,而追趕者的每一步前進,都意味著市場競爭的加劇和格局的演變。正如昔日德日美品牌引領市場時,韓系車和中國品牌同樣在追趕的道路上不懈前行。

如今,輪到合資品牌向中國品牌學習,這并非嘲諷,而是市場規律的體現。品牌的興衰起伏,如同潮起潮落,是市場經濟的必然現象。合資品牌正在用實際行動證明,它們不僅能夠適應市場變化,更能在激烈的市場競爭中不斷突破自我。

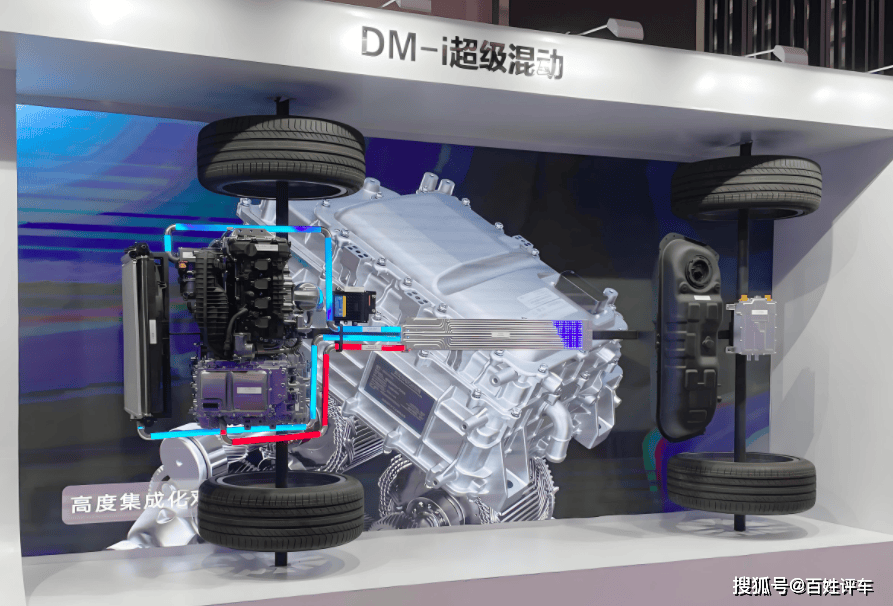

相比之下,中國品牌在新能源領域的輝煌成就似乎遭遇了一絲冷靜。從電動化到智能化,中國品牌曾以比亞迪、吉利、奇瑞等為代表,掀起了一股新能源浪潮。比亞迪DM-i插混技術的獨步天下,更是讓中國汽車工業在全球舞臺上大放異彩。然而,在智能化進程中,隨著小米SU7高速事故等事件的曝光,消費者對智能駕駛的信任度有所下降,市場熱情也隨之降溫。

正是在這樣的背景下,合資品牌在上海車展上大放異彩,不僅推出了多款新能源車型,更在車型開發上展現出了中方技術主導的趨勢。上汽通用、一汽-大眾等合資企業紛紛采用中方研發的電動平臺和本土供應鏈,如寧德時代電池、Momenta智駕等,實現了技術融合和產業升級。

以別克GL8插混版為例,該車型由泛亞汽車技術中心主導開發,展現了合資品牌在技術創新和產品研發方面的實力。同時,上汽通用還計劃推出首款增程車NCUB,新車從整車平臺到“三電”都將采用上汽集團的技術,進一步彰顯了中方在合資品牌中的技術主導地位。

一汽-大眾也計劃從2026年起推出11款全新車型,覆蓋多個細分市場。這些車型都由中方主導研發,中方深度參與電子電氣架構的開發和自主研發,并將主導混動技術的推進。這一系列舉措不僅提升了合資品牌的技術實力和產品質量,更讓它們在中國市場上更加接地氣、更加符合消費者需求。

值得注意的是,越來越多的中國人開始全面掌控國際大廠在中國市場的業務。豐田中國總經理李暉、日產中國管理委員會主席馬智欣、福特中國總裁兼首席執行官吳勝波等華人高管的上任,標志著合資品牌將研發決策權、產品定義權全面移交中國團隊。這一變化不僅加速了合資品牌與中國本土供應鏈企業的深度協作和技術融合,更讓它們能夠更好地適應中國市場的變化和需求。

在合資品牌不斷追趕的過程中,它們也在積極探索新的發展模式。例如,起亞在中國通過合資出口打開了新的發展局面,這種探索不僅為合資車企提供了新的發展機遇,也為它們在國際市場上樹立了更加鮮明的品牌形象。