在2025年上海車展的喧囂中,大陸集團自動駕駛及出行事業群(AM)的三位高層——全球掌舵人Ismail Dagli、中國區領航者Juergen Brandl(貝悅登)以及智駕大陸CEO厲飚,與BAO愛車工作室進行了深度對話。他們圍繞智能駕駛技術的實際運用、市場的新動向以及產品策略等話題,揭示了這家百年老企在智能出行轉型中的獨特軌跡。

作為大陸集團與地平線合作的結晶,智駕大陸自誕生之日起,便兼具技術實力與量產能力。厲飚在談及公司的差異化優勢時表示:“我們吸納了地平線擁有豐富量產經驗的中階智能駕駛團隊,從征程3、征程5到如今的征程6平臺,我們始終走在前列。同時,我們共享大陸集團的全球供應鏈和嚴格的質量體系。”他強調,智駕大陸拒絕“PPT造車”的浮躁風氣,選擇以實際產品和技術說話,車展上展示的正是可落地的量產方案,而非停留在概念階段。

智駕大陸的這種“量產基因”得益于兩大巨頭的資源協同:地平線的芯片與算法優勢,與大陸集團在制動、雷達等硬件領域的深厚積累相結合,形成了軟硬兼備的獨特競爭力。Ismail Dagli補充道:“我們不僅擁有數據驅動的開發能力,還繼承了德國企業對安全的嚴苛要求。性能、成本與安全性是用戶考慮輔助駕駛系統時的三大要素,而我們能夠在這三者之間找到完美的平衡點。”

面對“智駕平權”的行業趨勢,厲飚認為這既是機遇也是挑戰:“高速NOA技術已經成熟,但全場景輔助駕駛,尤其是城區NOA的難度要高出10到100倍。要攻克這一難題,沒有捷徑可走,需要十年如一日的積累和沉淀。”他用“滾雪球”比喻技術積累的重要性,強調只有不斷解決真實場景中的難題,構建高效的開發基礎設施,才能在用戶體驗上建立壁壘。

Ismail Dagli則從規模效應和全球化的角度解讀了平權的可能性:“大陸集團在全球擁有多個本土化生產基地,結合地平線的成熟技術,我們能夠有效地控制ADAS功能的成本,使其更加親民。例如,角雷達等冗余系統的加入提升了安全性,但不會顯著增加成本,這正是規模化帶來的優勢。”

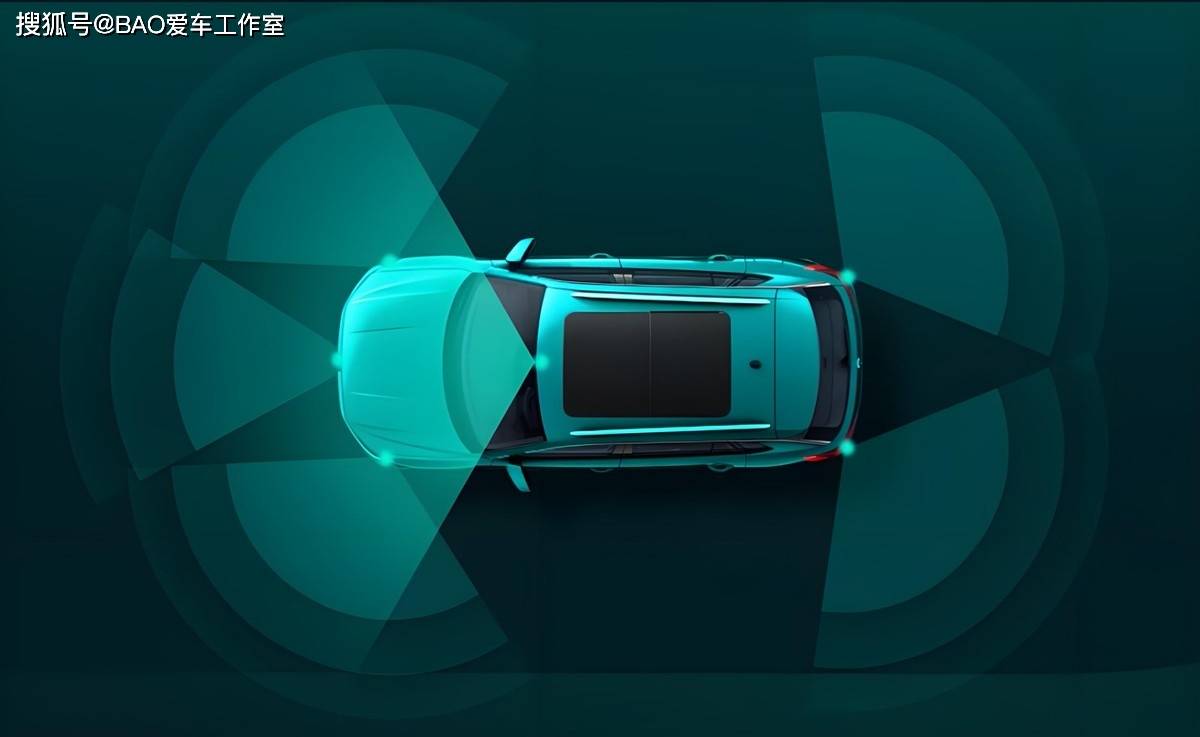

針對特斯拉純視覺路線和L3級自動駕駛的追捧,大陸集團選擇了更為務實的道路。Juergen Brandl指出,中國市場對L3的期待與主機廠的猶豫態度形成了鮮明對比,因此現階段聚焦于L2+的全場景覆蓋更為關鍵:“只有將高速、城區NOA等L2功能做到極致可靠,才能為L3的發展奠定堅實基礎。我們的策略是從基礎功能做起,逐步優化感知能力,例如引入800萬像素攝像頭和4D毫米波雷達,提升系統的冗余度。”

厲飚在談及傳感器融合時,強調了大陸集團的硬件優勢:“在雷達點云密度、攝像頭分辨率等核心指標上,我們始終保持在行業第一梯隊。例如4D毫米波雷達,它兼具全天候的穩定性和高性價比,是長期可靠的感知解決方案。”他還透露,智駕大陸的城區NOA方案已經支持激光雷達的可選配置,可根據客戶需求進行靈活擴展。

在產品定義上,智駕大陸展現出了清晰的分層策略:既有面向燃油車、出海市場的輕量化入門級方案(如被動散熱的Luna產品線),也有針對電動車的高階城區NOA方案(主動液冷散熱)。厲飚解釋說,雖然入門級產品在中國市場的關注度不高,但在中東、東南亞等地區卻需求旺盛,尤其適用于以燃油車為主的出海車型:“全球市場差異巨大,我們必須用全系列的產品來滿足不同需求。”

面對日益嚴格的輔助駕駛監管,厲飚坦言行業曾經歷過“激進階段”,但如今回歸理性是必經之路:“安全的核心不在于代碼量,而在于足夠的數據和場景測試。我們堅持每個功能都經過嚴格驗證后再發布,這既是對用戶的負責,也是技術落地的正確節奏。”從這次訪談中可以看出,大陸集團在智能駕駛領域的策略始終圍繞著“務實”展開,不追求概念上的激進突破,而是依托深厚的量產經驗和全球化布局,在技術創新和成本控制之間找到了完美的平衡點。