在商界的風云變幻中,董明珠與雷軍的較量再次成為焦點。近日,小米汽車發生的事故尚未平息,董明珠在格力年度股東大會上的一席話,直接將輿論的風暴引向了雷軍。

這段恩怨的起源要追溯到2013年的央視年度經濟人物頒獎禮。當時,雷軍以小米的迅猛發展為賭注,提出五年內小米營業額若超過格力,董明珠需支付1元。而董明珠則毫不猶豫地將賭注提高至10億,這一豪賭不僅點燃了現場氣氛,更為兩人的關系埋下了伏筆。

雖然最終格力以微弱的優勢贏得了這場賭局,但小米的崛起卻不容忽視。小米生態鏈的蓬勃發展,IoT設備的廣泛連接,讓雷軍有了更多底氣。而格力,盡管空調業務依舊強勢,卻也感受到了來自小米等互聯網企業的壓力。于是,雙方開始了跨界之戰。

格力手機,盡管定價不菲且銷量慘淡,卻是董明珠布局智能家居的重要一環。而小米則以其米家互聯網空調為切入點,直擊格力空調的傳統領地。兩位大佬的戰爭很快從手機蔓延到了全屋家電,小米的生態鏈產品與格力的核心技術產品展開了激烈競爭。

如今,戰火已經燃燒到了新能源汽車領域。格力早在2016年就開始布局,通過收購珠海銀隆(現格力鈦)進軍新能源商用車市場。雖然鈦酸鋰電池技術因能量密度低而被主流車企邊緣化,但董明珠卻看重其安全性,格力鈦公交車在多個城市運行多年,零自燃記錄為其贏得了一定口碑。

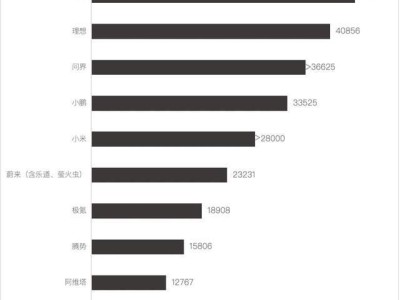

而小米則選擇了高舉高打的策略,自建工廠,搭載寧德時代麒麟電池,首款車型SU7上市即受到熱捧。雷軍在發布會上豪言,小米汽車的目標是媲美保時捷、特斯拉,展現了其進軍高端市場的決心。

在新能源汽車行業,安全與成本的平衡一直是車企面臨的難題。隨著碳酸鋰價格的暴跌,動力電池成本大幅降低,但安全隱患卻如影隨形。據應急管理部統計,新能源汽車火災事故中,電池系統缺陷是主要原因之一。董明珠力推的鈦酸鋰電池雖然安全性高,但成本也相對較高,難以在乘用車市場普及。

而行業政策的收緊更是讓安全問題雪上加霜。工信部發布的新標準對熱擴散測試提出了更高的要求,安全這個曾經被忽視的軟指標正在變成硬通貨。車企開始引入航空級安全標準,進行各種具象化測試,以重構用戶心智。

在這場跨界暗戰中,董明珠與雷軍的較量不僅是個人恩怨的延續,更是兩種產業哲學的碰撞。格力押注基礎材料與長周期技術,注重產品的安全性和耐用性;而小米則信奉快速迭代與生態協同,追求產品的性價比和用戶體驗。

然而,在碳酸鋰價格擊穿成本線的今天,所有玩家都必須面對一個嚴峻的問題:當降本觸及安全底線時,究竟該堅守還是妥協?那些能夠活下來的企業,必然是既懂得控制成本的藝術,又精通敬畏生命的底線的智者。

新能源汽車行業的洗牌已經開始,尾部品牌的淘汰率預計將超過60%。在這場極限生存挑戰賽中,技術民主化與專利壁壘并存,政策紅線與商業紅線合流,用戶認知從參數轉向系統安全。車企們需要在降本、提效、保安全之間找到平衡點,才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

格力電動公交在北京的街頭依然可見,但身影已不如往昔。小米汽車在事故后也選擇了低調行事。然而,董明珠與雷軍的較量卻從未停歇。或許在某個紅綠燈路口,當小米SU7與格力鈦公交車并排停下時,兩位大佬會相視一笑,心中暗自盤算著下一個十年的較量。

在這場跨越十年的商戰中,我們看到了中國制造業的兩大路徑的對決,也看到了新能源汽車行業的風云變幻。無論結果如何,這場較量都將為中國制造業的發展提供寶貴的經驗和啟示。