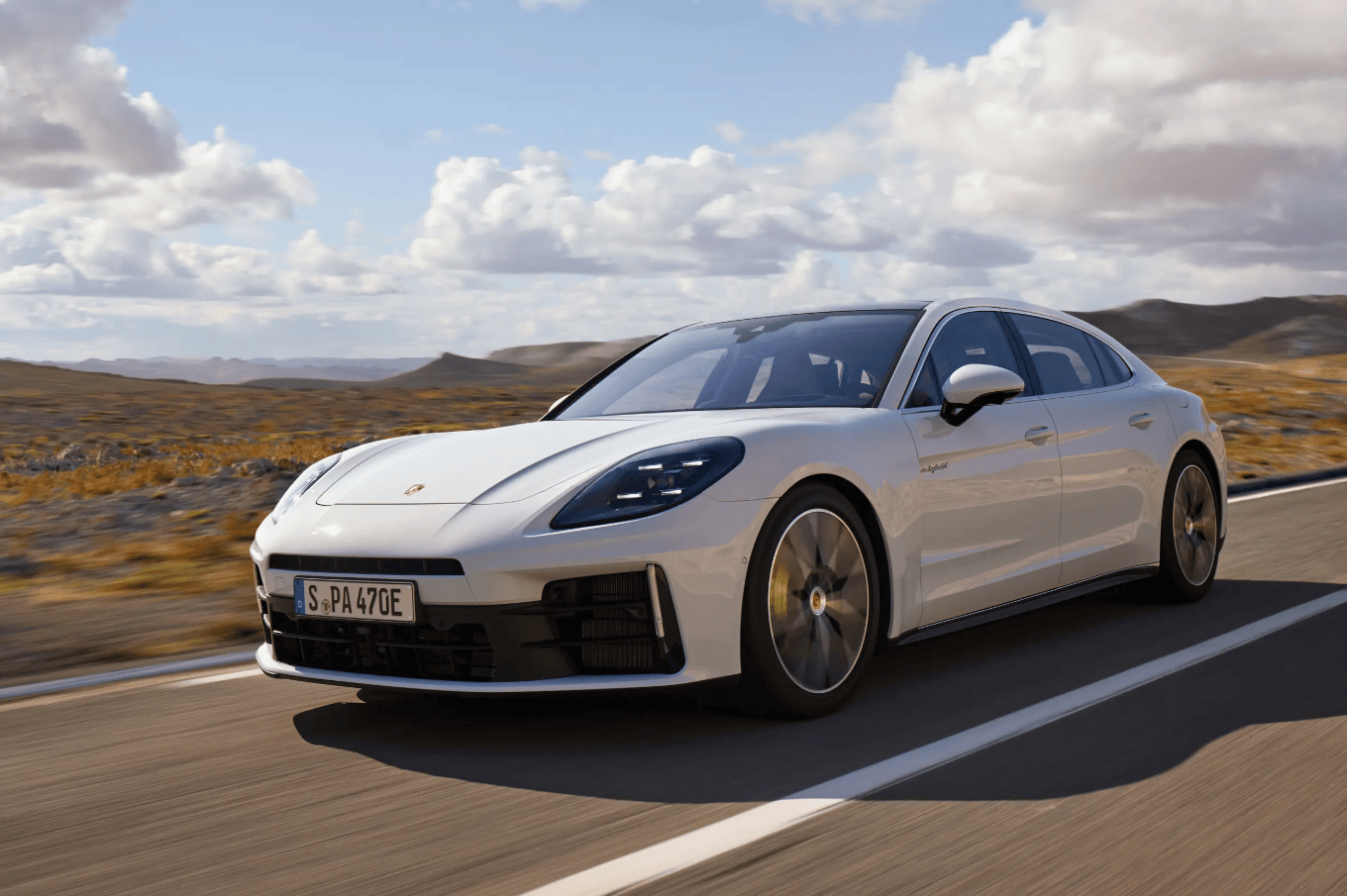

保時捷在上海車展上宣布了一個重要決定:正式成立中國研發中心,旨在年內投入運營并研發符合本土需求的“軟硬一體化”智能解決方案。這一舉措背后,隱藏著保時捷在華市場面臨的嚴峻挑戰。

近年來,保時捷在華銷量出現了顯著下滑。從2021年的9.57萬輛到2024年的5.69萬輛,跌幅高達41%。這一數據無疑敲響了警鐘,促使保時捷采取更加積極的本土化戰略。

在全球汽車行業智能化與電動化并進的背景下,保時捷的銷量下滑并非孤立事件。一方面,保時捷在電動化進程上顯得滯后,六年間僅推出了Taycan和純電Macan兩款車型,且Taycan的全球銷量在2024年大幅下滑49%。另一方面,智能化方面的短板也愈發明顯,車機系統的適配性問題頻出,導航和語音交互體驗遠不及自主品牌。

面對智能化浪潮,保時捷的決策顯得頗為謹慎。盡管成立了中國研發中心,但首款本土化信息娛樂系統要等到2026年才能落地。相比之下,奧迪與華為的合作在全新的A5L車型上大放異彩,寶馬也加速了Momenta方案的適配。保時捷在智能化領域的步伐顯得緩慢而猶豫。

保時捷在智能化方面的策略似乎陷入了矛盾之中。一方面,它沒有選擇與地平線、華為等本土企業深度合作,導致技術推出的時間滯后;另一方面,它又與地平線聯合開發智駕系統,但僅復用大眾ID.7的代碼,激光雷達數量也比競品少一顆,以降低成本。這種半自主模式既未掌握核心技術,又未實現成本優勢,使得Macan EV的智能化表現平平。

中國新能源市場的快速發展給保時捷帶來了更大的壓力。市場滲透率已超過40%,用戶需求迭代速度遠超傳統研發周期。保時捷的忠實用戶或許愿意等待,但市場不會。大眾集團內部的奧迪與華為的深度合作已經實現了智駕功能的快速落地,而保時捷仍在獨立與合作之間搖擺不定,這無疑會使其錯失更多的市場機遇。

保時捷中國研發中心的成立,本應是其深耕中國市場的里程碑事件,但目前來看,更像是一種自救行動。國產新能源品牌正在快速崛起,保時捷的德國工藝光環在消費者心中還能持續多久,成為了一個未知數。

歷史已經證明,汽車產業的變革從不等待任何品牌。保時捷若繼續對外部的進步置若罔聞,其在中國市場的份額或將隨著研發中心的建設周期一同走向不可預知的未來。