全球人形機器人產業正步入一個激動人心的轉折點,佐思汽研的最新研究報告揭示了這一領域的壯闊前景。據預測,到2025年,人形機器人市場將迎來“場景滲透”的關鍵時刻,其潛在市場規模將達到驚人的數十萬億元之巨。

報告深入剖析了人形機器人技術的演進歷程,從1960年代對雙足行走理論的初步探索,到2000年至2022年間傳感與智能控制的深度融合,直至2022年之后,AI大模型驅動的“具身智能新時代”的到來,人形機器人逐步獲得了自主決策的能力。特斯拉的Optimus Gen2便是這一技術飛躍的典范,通過端到端的模型優化,其任務執行效率提升了高達60%。

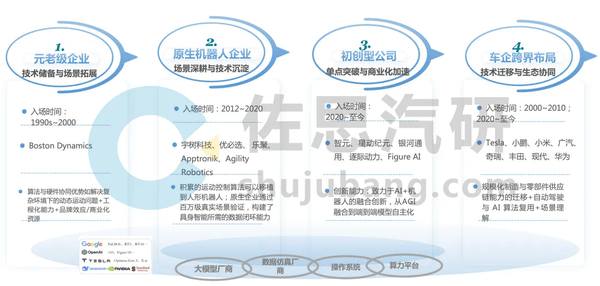

人形機器人市場的競爭格局日益清晰,形成了四大主要陣營:歷史悠久的元老企業(例如Boston Dynamics)、專注于機器人技術的原生企業、跨界進入的車企(如小鵬汽車)以及充滿活力的初創企業。這些陣營在技術路徑和場景布局上展現出了顯著的差異性。

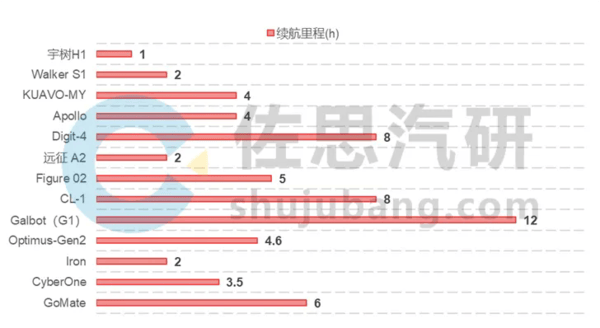

在技術突破方面,高性能人形機器人產品層出不窮。星動STAR1和小鵬Iron在關節自由度和扭矩方面表現出色,分別擁有55自由度和62自由度,以及最高400Nm的扭矩,非常適合工業高負載場景。而Agility Robotics的Digit-4則以其8小時的續航能力脫穎而出,銀河通用的Galbot(G1)則通過獨特的輪式設計,實現了12小時續航的突破。

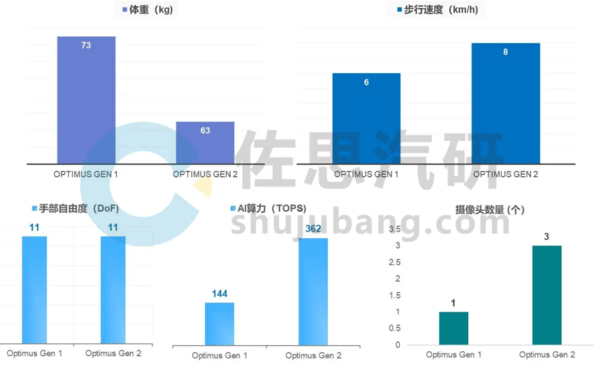

特斯拉的Optimus更是成為了行業的技術標桿。其Gen2版本在輕量化、多維感知以及運動優化方面取得了顯著進展,減重14%,新增了指尖和腳底觸覺感知,步行速度提升了30%,甚至能夠完成深蹲、單腿瑜伽等高難度動作,為行業樹立了新的性能標準。

報告還指出,2025年人形機器人有望在工業場景率先實現量產。物流、制造等結構化場景由于需求明確且技術門檻相對較低,將成為人形機器人規模化落地的首選之地。盡管家庭場景由于非結構化環境的復雜性而面臨更多挑戰,需要5至10年的技術迭代,但全球16億家庭的龐大市場潛力正驅動著廠商們積極布局。

然而,人形機器人產業的發展并非一帆風順。硬件成本高企、數據供給不足以及能耗問題仍是制約其發展的關鍵因素。未來,固態電池、仿真引擎(如英偉達的Omniverse)等技術的突破有望為降低成本、提高效率帶來希望。