近日,一場跨越500公里的高速對決引發汽車圈熱議——小米SU7標準版與寶馬325i的實測對比,不僅展現了電動汽車與傳統燃油車的性能差異,更折射出消費者在購車決策中的深層考量。這場測試從加速性能、底盤調校到智能化配置展開全方位較量,為行業提供了鮮活的參考樣本。

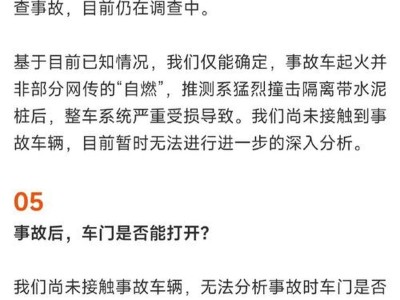

在動力表現上,電動機的先天優勢得到充分驗證。小米SU7單電機版本零百加速僅需5.28秒,紅綠燈起步時展現的爆發力令傳統燃油車望塵莫及。測試車主特別提到,高速超車時SU7的響應速度顯著優于寶馬325i的2.0T發動機,這種"隨踩隨有"的動力輸出極大提升了駕駛信心。不過,電動汽車的續航焦慮在長途測試中暴露無遺:寒冷天氣下電池衰減明顯,途中需增加充電頻次,單次充電耗時約40分鐘,而寶馬325i加滿油箱僅需5分鐘。

底盤調校方面,傳統豪華品牌的積累顯現出深厚功底。寶馬325i通過精準的懸掛設定,將路面顛簸過濾得干凈利落,即便在120km/h時速下,車內仍能保持優雅的靜謐性。反觀小米SU7,其運動化調校雖帶來更直接的轉向反饋,但過減速帶時的沖擊感較為明顯,高速巡航時的胎噪也相對突出。這種差異在連續駕駛3小時后愈發顯著,寶馬車型的舒適性優勢得到充分體現。

智能化領域則呈現截然不同的技術路線。小米SU7搭載的16.1英寸中控屏支持多指手勢操作,與小米生態的深度整合讓車機系統成為移動智能終端的延伸——通過語音指令即可控制家中空調、調節燈光亮度。寶馬325i的iDrive系統雖以邏輯清晰著稱,但在功能擴展性和交互流暢度上稍顯滯后。不過在智能駕駛輔助方面,寶馬的L2級系統經過多年迭代,在車道保持和跟車距離控制上表現更穩定,而小米的自動變道功能仍需優化決策邏輯。

長期使用成本構成另一重考量維度。以每年行駛2萬公里計算,小米SU7的電費支出約為寶馬325i油費的1/3,但電池衰減帶來的隱性成本不容忽視。據行業數據顯示,電動汽車使用5年后電池容量可能衰減至初始值的80%,更換成本約占車價的30%。而燃油車雖然保值率相對穩定,但三年車齡的寶馬325i殘值率仍比同價位電動車高出約15個百分點。這種差異正在重塑消費者的決策天平——年輕群體更傾向選擇科技配置豐富的電動車,而家庭用戶則優先考慮使用場景的普適性。

這場對比測試恰似汽車工業轉型期的縮影:當電動化浪潮席卷而來,傳統車企與新勢力在性能、體驗與成本維度展開多維競爭。有分析人士指出,未來五年將是技術路線分化的關鍵期——電動汽車需突破續航與補能瓶頸,燃油車則要在智能化領域加速追趕。對于消費者而言,選擇何種車型或許不再是非此即彼的抉擇,而是根據使用場景、預算偏好和價值認同做出的個性化選擇。