隱藏式門把手曾被視為汽車工業的“科技符號”,如今卻因安全隱患陷入爭議。這項起源于1952年奔馳300 SL的設計,最初僅用于超跑車型,卻在新能源浪潮中成為主流配置。特斯拉的規模化應用使其貼上“未來感”標簽,隨后按壓彈出、電控觸發、觸控感應等變種設計層出不窮,車企將其包裝為降低風阻、提升續航的賣點,卻逐漸掩蓋了安全本質。

安全漏洞在碰撞測試中暴露無遺。中保研2024年報告顯示,配備純電控隱藏式門把手的車型在側面撞擊后,車門能正常開啟的概率僅67%,而傳統機械門把手車型這一數據達98%。這21%的差距,在真實事故中往往決定生死。成都一起事故中,半隱藏式門把手因斷電失效,車內備用機械拉手藏于內襯深處,救援人員破窗后仍難以操作,最終延誤黃金救援時間。

極端環境下的隱患更為突出。北方冬季零下二十度時,隱藏式門把手被凍住的概率近四成。車主不得不采用熱水澆淋、工具敲擊甚至破窗等極端方式自救。長城汽車董事長魏建軍曾公開批評:“碰撞斷電后門把手無法開啟,所謂風阻優化實際效果微乎其微。”

監管缺失加劇了行業亂象。我國現行法規未強制要求事故后車門自動解鎖,車企無需為碰撞后車門無法開啟承擔責任。這種空白導致“顏值優先”的怪圈:部分新勢力為吸引眼球,刻意淡化安全風險,甚至在成本壓力下主動“減配”。有專家透露,若按未來嚴格標準改造門把手,成本將翻倍,這促使部分企業選擇鋌而走險。

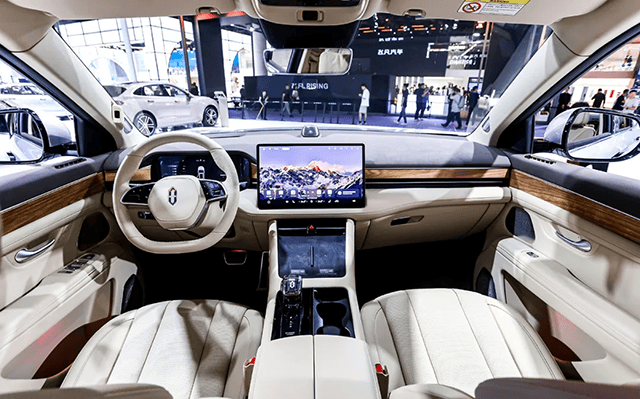

類似“偽科技”設計在行業內蔓延。特斯拉引領的“去按鍵化”潮流,將空調、燈光等核心功能集成至屏幕,增加駕駛分心風險;全景天幕被包裝為“星空頂”,卻帶來暴曬、積熱、玻璃爆裂等問題。某平臺調研顯示,隱藏式門把手與全景天幕、純觸屏系統并列“最雞肋配置”,消費者為這些營銷噱頭付出了真實代價:網約車乘客摸索門把手、北方車主隨身攜帶熱水壺、事故被困者付出生命代價。

轉機出現在成都車禍兩天后。工信部發布的《汽車車門把手安全技術要求(征求意見稿)》引發熱議,該標準由中國汽研、吉利、理想等企業參與起草,直指隱藏式門把手的核心問題。新規要求所有車門配備帶機械釋放功能的外把手,預留足夠操作空間,完全依賴電機的嵌入式設計被禁止;車門內外需設置機械冗余裝置,斷電后可直接開啟;統一應急標識解決拉手難找問題。

起草團隊強調,安全是電動車時代的底線。新規設置2027年1月過渡期,意味著未來一年多市場仍存在隱患車型。但標準生效只是第一步,行業需重建“安全優先”思維。消費者態度已在轉變,越來越多人反感“華而不實”的設計,認為汽車的核心是安全出行而非炫技。真正的創新,應是讓逃生裝置一目了然,讓車門在碰撞后順利開啟,讓生命通道永不堵塞。