當新能源車企普遍陷入“增配降價”的同質化競爭時,特斯拉卻以Model 3和Model Y“標準版”的減配策略引發(fā)行業(yè)震動。這款被戲稱為“毛坯房”的車型,通過簡化配置、降低售價的逆向操作,不僅未遭市場冷遇,反而引發(fā)對特斯拉獨特商業(yè)邏輯的深度討論:這家企業(yè)為何能在配置調整中保持用戶黏性?其底層邏輯或許為國產(chǎn)車企突破內卷提供了關鍵啟示。

特斯拉的品牌護城河遠非傳統(tǒng)車企可比。其核心用戶群體將購車行為升華為對科技生活方式的投票——馬斯克打造的“鋼鐵俠”形象,賦予品牌強烈的未來感與顛覆者標簽。這種品牌認知使消費者更關注三電系統(tǒng)(電池、電機、電控)的技術優(yōu)勢,而非座椅加熱或氛圍燈等舒適性配置。特斯拉上海超級工廠的案例印證了這一點:極高的自動化率與精益生產(chǎn)流程,讓Model 3/Y在簡化內飾設計(如極簡中控臺)的同時,實現(xiàn)了物料成本與裝配效率的雙重優(yōu)化。這種從產(chǎn)品設計源頭注入的成本控制理念,使特斯拉在配置調整中仍能保持競爭力。

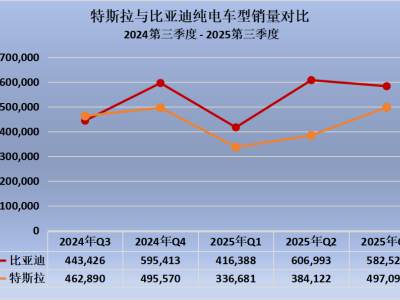

對比國產(chǎn)車企現(xiàn)狀,行業(yè)正陷入“量升價跌”的惡性循環(huán)。超過八成經(jīng)銷商面臨價格倒掛,企業(yè)被迫通過堆砌硬件配置吸引消費者,卻導致研發(fā)投入被擠壓,品牌差異化難以形成。某自主品牌高管坦言:“現(xiàn)在每款新車發(fā)布都要對比配置表,但用戶對品牌的記憶點反而模糊了。”這種困境暴露出傳統(tǒng)競爭模式的致命缺陷:當硬件參數(shù)趨同,價格戰(zhàn)便成為唯一武器,最終損害整個行業(yè)的盈利能力。

破局之路在于構建“體驗護城河”。理想汽車的實踐具有代表性:其通過定義“移動的家”場景,將六座布局、車載冰箱等設計轉化為家庭用戶的剛性需求,而非簡單疊加配置。這種場景化體驗的深化,正在形成技術壁壘——當競爭對手試圖模仿時,需同時重構用戶認知、供應鏈體系與服務網(wǎng)絡,難度遠超硬件復制。華為賦能的問界系列則展示了另一種可能:鴻蒙座艙實現(xiàn)的手機-車機-智能家居無縫協(xié)同,將汽車融入更大生態(tài),這種基于軟件與生態(tài)的競爭維度,比硬件堆砌更具可持續(xù)性。

軟件盈利模式的探索成為關鍵。特斯拉FSD(完全自動駕駛)服務已貢獻超過10%的營收,其按需訂閱模式使硬件降價與軟件增值形成良性循環(huán)。國產(chǎn)車企需基于中國路況開發(fā)高階智駕系統(tǒng),同時探索車載服務訂閱等創(chuàng)新模式。例如,針對長途出行場景開發(fā)定制化導航服務,或通過車載大屏提供個性化娛樂內容,這些差異化體驗可能成為新的利潤增長點。

品牌建設需從價格競爭轉向價值競爭。蔚來、騰勢等堅持高端定位的車企,正通過用戶社群運營、補能體系建設強化品牌溢價。其核心在于證明:高端用戶愿意為獨特的綜合體驗付費,而非單純追求配置清單的長度。某豪華品牌市場總監(jiān)指出:“當用戶發(fā)現(xiàn)某個品牌的車機系統(tǒng)三年不卡頓、充電網(wǎng)絡覆蓋90%高速路段時,配置表的細微差異就不再重要。”這種由技術實力、服務網(wǎng)絡與生態(tài)能力共同支撐的品牌價值,正是國產(chǎn)車企突破內卷的關鍵所在。