人形機器人行業正經歷一場前所未有的“人才爭奪戰”。隨著技術突破與市場需求的雙重驅動,企業紛紛以高薪、優厚福利爭奪頂尖人才,這場沒有硝煙的戰爭,正在重塑行業格局。

今年以來,人形機器人領域采購訂單頻現。優必選宣布斬獲2.5億元大單,智元機器人、宇樹科技等企業也相繼拿下上億元合同。訂單激增的背后,是行業從“概念展示”向“量產落地”的加速轉型。企業不僅需要頂尖科學家攻克技術難題,更急需大量工程人才實現產品規模化生產。

招聘市場呈現爆發式增長。智聯招聘數據顯示,今年前五月,人形機器人相關崗位需求同比增長超400%,求職人數增幅達396%。技術崗位成為爭奪焦點,占比超六成,遠超生產與銷售崗位。然而,高校培養體系與產業需求存在明顯脫節,畢業生工程實踐能力不足,跨界人才更是稀缺,導致企業“招工難”與求職者“就業難”并存。

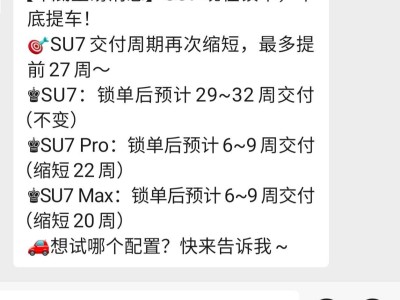

企業為搶人才不惜“血本”。宇樹科技創始人多次公開“求賢”,北京分公司成立后緊急擴招。其發布的“機器人控制算法專家”崗位,僅需3-5年經驗、本科學歷,即可獲得70K-100K月薪。優必選、智元等企業也開出30K-100K不等的薪資,部分崗位甚至放寬工作年限要求。內推獎勵成為常態,宇樹科技對成功推薦人才的員工給予最高1萬元獎金。

不同規模企業招聘策略差異顯著。初創公司因資金有限,薪資普遍低于大中型企業10%-20%,但面試流程簡潔,傾向招聘1-3年經驗者或跨界人才。中型企業聚焦核心技術突破,要求人才具備團隊領導能力,常委托獵頭一對一招聘。大廠則以完善制度、強職業安全感吸引應屆生,面試流程長達三四個月。

技術路線分化明顯。硬件企業專注機器人實體交付,軟件企業則深耕具身大腦算法。當前,多數機器人仍需手動遙控,具身大腦研發成本高、收益不確定,導致機械結構與測試崗位成為招聘主體。僅行業龍頭或技術積累深厚的大廠持續招聘算法人才。

智駕領域人才成為“香餑餑”。由于技術棧高度重合,人形機器人企業紛紛向智駕部門“挖角”。盡管近期行業薪資漲幅從60%回落,但仍遠高于智駕領域20%-30%的增幅。百度Apollo等智駕巨頭被戲稱為“黃埔軍校”,大量人才轉型機器人領域。然而,跨界者需適應硬件集成與實體交互邏輯,互聯網產品思維與機器人物理規則的沖突也成為挑戰。

行業狂熱下,冷靜聲音漸起。部分企業拒絕為“具身智能經驗”支付溢價,轉而通過“傳幫帶”培養年輕工程師。有創始人認為,國內企業估值仍低于美國同類,市場尚未充分開發,行業仍處于藍海階段。但也有專家指出,當前應用場景集中于科研與表演,物流、家政等剛需領域尚未突破,顯著進步需5-10年。

對于求職者,選擇平臺需權衡自身優勢與行業空間,以項目能力爭取合理薪酬。對企業而言,找準定位、回歸“高端制造業”本質,同時推動技術突破,才是穿越周期的關鍵。高薪搶人或許能解一時之急,但深耕核心能力才是長遠之道。