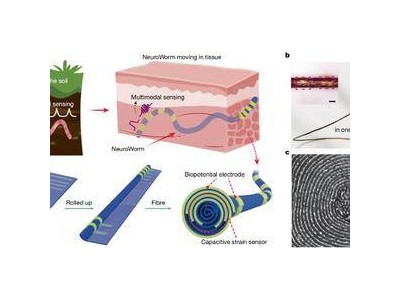

在人類探索科技邊界的征途上,"人工腦"——這一曾只存在于科幻作品中的概念,正逐步從想象走向現實,成為人工智能領域追求的重要目標。人類思維的基礎是大腦,它由上千億個神經細胞構成,數量可與銀河系中的星辰相媲美。而神經細胞間的連接點"突觸",數量更是神經細胞的千倍,高達10的14次方。這些細胞組成的復雜神經網絡,賦予了人類感知、意識、學習、記憶以及思維的能力。長久以來,大腦神經環路的形成與功能實現機制,一直是科學界的未解之謎,腦科學也因此被視為理解自然與人類自身的終極領域。

從醫學視角看,深入理解大腦的發育過程與工作機制,對于維護腦健康、治療復雜腦疾病具有至關重要的意義。近年來,隨著人工智能熱潮的興起,腦科技被推向了全球科技競爭的新高地。科學家們正借鑒人腦獨特的工作原理,設計出具備強大學習與運算能力的機器與算法。腦科學的研究成果,正成為推動人工智能等技術發展的關鍵力量,預示著新一輪科技革命的到來,將引領經濟社會發展邁向新階段。

面對人工智能的發展瓶頸,復旦大學類腦智能科學與技術研究院院長馮建峰指出,當前的人工智能仍停留在"機器"層面,其能力均由人類賦予。未來,隨著對大腦秘密的進一步破解,人工智能有望實現"自我思考"。他強調,僅依賴大數據與計算機技術的人工智能存在局限,如人臉識別、無人駕駛等技術常因大數據未覆蓋的"盲點"而出現問題。相比之下,人腦能在關鍵時刻展現出靈活應變的能力,因此,真正的人工智能應是人機深度融合的產物。

在探索人工智能未來突破點的道路上,復旦類腦研究院已走過十年歷程。理解大腦的結構與功能,是21世紀最具挑戰性的科學問題之一。誰先揭開大腦運作的神秘面紗,誰就能在全球智能產業革命中占據先機。位于浦東張江的復旦類腦研究院,其建筑外觀宛如一把從中升起的"大傘","傘"上的紋理恰似大腦的紋路,寓意著對大腦奧秘的探索。

在這里,馮建峰與科研團隊正致力于破解一個個"腦奧秘"。例如,研究發現人腦前額葉與枕葉區灰質體積的減小與多動癥癥狀的嚴重程度密切相關。人類的許多生理行為均與大腦緊密相連,通過大腦的懲罰與獎賞機制,可以探尋行為的根源。馮建峰提出,未來的人工智能若能融入懲罰與獎賞機制,將變得更加高效,為人工智能實現"自我思考"奠定基礎。

回望50年前,美國科幻片《未來世界》讓全球觀眾見識了擁有"人腦"的機器人的厲害與可怕。時至今日,盡管機器人已無處不在,但真正具備"思考"能力的人工智能仍未出現。賦予人工智能以"人味",成為全球科技競爭的最前沿,也是復旦類腦研究院當前全力追求的方向。