在量子計算領域,中國科研團隊再次實現重大突破。由中科大潘建偉、陸朝陽團隊與上海人工智能實驗室鐘翰森團隊聯合開展的研究,成功構建出包含2024個原子的無缺陷量子計算陣列,刷新了全球該領域的技術紀錄。這一成果不僅標志著量子計算技術邁向新高度,更展現了人工智能與基礎物理深度融合的巨大潛力。

傳統計算機依賴二進制比特進行運算,而量子計算機采用的量子比特具有疊加特性——如同薛定諤的貓同時處于生死狀態。研究團隊選擇原子作為量子比特載體,正是看中其天然一致性:同種原子如同精密工廠生產的標準零件,無需擔心制造誤差。通過激光激發,原子可進入"里德堡態",直徑膨脹數千倍后產生強烈相互作用,這種特性成為實現量子邏輯門操作的關鍵。

操控微觀原子的核心工具是"光鑷"技術。科學家利用聚焦激光束在三維空間形成能量最低點,將原子"囚禁"于光斑中心。通過空間光調制器,可同時生成數百個光鑷形成陣列,每個光鑷對應一個獨立"單間"。但量子力學的概率特性導致捕獲成功率僅65%,形成陣列時必然出現空缺,這對需要精確原子排布的量子計算構成嚴峻挑戰。

傳統解決方案采用聲光偏轉器逐個移動原子,類似舞臺導演指揮演員依次就位。當原子數量增至數千時,該方法的耗時問題愈發突出——移動2000個原子需2秒,擴展至萬級規模則需10秒以上。更棘手的是,快速移動可能引發"原子逃逸",導致陣列質量下降。研究團隊創新性地提出并行移動方案,通過AI算法實現所有原子同步就位。

該方案的核心是解決原子-目標位置的配對難題。科研人員采用"匈牙利算法"優化移動路徑,確保總距離最短且避免碰撞,配合分塊處理技術將計算時間壓縮至5毫秒。實際移動過程被分解為20個微步驟,每個原子單步移動距離極短,有效防止升溫逃逸。深度學習模型通過卷積神經網絡架構,在毫秒級時間內生成控制光場分布的振幅圖與相位圖,前者調節光強如控制燈光亮度,后者控制相位似協調水波節奏。

技術突破的關鍵在于跨越頻率域與空間域的轉換障礙。研究團隊讓AI先在空間域生成圖案,再通過快速傅里葉變換自動轉換至頻率域,如同將繪畫技巧轉化為交響樂創作能力。經過數萬次模擬訓練,AI系統生成全息圖的速度較傳統算法提升數十倍,位置控制精度達20納米(約為頭發絲直徑的三千分之一),相位控制精度0.2弧度。

這項技術實現了計算機科學夢寐以求的"常數時間復雜度"。無論處理1000個還是10000個原子,重排總時間恒定在60毫秒內:路徑匹配5毫秒、全息圖生成52毫秒、空間光調制器刷新20毫秒。通過并行計算設計,后兩項操作同步進行,徹底打破傳統方法中時間隨原子數量線性增長的限制。

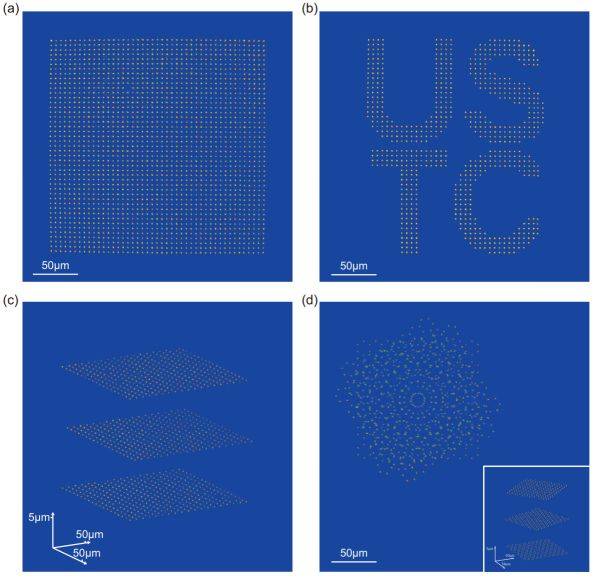

實驗驗證環節,研究團隊創造了多項世界紀錄:構建45×45二維方陣(設計2025位,實際排列2024原子,成功率99.95%),用723原子拼出"USTC"字母圖案,搭建包含1077原子的三層立方體陣列。更具科學價值的是模擬扭曲石墨烯結構的752原子三層陣列,層間20度扭轉角形成的莫爾紋圖案,為研究高溫超導等物理現象提供新工具。

性能指標方面,單比特門保真度達99.97%(萬次操作僅3次誤差),雙比特門保真度99.5%(接近實用門檻),探測保真度99.92%(萬次測量8次偏差)。這些數據表明系統已具備構建容錯量子計算機的基礎條件,能夠通過糾錯碼和冗余設計抵御局部故障。

國際學術界對該成果給予高度評價。《物理評論快報》以編輯推薦形式發表研究論文,《物理》雜志將其選為研究亮點。審稿專家指出,這項工作在計算效率和實驗可行性上實現重大飛躍,為原子量子物理領域開辟新方向。

研究團隊正推進技術升級:采用更高功率激光器增加光鑷數量,使用高分辨率空間光調制器提升控制精度,配備大視場物鏡擴大原子容量,優化真空系統延長原子壽命。配合GPU集群并行計算和GHz級電光調制器,未來重排時間有望縮短至微秒級,為構建數萬原子陣列奠定基礎。

這項突破不僅推動量子計算技術發展,更預示著AI與基礎科學融合的新紀元。當量子計算機規模擴展至數萬甚至數十萬原子時,人類將具備模擬復雜化學反應、優化超大規模系統、探索宇宙奧秘的強大能力。正如經典計算機重塑20世紀文明,量子計算技術或將重新定義21世紀的科技格局。