在中國科學院院士張杰的科研生涯中,激光聚變始終占據核心位置。作為上海交通大學李政道研究所所長及中國物理學會理事長,張杰不僅在學術上取得了卓越成就,更在激光聚變領域引領了一場思想大爆炸。

張杰的科研之路始于一個看似簡單卻影響深遠的物理實驗。10歲那年,他與父親在內蒙古草原上嘗試自制“自動孵蛋箱”,盡管實驗未能成功孵出小雞,但這次經歷教會了他樂觀與堅持,成為他日后科研道路上不可或缺的品質。

激光聚變,這一被視為解決能源危機的“終極方案”,長期以來吸引著全球科學家的目光。然而,在2018年,全球激光聚變研究遭遇了前所未有的挑戰。美國核安全局的評估報告給這一領域蒙上了一層陰影,許多研究項目因此停滯。然而,張杰卻看到了其中的機遇,他堅信激光聚變的重要性,并毅然決然地組建了一支大型聯合研究團隊,迎難而上。

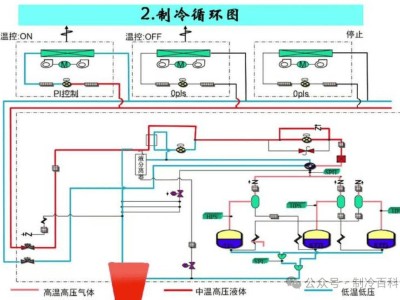

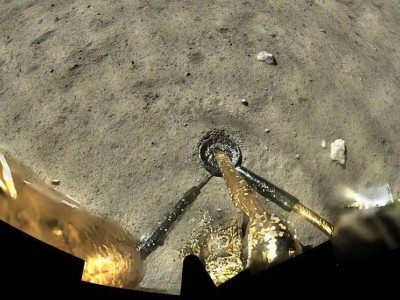

張杰團隊提出的雙錐對撞激光聚變方案,在全球激光聚變領域引起了轟動。這一方案的核心在于將壓縮過程與加熱過程分離,從而實現了更高效、更穩定的聚變反應。經過11輪大型物理實驗,該方案的可行性、高效性及穩定性得到了充分驗證。張杰表示,他們正朝著點火目標全速前進。

激光聚變之所以備受矚目,是因為其潛在的商業價值和社會意義。聚變燃料氘可以從海水中提取,儲量豐富,足以支撐人類數十億年的能源需求。一旦實現可控核聚變,人類將徹底擺脫能源束縛,進入一個全新的能源時代。而張杰的雙錐對撞方案,無疑為這一目標的實現提供了強有力的支持。

在談及物理學家的使命時,張杰表示:“物理學家的使命就是為了解決問題,要么去解決自然界最難以理解的問題,要么去解決人類社會發展面臨的瓶頸問題。”他強調,科學家追求的更多是精神層面的東西,是回答自然界里最難問題的榮譽感。

回顧自己的科研生涯,張杰最為自豪的莫過于在激光聚變領域的逆勢而上。他帶領團隊從“至暗時刻”走出來,迎來了激光聚變的“高光時刻”。而這一切的背后,是他對科研的執著追求和對夢想的堅定信念。

對于未來想要進入物理研究的青年人,張杰給出了自己的寄語:“要學會面對失敗。失敗越多,反而學到的越多,離成功就會更近。”他鼓勵青年人享受實驗過程中的失敗,因為正是在這個過程中,才能真正學會面對世界的方式。

在中國基礎研究快速發展的背景下,張杰認為中國已經在許多領域走到了世界的舞臺中央。他相信,未來中國會有更多的一流科學家進入到世界舞臺的正中央,為人類的科技進步貢獻自己的力量。