在人類探索未來的征途中,科技的每一次飛躍都似乎在預示著一個新時代的曙光。近期,由科技巨頭馬斯克主導的Neuralink發布會,無疑再次點燃了全球對科技未來的無限遐想。

會上,一幕幕令人震撼的場景接連上演:幾位志愿者僅憑大腦意念,便能操控《馬里奧賽車》、指揮機械臂書寫、甚至設計3D零件。這些志愿者中,有的因脊髓損傷而癱瘓多年,有的則因漸凍癥幾乎喪失語言能力。然而,借助Neuralink的“心靈感應”技術,他們不僅重新找回了生活的樂趣,還實現了創造價值的可能。

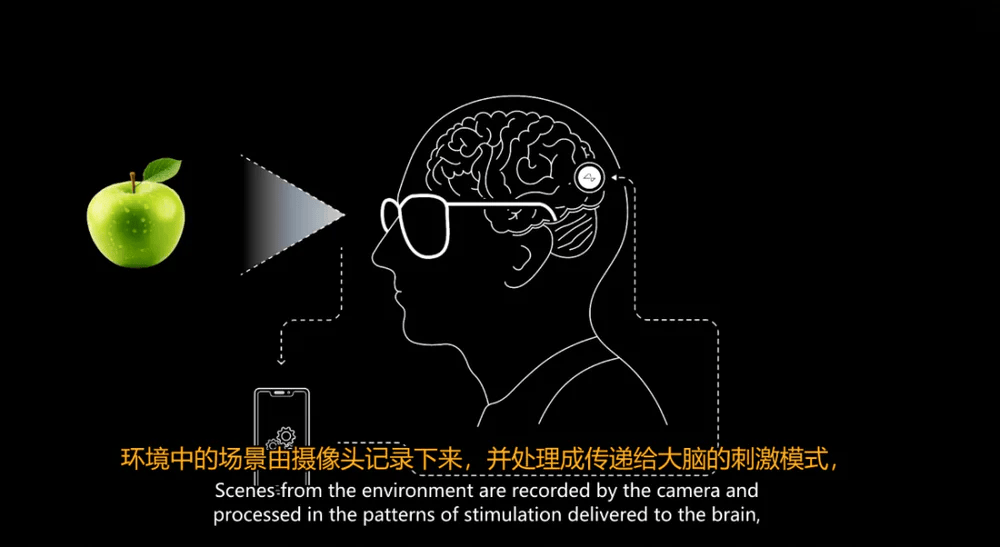

馬斯克在發布會上強調,Neuralink的首要目標是減輕人類的痛苦。然而,他的野心顯然不止于此。他描繪了一幅宏偉的藍圖:2025年,人們將能夠直接用大腦“說出”語言,擺脫口腔和手指的限制;2026年,通過植入視覺皮層,盲人將能獲得基本的導航視覺;到了2028年,全腦連接的實現將讓人類擁有前所未有的高通量輸入輸出能力,甚至可能將意識“上傳”至AI接口。

這一系列的突破,不僅僅是電子工程技術的勝利,更是生物科技、AI算法與腦能量優化深度融合的結果。腦機接口作為一個高帶寬的信息通道,將傳統人類通過說話、打字等低效的信息傳輸方式徹底顛覆。然而,隨著信息傳輸頻率的數百倍提升,神經元的代謝壓力也隨之劇增,尤其是對于已患神經系統疾病的人群來說,能量代謝成為了關鍵問題。

為了解決這一難題,AI輔助的生物科技應運而生。以NADH(煙酰胺腺嘌呤二核苷酸還原型)為例,這種核心分子在細胞能量代謝中發揮著至關重要的作用。通過AI輔助的藥物篩選系統,科學家們優化了NADH的穩定性和生物利用率,使其能夠更好地為神經系統提供所需能量。這一突破不僅為神經退行性疾病、疲勞綜合征等患者帶來了新的希望,也為腦機接口的普及奠定了堅實的基礎。

馬斯克提出,人類與AI的“意志對齊”將是一場信息平權革命。腦機接口技術的出現,使得人類能夠直接與AI進行“神經對接”,從而打破技術壁壘,讓每個人都能平等地訪問計算能力。這不僅可能重塑教育、勞動、醫療等行業格局,更為殘障人群提供了前所未有的能力補償。在這場“信息革命”中,AI扮演著至關重要的角色:它既是大腦信號的翻譯器,通過機器學習模型解碼神經元信號;又是智能交互的伙伴,最終將與人類共享意識空間。

Neuralink所展示的,不再是遙不可及的科幻夢想,而是正在逐步成為現實的技術突破。從病患的恢復、信息交流的進化到意識結構的重構,人類首次擁有了突破生物極限的機會。然而,這也引發了我們對“人是什么”、“我是誰”等深刻問題的重新思考。或許,我們終將步入“數字生物”的時代,但在此之前,我們需要一個更加清醒、充滿活力且擁有自主選擇權的大腦。

在科技飛速發展的今天,我們不僅要關注芯片與算法的創新,更要重視如NADH等高能補充科技的發展,為人類的“超級大腦”提供源源不斷的動力。只有這樣,我們才能真正擁抱與AI共生的未來。