中國航天事業近期傳來振奮人心的消息,神舟飛船順利接回航天員后,國家隨即宣布了空間站擴建計劃。這一系列動作引發了外界的廣泛關注與討論,有人不解:為何在地面問題尚多的情況下,中國還要大力投入太空探索?實際上,這背后隱藏著巨大的經濟、安全與發展潛力。

太空已成為推動經濟增長的新引擎。從日常生活中的地圖定位、天氣預報到衛星電視,無一不依賴于太空中的衛星。據統計,中國航天科技集團已將4000多項航天技術轉化為民用產品,北斗導航系統更是催生了高達5000億的產業規模。不僅如此,歐盟的一項報告預測,從2025年至2040年,太空經濟有望創造80萬億美元的財富,這相當于全球GDP的翻倍。中國的探月工程也取得了顯著成果,月球土壤中的氦-3資源,據估計足夠全人類使用一萬年,其潛在價值不可估量。

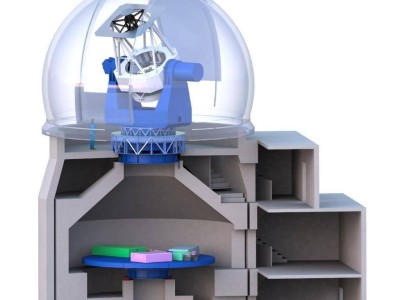

太空探索同樣關乎國家安全。歷史上,中國曾一度被排除在國際空間站之外,這促使中國下定決心自主發展航天事業。如今,中國已擁有完全國產化的天宮空間站,并實現了關鍵元器件的自主量產。更令外界矚目的是,中國衛星在軌加油技術的突破,使得衛星壽命得以翻倍,這一技術連美國都尚未掌握。中國空間站向全球開放合作,已有多個國家排隊申請加入,展現了中國在太空領域的開放與自信。

面對地球資源的日益枯竭,太空成為了人類尋找未來生存資源的新希望。中國科學家正致力于在3.6萬公里的高空建設太陽能電站,以提高發電效率,解決能源危機。同時,中國也在積極推進月球基地建設,計劃在2035年前實現月球資源的開發利用。西班牙學者指出,中國正將月球轉變為“星際加油站”,利用月球資源為深空探索提供動力。俄羅斯專家則強調,誰先開發月球,誰就將掌握下個世紀的能源霸權。

從被拒之門外到自建空間站,從仰望星空到采集月壤,中國航天事業的逆襲之路充滿了艱辛與智慧。如今,北斗衛星正守護著農田水利,月球樣品正被深入研究以破解能源密碼,而空間站實驗室則致力于培育抗癌新藥。這一切都在證明,太空探索不是燒錢的游戲,而是關乎國家生存與發展的剛需。面對美國的間諜活動和西方的質疑聲,中國航天事業正以實際行動回應:放棄星辰的文明,終將被地球所束縛。