近年來,國產燃油車在新能源車的強烈沖擊下,顯得力不從心,這背后的原因遠非電機技術強大如此簡單,而是一場深謀遠慮的“技術圍堵”。

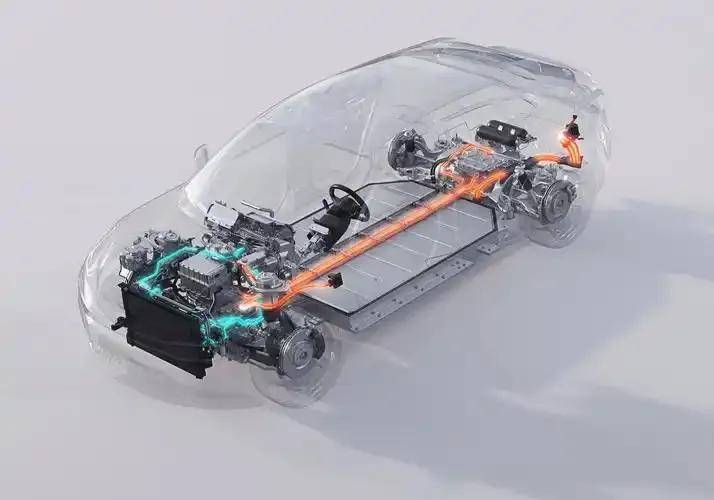

首先,專利的枷鎖讓國產燃油車在技術創新上步履維艱。發動機、變速箱等核心技術專利幾乎被德、日、美車企壟斷。特別是變速箱領域,全球絕大多數的專利掌握在外資巨頭手中,如博格華納。國產車企想要尋求突破,要么支付高昂的專利授權費用,要么冒著法律風險踏入專利雷區。相比之下,新能源車則巧妙繞開了這一障礙,增程式技術無需變速箱,電機與電池的組合讓傳統車企措手不及,仿佛是在說:“你封鎖我?我直接開辟新天地!”

其次,政策的天平也明顯傾斜于新能源車。在北上廣等城市,新能源車享受免費綠牌和稅收補貼,而燃油車則面臨搖號拍牌的高昂成本。歐盟更是計劃到2035年全面禁售燃油車,中國的雙積分政策也讓不少車企倍感壓力。與此同時,寧德時代在全球電池市場獨占鰲頭,比亞迪每天申請專利數量驚人,仿佛在說:“燃油車筑起高墻?新能源車直接將其夷為平地!”

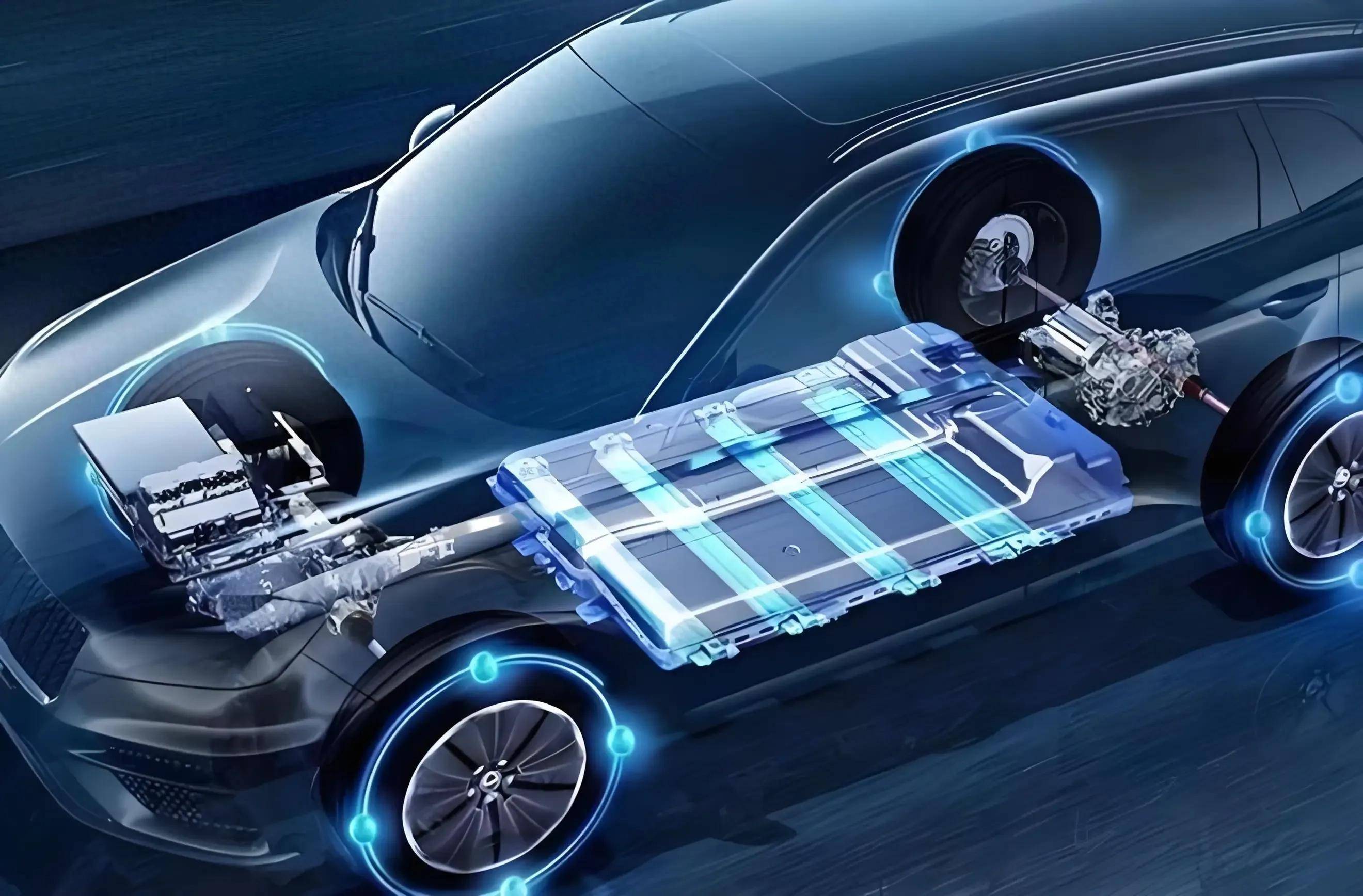

在這場技術變革中,中國智造展現出了彎道超車的實力。在燃油車時代,國產車難以匹敵BBA等百年品牌的積累。然而,在新能源時代,電池、電控、芯片等全產業鏈蓬勃發展,中國占據了全球電池產能的半壁江山。外國車企驚訝地發現:“內燃機的專利壁壘?在電機面前,這一切都不再奏效!”更令人矚目的是,國產電動車憑借800V快充技術,解決了續航焦慮,充電5分鐘即可行駛200公里,徹底擊碎了燃油車“加油快”的最后優勢。

盡管有人堅持認為油車的情懷無法用金錢衡量,但年輕人的選擇卻用錢包做出了回答。2024年,中國新能源車市場滲透率突破50%。在政策、成本、技術等多重因素的壓迫下,油車的退場并非單純敗給了技術,而是敗給了時代。油車與電車的較量,引發了社會各界的廣泛討論,你更支持哪一方?評論區里爭議不斷。