在新能源汽車行業這片風起云涌的戰場上,近年來見證了無數新勢力的崛起與隕落。一些品牌尚未起跑便已消失,而另一些即便初具規模、銷量尚可,也難以逃脫市場的殘酷篩選,威馬與哪吒便是其中的典型。然而,這股浪潮并未嚇退那些跨界而來的“門外漢”,他們紛紛涌入,渴望在新能源汽車的藍海中分得一杯羹。這些新興品牌,無一不懷揣著成為下一個理想或小米的夢想,堅信自己能夠逃脫被淘汰的命運。

面對外界的質疑,金魚汽車曾宣稱與海馬新能源存在合作關系。海馬新能源,作為海南海馬汽車在鄭州的子公司,曾有過為小鵬等品牌代工的歷史。這一消息一度讓人們對金魚汽車的真實性產生了些許信任。然而,好景不長,海馬新能源迅速發表聲明,否認與金魚汽車有任何合作,并表示將采取法律手段維護自身權益。這一反轉,讓金魚汽車的代工說法瞬間站不住腳,也讓人們對其真實意圖產生了更多懷疑。

事實上,金魚汽車的這一系列操作,更像是一場精心策劃的“圈錢”大戲。在最近的展會上,金魚汽車打出了誘人的廣告,聲稱只需1000元即可成為“一星合伙人”,1萬元則能晉升為“二星合伙人”。這種合伙人模式被標榜為“0風險”,并承諾“無條件無理由可退款”。更令人咋舌的是,每推廣一臺10萬元的新車,合伙人就能獲得數千元的傭金。這種帶有濃厚“鄉土氣息”的集資方式,讓人不禁聯想到上世紀九十年代那些層出不窮的非法集資案。

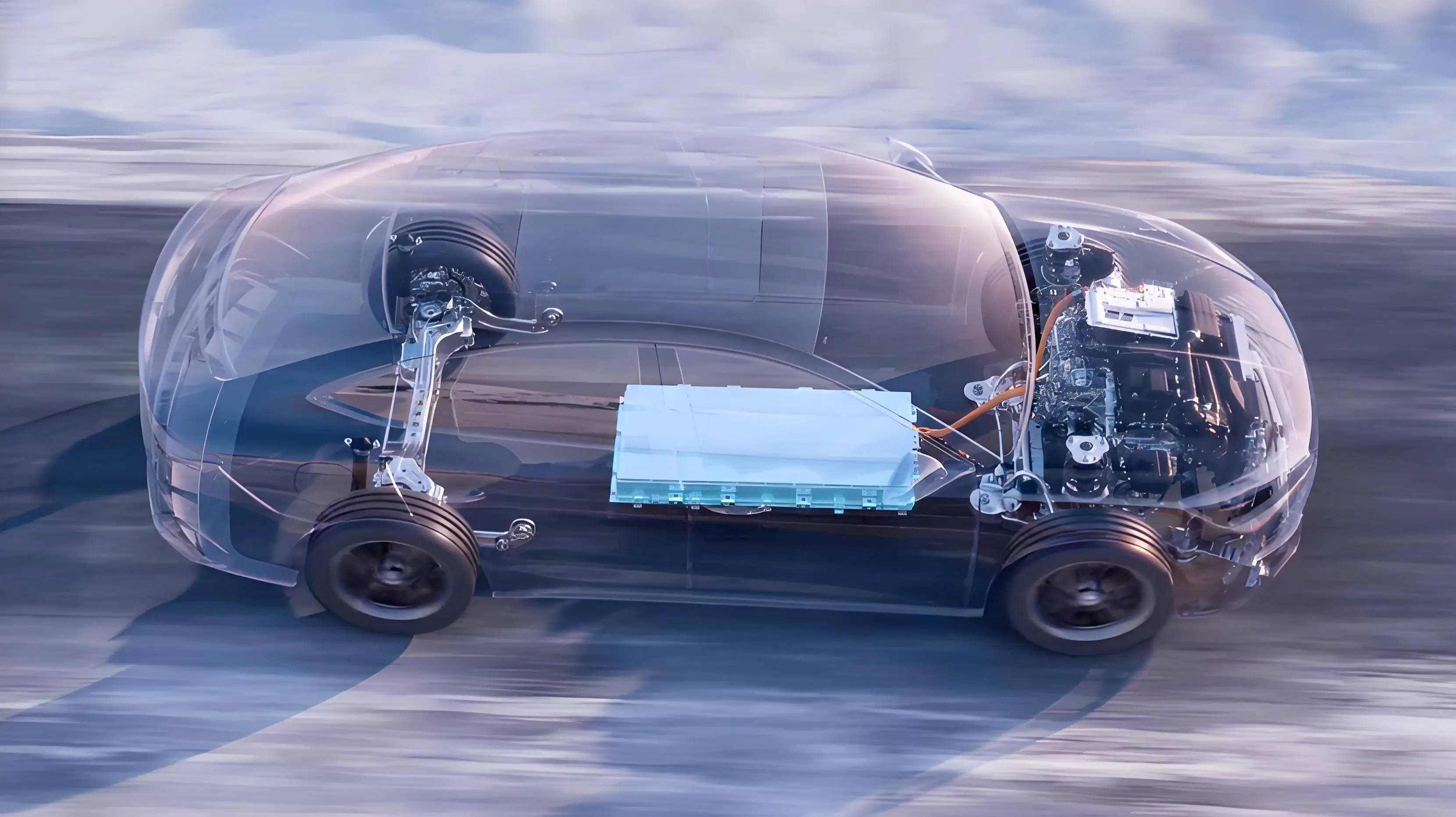

無論是造車資質、固態電池技術,還是其所謂的合伙人模式,金魚汽車的種種說辭都顯得站不住腳。固態電池技術至少在五年內難以量產,更別提出現在10萬元的車型中了。而造車資質的凍結,也讓金魚汽車無法獨立獲得相關資質。至于合伙人模式,則更像是非法集資的變種,聽起來就讓人心生疑慮。這種集資方式,即便是已經暴雷的恒大集團,恐怕也會自愧不如。

金魚汽車能否造出搭載固態電池的電動車,其可信度幾乎與“穿越回秦朝見到秦始皇”無異。在這場新能源汽車的角力中,金魚汽車的真實面目,恐怕還需要更多時間來揭露。