近日,中國工業和信息化部聯合四大部門共同揭曉了《2025年新能源汽車下鄉活動實施方案》,標志著這項歷時五年的政策行動邁入了一個全新的、更為強勁的階段。

此次活動是自2020年啟動以來規模最大、覆蓋范圍最廣的一次。不僅車型目錄大幅擴展至124款車型,而且首次引入了特斯拉等國際知名品牌,國內如比亞迪、蔚來、理想等33家車企也紛紛加入。工信部裝備工業一司負責人明確表示,活動的核心目的在于“解決鄉村地區新能源汽車消費使用的短板”以及“構建低碳環保、智能安全的鄉村居民出行體系”,這被視為中國推動鄉村振興與碳中和目標同步進行的關鍵舉措。

政策加碼的背后,是對鄉村市場巨大潛力的深刻洞察。據中國電動汽車百人會的預測,到2030年,中國農村地區的汽車千人保有量有望達到160輛,總保有量將突破7000萬輛,市場規模或可超過5000億元。

這場由政策推動與市場需求共同催生的綠色變革,正在逐步改變中國鄉村的出行格局。回望政策的發展歷程,中國汽車下鄉戰略已從燃油車時代邁入了新能源時代。2009年的汽車下鄉政策主要以燃油車補貼為主,有效促進了農村地區的汽車消費。

而2020年開始的新能源汽車下鄉則呈現出截然不同的面貌——其戰略重心已經從單純的消費刺激,轉變為產業升級與能源結構的轉型。五年來,活動覆蓋的車型從最初的60款增加到124款,參與主體也從傳統車企擴展到特斯拉、蔚來等新能源品牌,車型結構實現了從“低價低質”到“中高端主力”的飛躍。

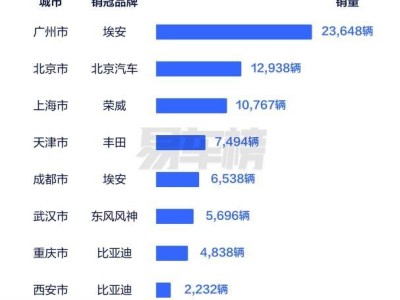

這種戰略轉向的深層邏輯在于,鄉村市場不僅是銷量增長的重要引擎,更是品牌格局重塑的關鍵戰場。誰能率先構建起覆蓋銷售、服務、補能的全鏈條網絡,誰就能在低線城市建立起競爭優勢。數據顯示,2023年農村居民家庭的汽車擁有量較2020年增長了53.8%,這種從試探到重倉的轉變,實際上是車企對市場梯度轉移的前瞻布局。

政策引導與市場需求的雙重力量持續增強。新能源汽車下鄉活動有效對接了新型城鎮化進程中的消費升級需求,既推動了充電基礎設施向縣域延伸,也促使車企開發出更適合鄉村場景的產品。

然而,新能源汽車在鄉村市場的推廣仍面臨多重挑戰。盡管政策扶持與市場需求的雙重驅動為產業發展注入了活力,但補能體系薄弱、服務網絡缺失、消費認知滯后以及金融配套不足等問題,依然制約了新能源汽車在鄉村地區的規模化普及。

其中,充電基礎設施的城鄉差距尤為突出。數據顯示,當前鄉村地區的充電樁覆蓋率不足5%,三線以下城市的純電動汽車用戶補能體驗滿意度較一二線城市低10個百分點。這種差距源于鄉村居民點的分散居住特征、復雜地形導致的建站成本高昂,以及電網承載能力不足等因素。

蔚來董事長李斌曾表示,下沉市場的補能體系建設是一個巨大的挑戰。一方面,需要加大充換電網絡的覆蓋,因為蔚來目前的大部分車輛仍在一二線城市銷售,在三四線城市,無論是知名度還是基礎設施網絡都處于劣勢,需要補齊短板。

服務網絡的不足同樣不容忽視。鄉村地區專業維修站點稀少,服務半徑普遍超過50公里,導致故障響應時間大幅延長。新能源汽車特有的電池維護需求與鄉村道路的實際工況形成了新的矛盾。

消費端的認知鴻溝與支付能力不匹配也加劇了推廣的難度。中國電動汽車百人會的調研顯示,下沉市場用戶更注重“性價比”,增換購是其主要購車形式,尤其是換購需求更大。然而,這種消費特征與當前市場供給存在錯位,符合鄉村使用場景的經濟型產品仍然不足,金融方案創新也未能充分契合農戶的收入周期特性。

面對這些系統性挑戰,政策端已經啟動了多維度的解決方案。通過縣域充換電設施補短板試點與“車路云一體化”試點的協同推進,75個試點縣的建設規模較2024年增長了12%,初步形成了充電網絡與新能源汽車推廣的良性互動。

在技術層面,“光儲充一體化”模式在鄉村場景加速落地,通過車網互動技術實現新能源汽車與電網的靈活交互,既緩解了電網壓力,又創造了綠電交易、儲能收益等增量價值。企業端,蔚來“換電縣縣通”與理想“百城繁星計劃”等戰略,正在推動補能網絡向低線城市延伸,試圖解決“建而不管”的運維難題。

整體來看,要真正激活鄉村新能源汽車市場,需要構建一個涵蓋“基礎設施-服務生態-消費引導-金融創新”的閉環體系。在基建層面,應探索“統建統營”模式,解決分散布局帶來的困局,通過峰谷電價調節提升設施利用率;服務端需建立“中心站+流動服務車”的復合網絡,降低單點運維成本;消費引導方面,要強化場景化體驗,利用縣域車展、試駕活動消除認知壁壘;金融創新則需開發定制方案,如“車電分離”租賃、農業周期貼息等。