在智能駕駛領域,一場由工信部公告引發的“正名”風暴席卷了整個行業。2025年初,一系列曾經炙手可熱的詞匯,如“高階智駕”、“智能駕駛”以及“零接管”,一夜之間被打回原形,統一更名為“組合駕駛輔助”或“輔助駕駛”。

這場變革的背后,是特斯拉與Mobileye的恩怨情仇。早在2016年,特斯拉因不滿Mobileye的黑盒交付模式,毅然決然地選擇了分手,轉身投向了英偉達的懷抱。同年10月,特斯拉發布了Autopilot 2.0和硬件模塊HW 2.0,算力高達10 TOPS,是Mobileye EyeQ3的40倍。然而,特斯拉與英偉達在軟件算法上的合作并不順利,直到次年上半年,才成功實現了Autopilot 1.0的主要功能。

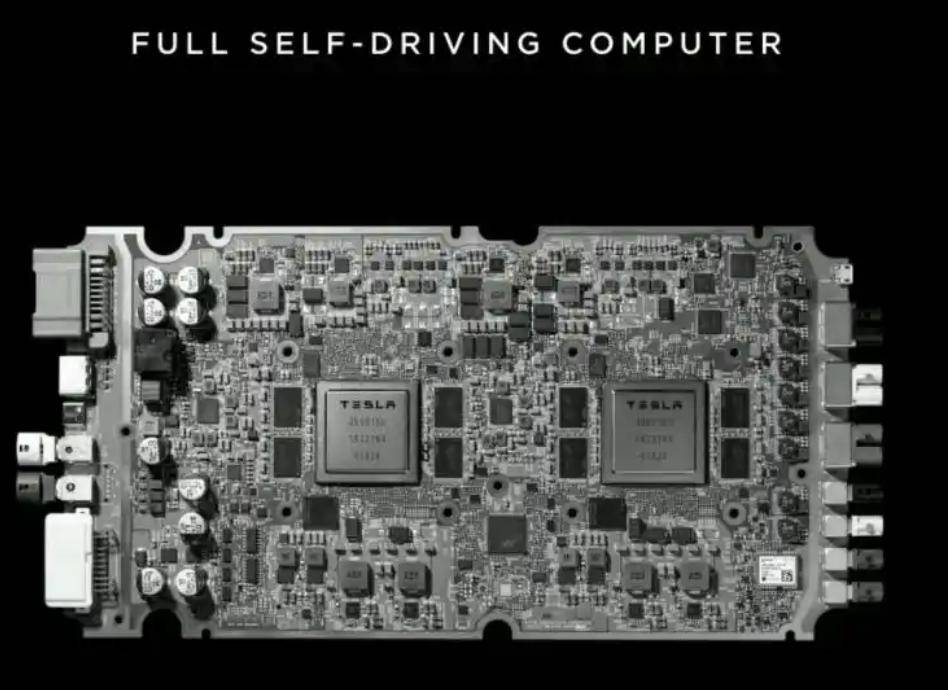

盡管英偉達為特斯拉提供了一個自由度極高的開放平臺,但馬斯克并未止步于此。特斯拉開始了智駕芯片的自研之路,并成功推出了FSD芯片,單片AI算力高達72TOPS。2019年,特斯拉又推出了FSD軟件系統和HW3.0,系統算力增長了7倍多。同時,特斯拉還招募了大批人工智能算法專家,引入了上千人的標注團隊和不斷擴容的數據中心,為自動駕駛的視覺模型訓練打下了堅實基礎。

特斯拉的這一系列舉措,不僅推動了智能駕駛技術的快速發展,還徹底塑造了如今主流的自動駕駛技術路線。特斯拉以引路人的角色,引領了整個行業向數據驅動的開發范式轉變。特斯拉的智駕系統基于算法、數據和算力三要素,通過量產車型和采集車回傳的大量駕駛場景數據和駕駛行為數據,以及仿真構造的虛擬場景數據,不斷優化軟件算法,實現了智駕的迭代升級。

特斯拉在感知算法上的迭代過程尤為引人注目。特斯拉的8個攝像頭可以采集到外部世界的2D圖像,通過感知神經網絡,構建出一個表征真實世界的3D向量空間。2021年的Tesla AI Day上,特斯拉公布了基于3D向量空間構造的HydraNet架構,實現了多個任務頭共享一個數據“軀干”的感知方案。這一方案就是外界所津津樂道的“BEV+Transformer”,其中BEV是8個攝像頭拼接而成的一個360度俯視場景圖,真實還原了周圍的環境。

而在中國,特斯拉的技術路線也引發了廣泛關注和追隨。其中,Momenta作為智能駕駛領域的佼佼者,更是以特斯拉為榜樣,篤定“數據飛輪”戰略,致力于實現量產輔助駕駛與L4自動駕駛的并行發展。Momenta的CEO曹旭東,一個以《航海王》主人公路飛為頭像的年輕人,以熱血少年的姿態,帶領Momenta邁進了自動駕駛的“偉大航路”。

Momenta從成立之初就明確了數據驅動算法、量產輔助駕駛和全無人駕駛并行的戰略。2018年,Momenta意識到量產經驗和數據規模的重要性,將戰略總結成 “一個飛輪,兩條腿”。所謂“一個飛輪”,就是打造“數據飛輪”這一高效開發模式;所謂“兩條腿”,就是智能輔助駕駛與自動駕駛Robotaxi兩個業務線相輔相成。用量產輔助駕駛產生海量數據以訓練自動駕駛算法,解決L4完全無人駕駛的長尾問題;同時再用L4的技術賦能L2量產輔助駕駛產品力的提升,形成技術迭代與數據收集的良性循環。

Momenta的智駕方案不斷迭代升級,從AD2.0到AD5.0,實現了從感知到規劃再到控制的全過程模型化整合。其中,AD5.0更是將感知與規劃整合進一個大模型,實現了端到端的智駕方案。這一方案與特斯拉的FSD V12端到端方案不謀而合,展現了中國智駕公司在技術上的深厚積累和創新能力。

如今,Momenta已經與上汽智己、比亞迪騰勢、廣汽豐田等車企合作,將智駕方案搭載到多款車型上面,實現了從高速、城市領航輔助到泊車輔助等全場景無圖智駕功能。同時,Momenta也在積極備戰Robotaxi的衛冕之戰,計劃在2025年底推出行業內Robotaxi主駕無人的運營方案,并聯手Uber進入歐洲市場。

隨著特斯拉和Momenta等公司的不斷突破和創新,智能駕駛領域正迎來一場前所未有的變革。在這場變革中,誰將最終摘取Robotaxi這顆王冠明珠,讓我們拭目以待。