在新能源汽車行業日益激烈的競爭中,補貼政策的影響成為不可忽視的關鍵因素。北京大學張維迎教授曾在2019年指出,一旦補貼消失,中國大部分新能源汽車企業將面臨生存危機。這一觀點在當前行業“混戰”的背景下顯得尤為引人深思。

近期,新能源汽車行業的競爭已從簡單的價格戰和營銷戰,升級到了涉及汽車設計、性能以及經銷體系的全方位較量。長城汽車和比亞迪的相繼事件,更是將戰火引向了汽車經銷體系,凸顯出行業內部的復雜性和不確定性。

補貼,作為推動新能源汽車行業發展的重要力量,其影響深遠且復雜。除了直接的“投資補貼”和“消費補貼”外,一系列“隱性補貼”同樣存在,如優先放寬新能源汽車相關企業上市等。這些措施在一定程度上促進了行業發展,但也可能掩蓋了潛在的問題和風險。

以江陰華新精科科技股份有限公司(簡稱華新精科)為例,該公司計劃于2025年6月6日在上交所主板上市。然而,在其IPO報告期內,公司實控人之一吳翠娣的股權轉讓引發了市場關注。吳翠娣在股權轉讓前擔任多家公司要職,且股權轉讓發生在華新精科提交上市資料之后,這一時間節點的選擇顯得頗為微妙。

吳翠娣的堅決退出不僅涉及股權轉讓,還包括辭去所有相關職務和注銷所持股份的公司。這一系列舉動引發了市場對其背后原因的猜測。有專業人士指出,吳翠娣的退出可能與華新精科在收購德誠鋼鐵過程中的某些不合規操作有關,為避免風險,公司選擇將其“除名”。

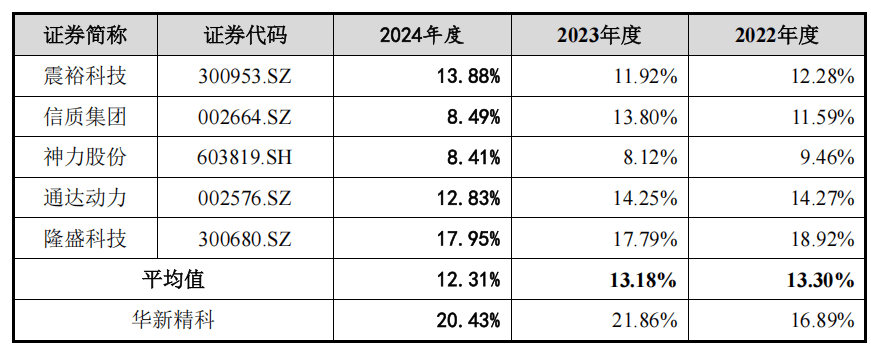

華新精科的毛利率顯著高于同行業可比公司,這也成為市場關注的焦點。公司解釋稱,這主要得益于其新能源汽車驅動電機鐵芯業務的快速發展和模內點膠技術的應用。然而,市場對其與寶馬集團等大客戶的銷售真實性表示質疑,尤其是寶馬集團拒絕接受保薦機構訪談的行為,更是加深了市場的疑慮。

更令人擔憂的是,華新精科在產能利用率僅為6成左右的情況下,仍計劃募資4.45億元進行新增產能擴建。這一決策的合理性和必要性引發了市場的廣泛討論。有分析認為,在當前新能源汽車行業競爭激烈、產能過剩風險加劇的背景下,華新精科的擴產計劃可能過于激進。

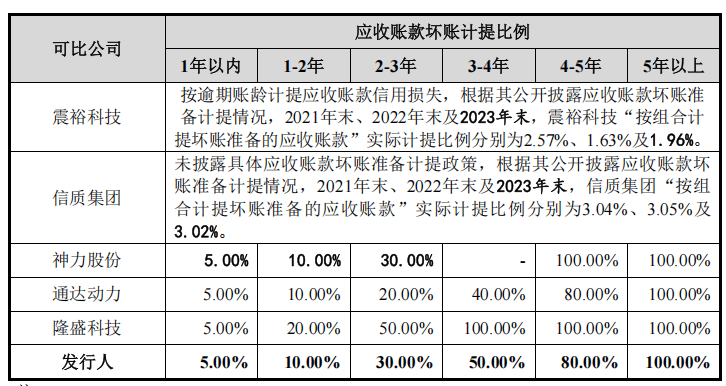

除了毛利率和產能問題外,華新精科在應收賬款和存貨計提方面的政策也引發了市場的關注。與可比公司相比,華新精科的計提比例明顯偏低,這在一定程度上增加了公司的財務風險。尤其是在應收賬款方面,大客戶比亞迪的“迪鏈”風險不容忽視,而華新精科似乎對此過于樂觀。

新能源汽車行業的補貼政策在推動行業發展的同時,也帶來了一系列復雜的問題和風險。對于政策制定者和企業管理者而言,如何在享受補貼紅利的同時,有效應對潛在風險,成為了一個亟待解決的難題。