天文學(xué)家Richard Stanton近日公布了一項(xiàng)令人費(fèi)解的宇宙觀測結(jié)果,這一發(fā)現(xiàn)挑戰(zhàn)了現(xiàn)有的天文學(xué)認(rèn)知。在一次對(duì)大熊座恒星HD 89389的例行監(jiān)測中,Stanton的望遠(yuǎn)鏡捕捉到了前所未有的光變現(xiàn)象。

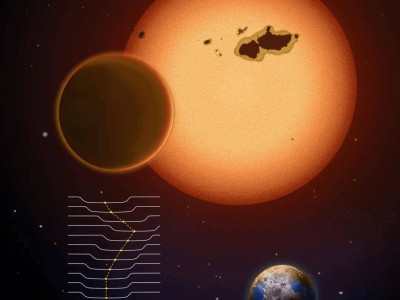

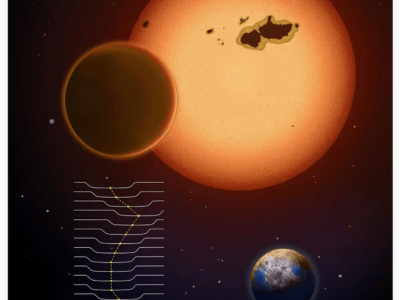

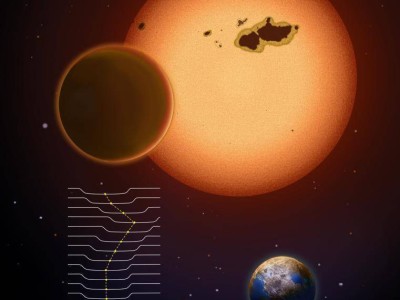

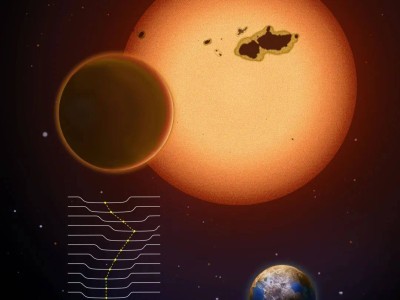

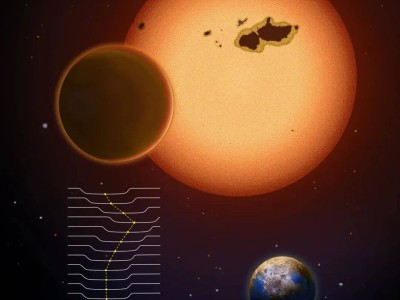

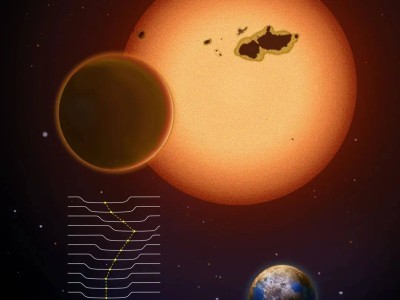

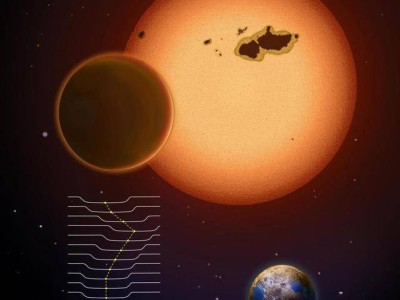

HD 89389,這顆距離地球約102光年的類太陽恒星,在短時(shí)間內(nèi)經(jīng)歷了兩次幾乎完全一致的亮度驟降。每次亮度在0.1秒內(nèi)迅速下降了25%,隨后又迅速恢復(fù),整個(gè)過程仿佛被精確控制。這種“雙閃”現(xiàn)象在長達(dá)1500小時(shí)的觀測記錄中前所未見。

更令人驚奇的是,Stanton在數(shù)據(jù)庫中回溯歷史數(shù)據(jù)時(shí),發(fā)現(xiàn)類似的光變事件曾在2019年飛馬座的HD 217014恒星上出現(xiàn),并在2025年1月再次被捕捉到,這次是在HD 12051恒星。這三顆恒星上的“雙閃”模式驚人地一致,每次閃爍的幅度、形態(tài)和時(shí)間間隔都幾乎完全相同。

Stanton調(diào)出HD 89389的光變曲線,數(shù)據(jù)顯示兩次光度下跌的間隔不足1秒,每次持續(xù)僅十分之一秒,跌幅精確鎖定在25%。這種精確且重復(fù)的“雙閃”信號(hào)在天文學(xué)上尚無先例,其罕見性與高精度形成了鮮明對(duì)比。

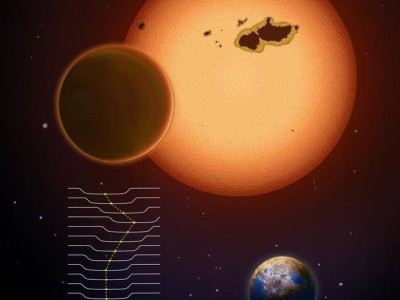

為了尋找合理解釋,科學(xué)家們排查了多種可能性。人造衛(wèi)星或太空碎片被首先排除,因?yàn)橥h(yuǎn)鏡并未捕捉到任何掠過恒星的物體軌跡。鳥類或飛機(jī)也無法解釋這種部分遮擋星光而不完全遮蔽的現(xiàn)象。系外行星凌星雖然能導(dǎo)致恒星亮度下降,但通常持續(xù)數(shù)小時(shí),而非0.1秒的瞬間。

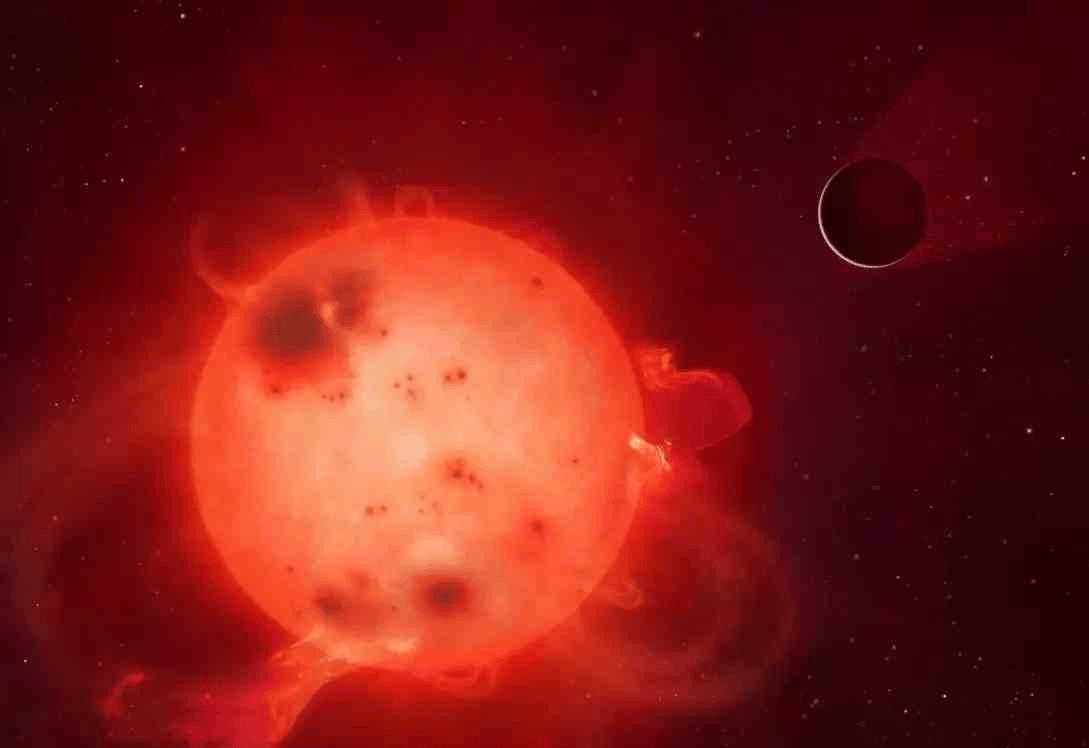

恒星自身的脈動(dòng)也無法解釋這種“數(shù)字式”雙閃,因?yàn)楹阈钦駝?dòng)導(dǎo)致的光變周期較長且幅度不一致。面對(duì)這些常規(guī)解釋的失效,科學(xué)界展開了激烈的辯論。

在發(fā)表于專業(yè)期刊的論文中,Stanton提出了一個(gè)顛覆性的猜想:這種信號(hào)可能源于太陽系內(nèi)某種高級(jí)文明的活動(dòng)。他的依據(jù)在于光度變化的極端快速性,僅0.1秒的時(shí)標(biāo)意味著遮擋體必須非常靠近地球,否則信號(hào)延遲效應(yīng)將顯著拉長光變過程。

如果將“雙閃”解釋為巨型結(jié)構(gòu)(如戴森云)的定向操作,那么這種結(jié)構(gòu)不僅尺度驚人(假設(shè)位于海王星軌道,直徑需達(dá)百萬公里級(jí)),而且能量控制也達(dá)到了極致,兩次閃光能量差需控制在萬億分之一內(nèi)。

然而,自然現(xiàn)象的可能性也并未被完全排除。引力透鏡效應(yīng)雖然能短暫彎曲星光,但通常導(dǎo)致亮度上升而非下降,且難以解釋雙峰的一致性。白矮星脈沖輻射和褐矮星熱離解等自然現(xiàn)象也無法產(chǎn)生毫秒級(jí)的信號(hào)。

宇宙中曾出現(xiàn)多次引發(fā)地外文明聯(lián)想的閃光事件,但最終多被自然機(jī)制所解釋。然而,“雙閃”的獨(dú)特性在于其雙脈沖的嚴(yán)格對(duì)稱性及跨星系的重復(fù)出現(xiàn),這暗示背后可能有普適性機(jī)制在起作用。

為了破解這一謎團(tuán),2024年升空的“天關(guān)”衛(wèi)星正發(fā)揮著重要作用。該衛(wèi)星專精捕捉X射線暫現(xiàn)源,具備毫秒級(jí)響應(yīng)、全波段監(jiān)測和深度巡天能力,每日掃描85%的天區(qū),為建立閃光事件數(shù)據(jù)庫提供了有力工具。

無論“雙閃”最終被證實(shí)為外星技術(shù)的痕跡,還是某種未知自然現(xiàn)象的體現(xiàn),其科學(xué)價(jià)值都是不容忽視的。正如歷史上每一次異常信號(hào)的解析都在重塑人類的天文圖景,這次“雙閃”事件也可能成為揭開宇宙奧秘的關(guān)鍵線索。