近日,比亞迪宣布對其全系新能源汽車實施大幅度降價策略,此舉在汽車行業內掀起了軒然大波。

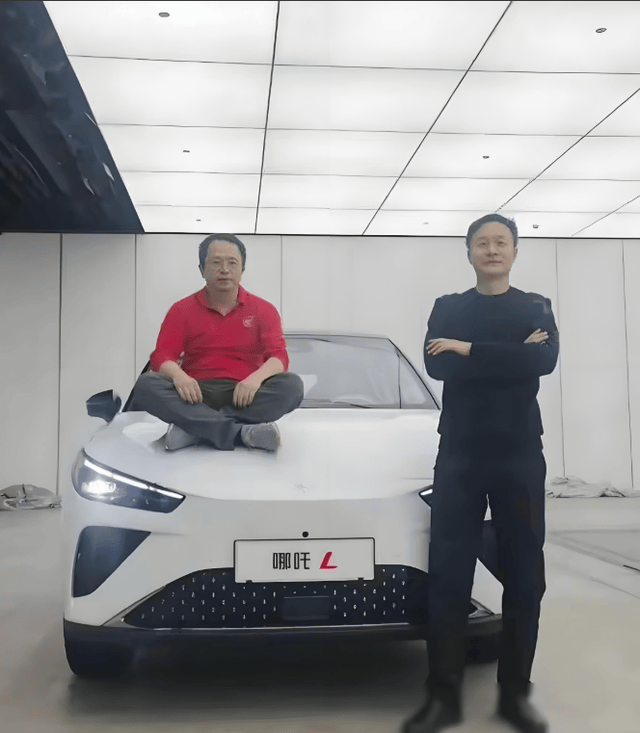

新能源汽車市場如今正處于關鍵的轉折點。一些依靠PPT宣傳的公司,如樂視、恒大,以及近期的高合、眾泰等,正逐步退出市場。哪吒汽車等昔日新勢力品牌的發展現狀也引發了廣泛關注,其市場地位似乎不再穩固。

市場競爭愈發激烈,那些缺乏競爭力的企業將成為下一步的淘汰對象。汽車行業遵循規模效益原則,若生產量無法達到臨界點,企業將面臨生存危機。在工業化與信息化時代,規模始終是攤薄初期成本、獲取邊際效用的關鍵。

當前,新能源汽車市場上品牌與型號繁多,亟需更快速、更深入的整合。市場整合的滯后將導致更多消費者面臨售后無保障、車輛殘值歸零的風險。因此,對友商的仁慈實際上是對消費者的殘忍,市場需要更猛烈的淘汰賽。

比亞迪的降價行為雖引人注目,但根據財報數據,其每輛車仍能賺取可觀的利潤。與此同時,零跑汽車憑借“低價高配”策略,在5月份實現了45067臺的交付量,同比增長超148%,連續三個月位列新勢力銷量榜首。然而,這一成績的背后是平均每輛車1500元的虧損,2024年度公司歸母凈利潤虧損28.2億元,2025年第一季度也已凈虧損1.3億元。

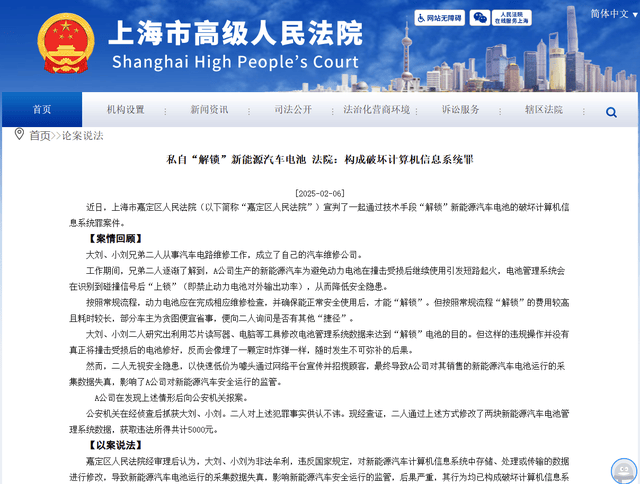

這些以量取勝的車企究竟在謀求什么?答案是汽車后市場。據中國汽車維修行業協會統計,我國現有燃油汽車維修保養相關企業約40萬家,而新能源汽車維修企業僅有2至3萬家。新能源汽車的維修生態由品牌直營或授權的售后服務主導,外部修理廠占比較小。電動車的技術變革使得傳統燃油車時代的維修經驗和規則不再適用,軟件問題成為維修難點。

因此,具備技術能力和資金實力的新能源車企選擇放棄眼前的銷售利潤,通過降價策略搶占市場份額,擴大用戶基礎。畢竟,消費者一旦選擇了某個品牌,在短期內就不太可能再選擇其他品牌。這一策略符合科技企業的一貫法則,無論是計算機、手機、電視機還是空調等行業,都遵循著相似的邏輯。

然而,在行業內部,有一股聲音呼吁權力介入市場,這違背了市場經濟的自由原則。權力一旦失去約束,其影響將難以預測和控制。