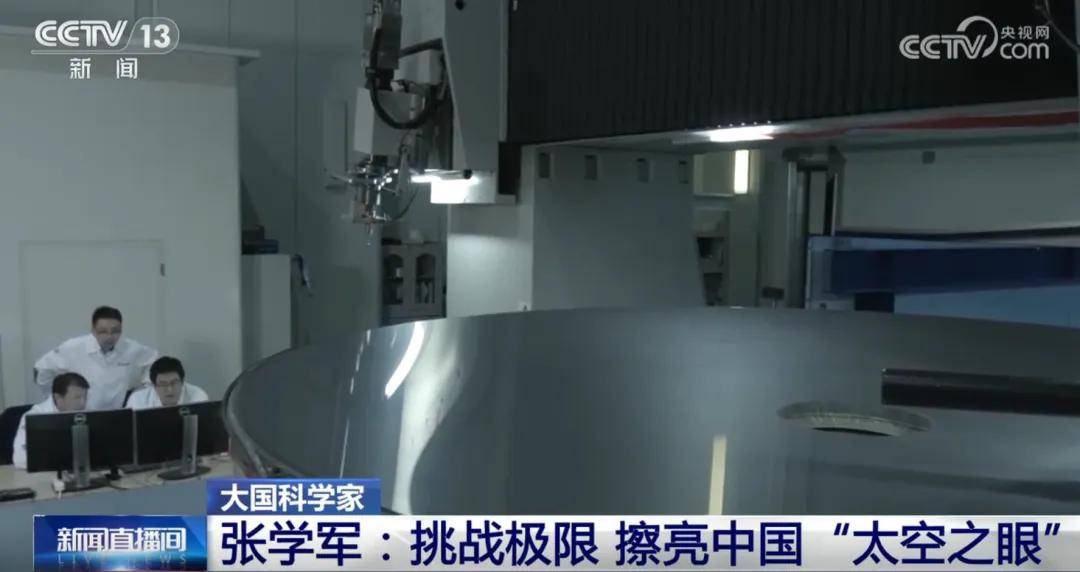

近期,一則令人振奮的消息自央視傳出,關于中國“太空之眼”的進展被詳盡報道。報道中提及的這一國之重器,正是眾人翹首以待的“巡天望遠鏡”,它被譽為空間站的鋒利“利刃”。

此次消息的公布,無疑給公眾打了一劑強心針。文中透露的關于“太空之眼”的細微之處,無不彰顯著其強大的實力。這背后,是中國科研團隊不懈的努力與突破。

提及“太空之眼”,不得不提其發射的延期。這并非意味著項目的停滯,而是為了追求更完美的航天器,進行全面的技術升級。正如美國“第六代”戰機尚未面世便面臨被超越的風險,中國科研團隊深知,唯有精益求精,方能立于不敗之地。

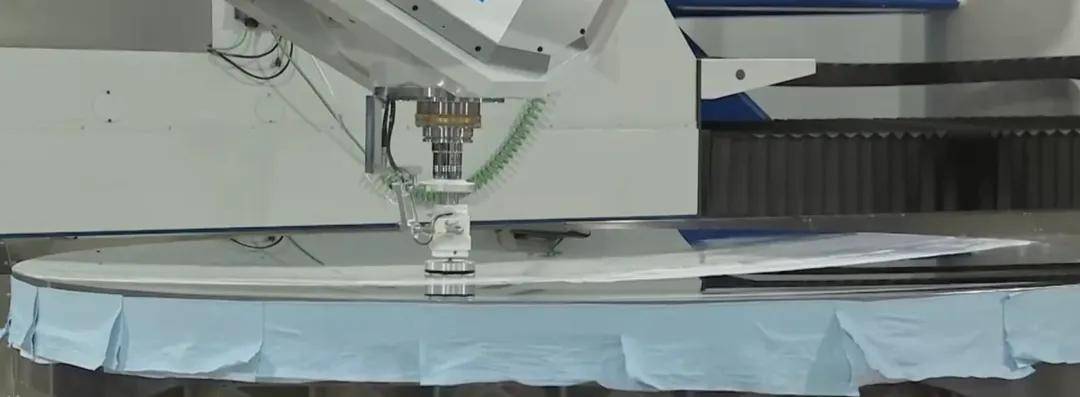

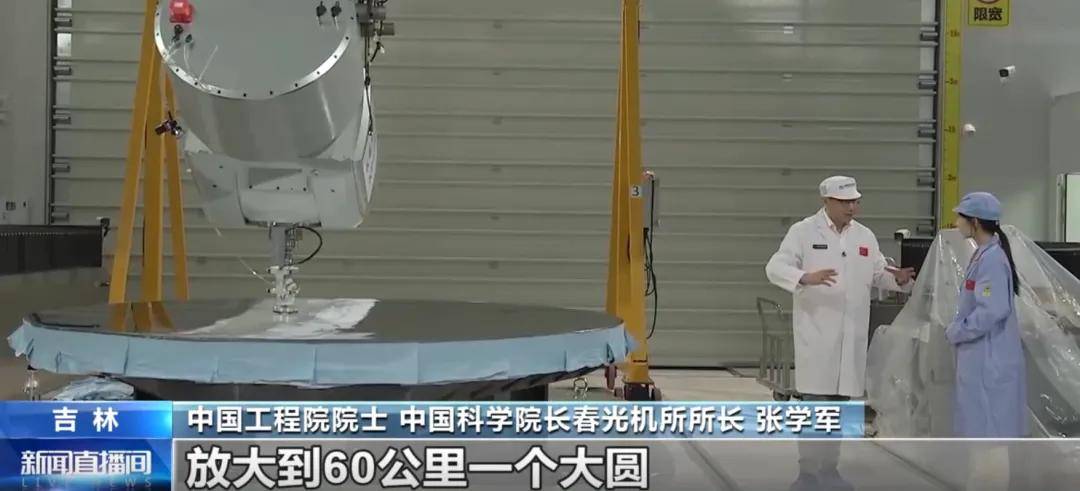

“太空之眼”的核心——主反射鏡,直徑達到了驚人的2米。這一成就的背后,是中國科研團隊從零開始的艱辛探索。面對美國8米玻璃材料反射鏡的技術優勢,以及全面的技術封鎖,中國團隊并未退縮,反而激發了更強烈的斗志。

在長達7年的研發過程中,團隊經歷了無數次的失敗與挫折。大口徑高精度碳化硅非球面反射鏡集成制造系統的研發之路,充滿了艱辛與挑戰。然而,正是這份堅持與毅力,讓中國團隊最終突破了關鍵技術,成功研制出2米、2.4米、3米單體碳化硅反射鏡。

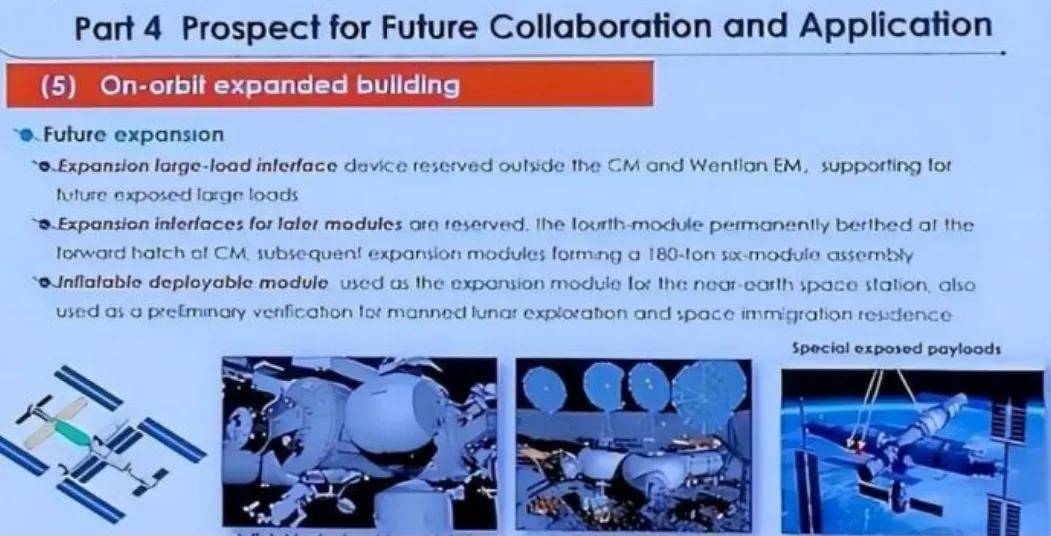

如今,“太空之眼”已初具雛形,預計將于2027年發射升空。這一時間節點的臨近,標志著中國航天領域又將迎來一項重大成就。而長征五號B火箭的準備,也預示著中國空間站的擴展計劃正在穩步推進。巡天望遠鏡作為空間站的重要擴展部分,將為中國乃至全球的航天研究提供強有力的支持。

中國空間站的未來規劃遠不止于此。三艙位變六艙位的宏偉藍圖,以及全面推動的國際合作,將使中國空間站成為真正的國際空間站。未來,這里將有來自世界各地的航天員和項目,共同探索宇宙的奧秘。

中國空間站的國際化發展模式,不僅展現了中國航天的開放與包容,更為全球航天研究提供了廣闊的平臺。這一變革性的發展,無疑將推動人類航天事業的進步,共同書寫宇宙探索的新篇章。