近期,汽車市場迎來了一場前所未有的價格風暴,一款擁有5米車長和近3米軸距的C級旗艦轎車,竟然以二手奧迪A4L的價格震撼入市,這一舉動瞬間打破了車市的價格平衡。

某自主品牌C級車以驚人的11.58萬元起售價,迅速撕開市場缺口,其頂配車型價格也僅為15萬余元。與此同時,另一品牌的新車更是打出了“對標百萬級體驗”的口號,預售價格卻僅從23.99萬元起。新車市場上,“史上最低價”、“越級競爭”等詞匯頻繁出現,一場無聲的價格較量正在激烈上演。

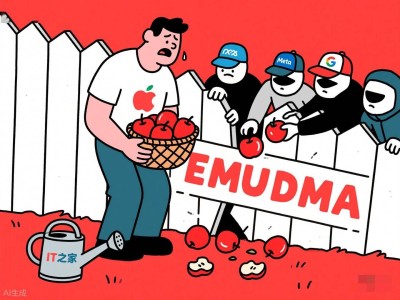

這場定價大戰,究竟是自主品牌重塑市場格局的突破之舉,還是價格戰升級的新篇章?觀察人士對此看法不一。一些人看到了舊秩序崩潰中孕育的新希望,認為合資車企長期構建的定價體系已岌岌可危;而另一些人則嗅到了危機的味道,擔心這種非理性的定價策略會進一步擾亂整個汽車市場的秩序。

價格戰的硝煙已四處彌漫,定價的天平明顯傾斜。全國工商聯汽車經銷商商會前副會長、新能源汽車委員會會長李金勇分析指出,規模企業在市場競爭中具有天然的成本優勢,因此,同樣是A級車,天平往往向規模企業傾斜。一些車企為了降價,但又缺乏成本優勢,于是采取用B級車與規模車企的A級車競爭的策略。

李金勇形象地比喻,這就像田忌賽馬,用上等馬對陣對手的中等馬,以中等馬對抗對手的下等馬,才能在三場較量中取得勝利。他認為,這本質上就是價格戰的深化,從“卷價格”到“卷配置”,再到現在的“卷車型”。所謂“卷車型”,即以相同價格提供更大尺寸、更高配置的車型,以此在競爭中脫穎而出。

當前,所有車企都面臨著定價的嚴峻挑戰。深藍汽車CEO鄧承浩曾預測,2025年的價格戰將更加白熱化,這無疑給車企的定價策略帶來了巨大壓力。在價格戰的大環境下,車企既要確保產品有足夠的吸引力以搶占市場份額,又要維持必要的利潤空間,定價稍有不慎,就可能陷入被動。

汽車渠道專家安陽介紹,2020年以前,市場以傳統燃油車為主,車企通常參考同級別熱銷車型來定價。然而,自2020年以來,新能源汽車蓬勃發展,車型尺寸更大、配置和性價比更高,傳統的定價策略被徹底顛覆,普遍采取降級打市場的策略。

近年來,合資品牌推出的新能源車型市場表現搶眼。以廣汽豐田鉑智3X、東風日產N7為例,這些車型憑借務實的定價策略,在12萬至15萬元的價格區間內取得了可觀的銷量。然而,從成本角度看,傳統合資品牌在這個價格區間銷售新能源車型,幾乎難以實現盈利。

安陽直言不諱地指出,車企不能再沿用傳統的定價策略,即成本加上15%或12%的毛利,再給予經銷商7至8個點的利潤,廠家最終凈賺5個點。在激烈的市場競爭下,車企被迫不考慮利潤,而是根據同類型熱銷車型的定價來制定自己的價格,即使成本高于售價,也要保持競爭力。有些車型甚至不是為了盈利,而是為了品牌曝光。

新車定價策略的變化,既是市場“內卷”下車企的無奈選擇,也是車價“去水分”的過程。安陽分析,燃油車時代,賣方占據市場主導地位,車企敢于定高價,并在競爭中頻繁降價促銷。許多合資品牌甚至在新車上市短短數月內就開始降價。

然而,新能源汽車時代,市場競爭加劇,車企陷入價格戰泥潭,過度的價格競爭導致營銷預算枯竭,車企逐漸意識到無底線降價難以為繼。因此,上汽通用別克率先推出“一口價”模式,隨后眾多品牌紛紛效仿。這種策略轉變,直接擠掉了價格水分,使得汽車品牌的定價越來越低。

在這種思路下,車企推出新車型時,潛在競爭對手已不再是同級別車型,而可能是上一級別或下一級別的車型。消費者的購車目標也不再局限于某一級別,只要預算允許,任何級別的車型都可考慮。可以說,消費者真正得到了實惠。

當然,對于不同車企而言,降級對標的感受也各不相同。安陽建議,為扭轉新能源車型銷售不利的局面,合資及傳統品牌可考慮采用“微虧定價”策略,以低于成本的價格切入市場,重塑消費者對其新能源產品的認知,吸引用戶購買并形成口碑傳播,從而提高品牌在新能源領域的市場滲透率。

而以吉利銀河、比亞迪、長安深藍為代表的自主品牌,憑借顯著的成本優勢,在定價策略上更加靈活。相較于合資品牌,它們在整車研發、生產制造及供應鏈管理等環節的成本控制更為出色,即使以極具競爭力的價格銷售產品,仍能保持一定的利潤空間。

業內人士認為,當前車企的競爭理念存在問題,容易陷入低價競爭的漩渦,難以通過合理定價實現“優質優價”,長期來看,不利于企業的健康發展和行業的良性循環。然而,李金勇認為,降級對標的思路是正確的,尤其是弱勢品牌,只有通過這種方式才能在競爭中獲得一席之地。只有形成規模,才能擁有成本優勢,未來才可能實現品牌溢價。