近期,電動汽車市場的競爭格局再度激化,銷量數據的波動引發了行業巨頭的迅速反應。一家長期占據領先地位的電車制造商,面對銷量環比下滑的嚴峻形勢,毅然決定發起新一輪的價格攻勢,以期通過降價策略穩住市場份額。緊隨其后,另一家電車巨頭也不甘示弱,采取了更為激進的價格策略,將電車價格推向了新的低點,一場沒有硝煙的價格戰悄然拉開序幕。

值得注意的是,在這場激烈的競爭中,一位曾經的“后來者”異軍突起,從幾年前的電車市場邊緣,迅速成長為國內電車市場的亞軍。這家企業憑借其敏銳的市場洞察力和快速的市場反應能力,在電車市場飛速增長的背景下,實現了銷量的跨越式增長。數據顯示,其電車銷量從2024年僅為行業領頭羊的五分之一,到今年4月已逼近三分之一,增長勢頭強勁。

然而,這樣的增長態勢也讓行業領頭羊感受到了前所未有的壓力。去年,該企業的熱銷車型還穩坐國內汽車市場單款車型銷量榜首,但近期周銷量數據卻顯示,這一位置已被亞軍企業的車型所取代。這一變化無疑加劇了領頭羊的危機感,迫使其不得不再次祭出價格戰這一殺手锏,以捍衛自己的市場地位。

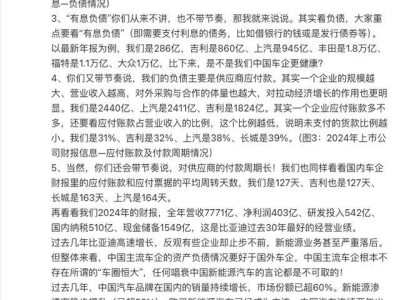

兩大電車巨頭之間的針鋒相對,不僅體現在價格上,更體現在各自的競爭優勢上。領頭羊企業憑借其垂直整合能力和自有電池業務,在成本控制上占據先機;而亞軍企業則依托其在燃油車市場的強大地位,以及整體銷量的領先地位,與領頭羊形成了直接的競爭態勢。兩家企業各自為戰,卻又相互依存,共同推動著國內汽車市場的變革。

回顧過去,電車市場的價格戰曾讓眾多強勢企業脫穎而出,同時也讓一些實力較弱的競爭對手陷入困境。如今,隨著價格戰的愈演愈烈,一些電車企業已經陷入了虧損的泥潭,面臨著生死存亡的考驗。而在這場競爭中,外資車企也未能幸免,其市場份額不斷被擠壓,一些曾經風光無限的外資品牌如今已黯然失色。

以大眾汽車為例,短短三年內,其在國內市場的排名就從第一名跌至第三名,面對電車市場的激烈競爭,大眾似乎仍然找不到有效的應對策略。這一現狀不僅讓外資車企感到緊張,也讓整個汽車行業重新審視了未來的競爭格局和發展趨勢。

在這場沒有硝煙的戰爭中,每一個參與者都在為了生存和發展而奮力拼搏。無論是行業領頭羊還是后來居上的亞軍企業,都在這場競爭中展現出了強大的實力和決心。而未來,隨著電動汽車市場的不斷發展和完善,這場競爭還將持續升級,為整個汽車行業帶來更多的挑戰和機遇。