在探索人類如何感知時間的奧秘時,科學家們往往從外部世界的規律運動中尋找答案,如時鐘的滴答聲或日夜的交替。然而,是否存在一種人腦內部的時間表征機制?這不僅是神經科學領域的一個核心問題,也是理解人類與人工智能差異的關鍵。

法國地中海神經生物學研究所的研究主任大衛·羅比(David Robbe)提出了一種與眾不同的觀點。他認為,人類對時間的感知并非依賴于所謂的“腦內時鐘”,而是通過我們與周圍世界(包括內心世界)的互動以及我們的行為產生的。這一觀點基于他的嚙齒動物行為實驗,并深受法國哲學家亨利·柏格森(Henri Bergson)思想的影響。

羅比的研究集中在大腦基底神經節的神經環路及其在運動控制和行為中的作用。他指出,紋狀體在優化運動“活力”以適應環境和動機狀態方面發揮著關鍵作用。然而,在探討時間感知時,羅比發現,動物并非通過內部時鐘來測量時間,而是通過發展出一套刻板的運動序列來完成時間估計任務。

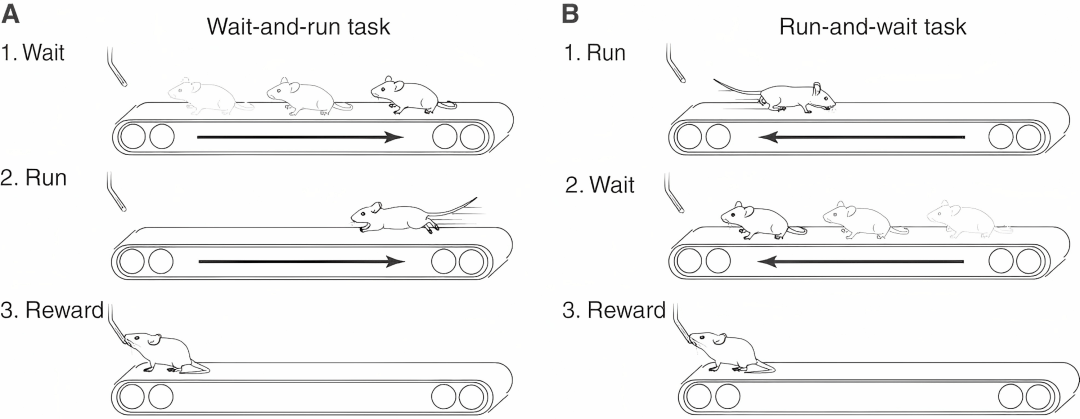

在羅比設計的一項實驗中,大鼠需要在跑步機上奔跑,并在七秒內到達獎勵區以獲得糖水獎勵。實驗中跑步機的速度是變化的,以考察大鼠的估時能力。然而,羅比發現,大鼠并非通過內部時鐘來計時,而是通過形成一套刻板的運動序列來完成任務。起初,大鼠會跑得太快而早到,受到懲罰后,它們會調整策略,多跑一會兒以晚于七秒到達獎勵區。經過多次嘗試后,大鼠形成了一種意識:要獲得獎勵,它們需要先跑到裝置的后墻處。

羅比認為,這一發現與柏格森提出的“綿延”(durée)概念高度吻合。柏格森認為,我們誤解了時間,因為我們沒有真正地去體驗它,而是將其空間化了。羅比的大鼠實驗正是這一觀點的生動體現:大鼠通過空間化的程序來掌握估時任務,即將時間空間化了。

柏格森的“綿延”概念強調,時間的體驗是連續的、不可分割的流動。每一個時刻都在創造新的、異質的事物,因此它是獨特的、無法重復的。羅比指出,這種對時間的體驗方式與人工智能截然不同。人工智能中的時間是一系列離散的事件,而人類的時間體驗則是一種積極的、不斷變化的流動過程。

在探討自由意志與時間的關系時,羅比也引用了柏格森的觀點。柏格森認為,自由意志問題本身是被機械論方法錯誤框定的偽問題。一旦理解了“綿延”,自由意志的問題就會消失。因為在我們生命中的每一個時刻,我們都在創造自己,不受任何東西的束縛。

羅比還強調了科學與人文結合的重要性。他認為,科學描述永遠滯后于真實的生命體驗,機械性的東西無法完全還原生命的流動性和創造性。因此,我們需要從文學、藝術等人文領域汲取靈感,以更全面地理解現實。

羅比的研究不僅挑戰了傳統的時間感知理論,也為神經科學與哲學的交叉融合提供了新的視角。他希望通過跨領域的交流,推動科學研究的深入發展,并為我們理解人類自身提供新的啟示。

在談到未來研究方向時,羅比表示,他將繼續探索大腦如何處理和感知時間,并嘗試將柏格森的思想更多地融入神經科學研究中。他相信,通過跨學科的合作與交流,我們能夠更深入地理解人類的認知和行為機制。