中國科學技術大學的一項突破性研究成果近日引起了國際天文學界的廣泛關注。該校王慧元教授帶領的研究團隊,在深入觀測中意外揭露了彌散矮星系前所未有的成團現象,這一發現直接證實了長久以來宇宙學中一個神秘而重要的假設——“暗物質暈集聚偏置”。相關研究成果已正式發表于《自然》雜志。

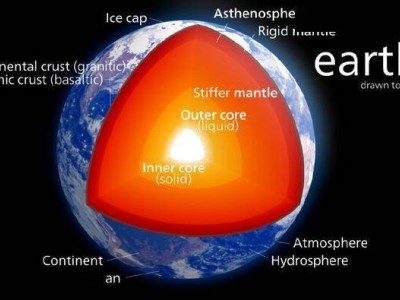

暗物質,這一難以捉摸卻又無處不在的神秘存在,一直是宇宙學研究的核心議題。它雖不可見,卻通過引力作用深刻地影響著宇宙的結構與星系的演化。暗物質粒子在引力的牽引下聚集,形成所謂的暗物質暈,星系便是在這些暗暈的引力作用下誕生并成長。而暗暈在宇宙中的分布并非均勻,它們往往傾向于“抱團”出現,這便是“暗暈集聚偏置”現象。

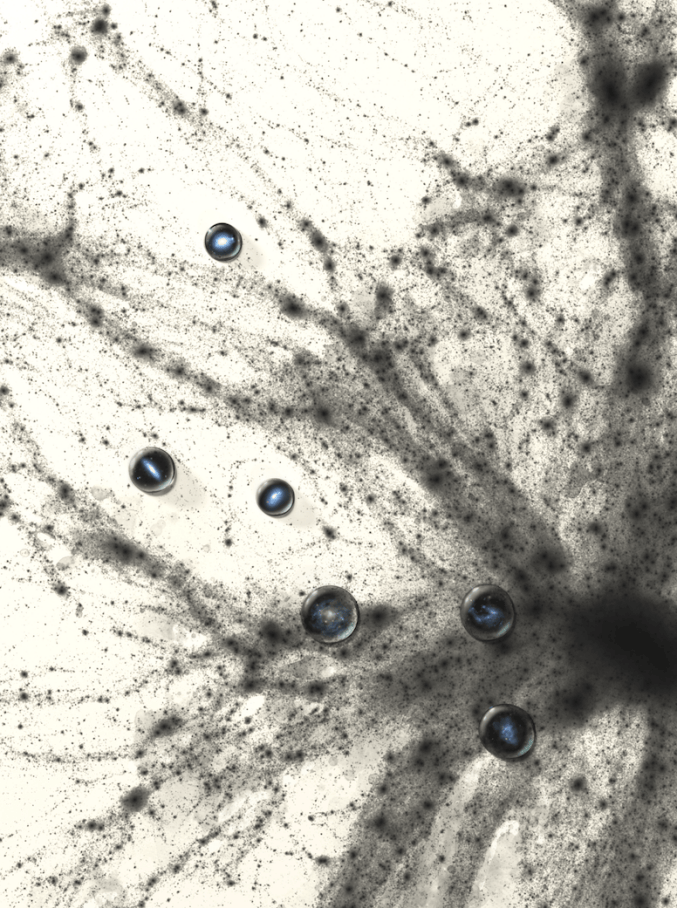

在斯隆數字巡天項目(SDSS)提供的光學數據中,王慧元團隊發現了令人驚訝的現象:與以往認知中大質量星系更傾向聚集不同,此次觀測到的彌散矮星系卻展現出強烈的成團趨勢,而致密矮星系則相對孤立。這一發現與以往基于大質量星系樣本得出的結論大相徑庭,激發了研究團隊深入探究的興趣。

盡管宇宙結構形成理論早已預言了“暗暈集聚偏置”的存在,但此前一直缺乏確鑿的觀測證據來支持這一理論。王慧元團隊的發現,無疑為這一理論提供了強有力的實證支持,填補了觀測領域的空白。此次觀測結果的高置信度,使得“暗暈集聚偏置”現象不再僅僅是理論上的推測,而是成為了宇宙學研究中一個不可忽視的重要事實。

在進一步探索中,研究團隊發現,現有的標準冷暗物質模型(CDM)在解釋這一新發現時遇到了困難。他們嘗試了多種星系形成的物理機制,但均未能有效解釋彌散矮星系的成團現象。然而,一種考慮暗物質自相互作用的替代模型(SIDM)卻展現出了獨特的優勢。SIDM模型不僅能夠很好地解釋暗暈的“年齡”與星系密度之間的關聯,還為理解矮星系的形成機制及其在大尺度上的成團分布提供了新的視角。

王慧元教授表示,此次研究不僅挑戰了現有的星系形成模型,更為理解暗物質的本質提供了新的線索。這一發現無疑為我們揭開暗物質的神秘面紗邁出了重要的一步,也為未來的宇宙學研究開辟了新的方向。