近期,關(guān)于鼓勵大力發(fā)展燃油車的消息引發(fā)了廣泛討論。這一立場看似與近年來新能源汽車的蓬勃發(fā)展趨勢相悖,實則背后蘊(yùn)含著更為復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)邏輯和市場考量。

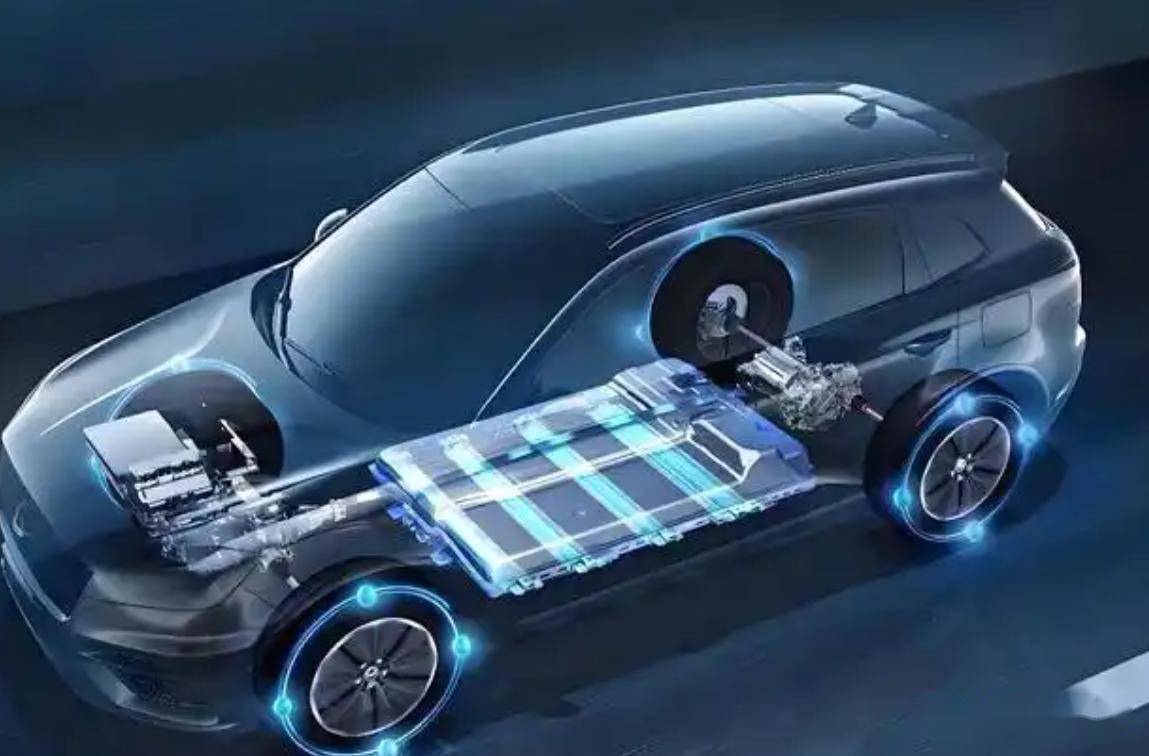

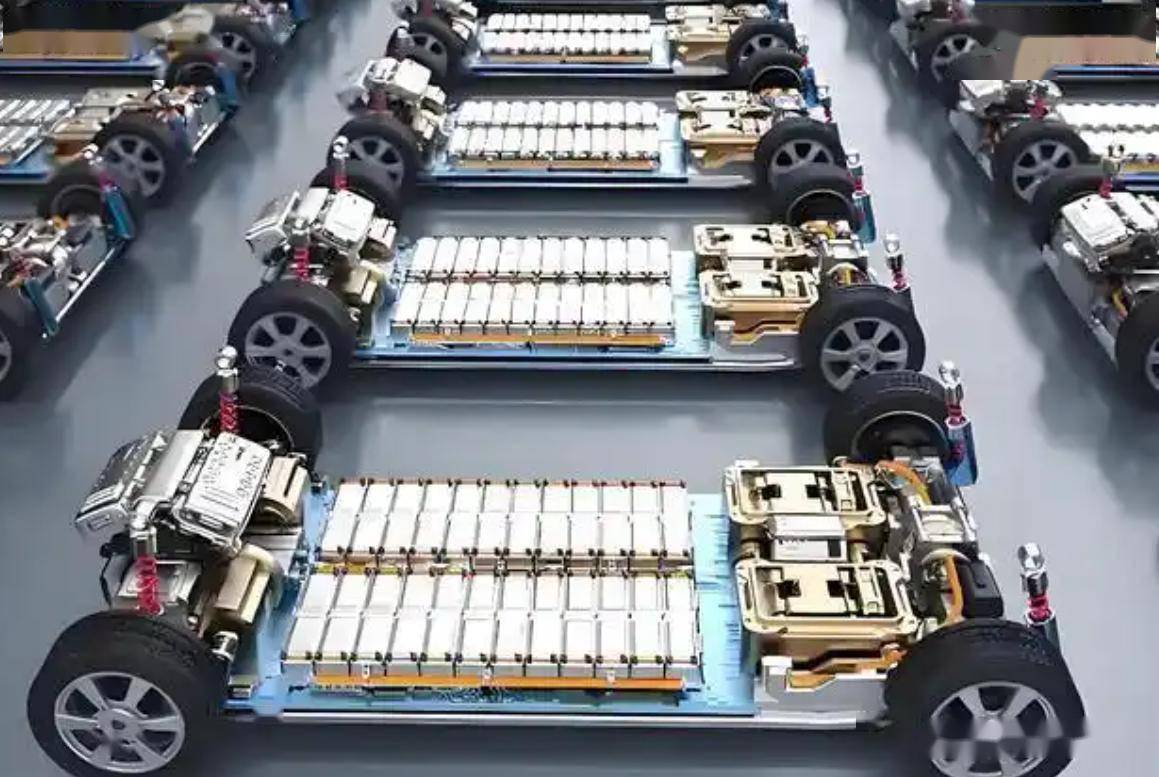

事實上,盡管新能源汽車在政策扶持、市場宣傳和資本注入下迅速崛起,但燃油車并未因此退出歷史舞臺。特別是在三四線城市及以下地區(qū),由于電動車基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善,燃油車依然是消費者出行的主要選擇。冬季續(xù)航縮水和電池性能下降等問題,也讓電動車在長途旅行和惡劣天氣條件下顯得力不從心。

燃油車在舒適性、耐用性和保值率方面的優(yōu)勢依然明顯。一些燃油車品牌的座椅設(shè)計得到了消費者的廣泛贊譽(yù),其舒適體驗甚至成為購車的關(guān)鍵因素之一。這些細(xì)節(jié)上的用心,正是燃油車品牌在傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力的體現(xiàn)。

在國際市場上,燃油車同樣展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。日本車企在穩(wěn)住燃油車陣地方面不遺余力,而德國也開始放緩電動化節(jié)奏。這些車企深知,純電路線并非一蹴而就,需要逐步推進(jìn)。在中國市場,由于城市層次和用戶需求的多樣性,電動車和燃油車各有其生存空間。

政策的回調(diào)并非倒退,而是對市場現(xiàn)實的清醒認(rèn)識。鼓勵大力發(fā)展燃油車,并非否定新能源汽車的未來,而是強(qiáng)調(diào)在轉(zhuǎn)型過程中要保持務(wù)實態(tài)度。燃油車技術(shù)也在不斷創(chuàng)新,油耗降低、排放減少,展現(xiàn)出強(qiáng)大的生命力。

這一風(fēng)向變化背后,是產(chǎn)業(yè)鏈的再梳理和資源配置的再優(yōu)化。企業(yè)需要穩(wěn)住傳統(tǒng)優(yōu)勢,同時積極探索新技術(shù),找到適合自己的發(fā)展路徑。市場的選擇權(quán)始終掌握在消費者手中,而真正的競爭力來自于產(chǎn)品的細(xì)節(jié)和用戶體驗。

例如,一些燃油車品牌通過精心調(diào)校座椅等細(xì)節(jié),提升了用戶的乘坐體驗。這種從用戶需求出發(fā)的創(chuàng)新,正是燃油車在新能源浪潮中保持競爭力的關(guān)鍵。消費者對于產(chǎn)品的選擇,往往基于最直觀的感受和體驗,而非單純的口號和宣傳。

因此,面對新能源汽車的蓬勃發(fā)展,燃油車并非束手無策。通過技術(shù)創(chuàng)新和用戶體驗的提升,燃油車依然能夠在市場中占據(jù)一席之地。鼓勵大力發(fā)展燃油車的政策立場,正是對這一現(xiàn)實的認(rèn)可和尊重。

在新能源汽車與燃油車并存的當(dāng)下,企業(yè)需要更加靈活地應(yīng)對市場變化,找到適合自己的發(fā)展策略。而消費者則應(yīng)根據(jù)自身需求和偏好,做出最為明智的選擇。