隨著五月的尾聲漸近,回顧年初各大車企設定的銷量目標,不少企業恐怕正為未能如期推進的銷售進度感到焦慮。從謹慎的10%至20%增長預測,到激進的目標翻倍,制定年度銷量目標已成為車企的常規操作。

回望2024年,汽車市場的火熱景象歷歷在目。比亞迪全年銷量突破400萬輛大關,奇瑞、吉利、理想等品牌也屢創新高,全年汽車產銷量雙雙超過3100萬輛,刷新了歷史記錄。然而,在市場競爭加劇、用戶品牌認知成為重要資源的當下,銷量目標的宣傳意義似乎已超越了其實際價值。

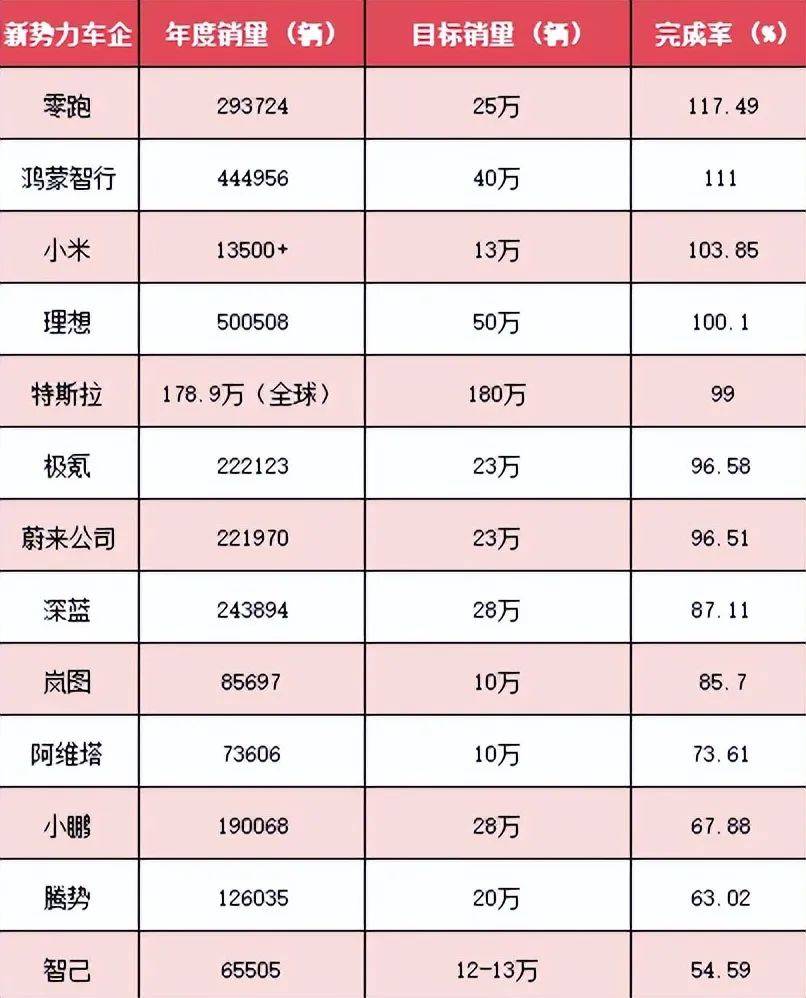

據統計,2024年真正完成銷量目標的車企寥寥無幾,僅有零跑、理想、小米、鴻蒙智行等少數新勢力品牌在動輒50%增幅乃至銷量翻倍的目標中兌現了承諾。進入2025年,市場情況似乎并未好轉,截至四月底,僅小鵬汽車一家新勢力品牌完成了超過30%的銷量目標。

盡管銷量未能達到預期,市場卻表現出相當的寬容。在銷量整體上行的大環境下,未能達標的小瑕疵很快被市場淡忘。相反,一旦銷量增長與目標達成雙重加持,車企的品牌形象將大幅提升。因此,制定銷量目標幾乎成為了一場沒有風險的投資,車企可以大膽設定目標,而不必擔心后續的“售后”問題。

然而,這種過于樂觀或盲目樂觀的銷量目標設定,也引發了一系列問題。在上海車展的一次圓桌專訪中,理想汽車產品線總裁劉杰被問及理想MEGA銷量目標的變化時,他坦言,車企自身的銷量目標對用戶而言并沒有太大價值,用戶更關心的是品牌能提供什么樣的產品價值。

這不禁讓人思考,銷量目標的提出,究竟利好了誰?誠然,銷量目標的設定對品牌銷量的提升有積極作用,但同時也可能使車企過于關注競爭和短期成績,而忽視圍繞用戶價值做產品。以價換量成為提升銷量的常用手段,車企利潤承壓,營業收入上漲但凈利潤大幅下降的案例屢見不鮮。2024年,汽車制造業營收同比增長4.1%,但利潤總額卻下滑了8%。

更為嚴重的是,過高的銷量預期容易誤導供應商。當車企以銷量目標為籌碼壓低供應端價格時,一旦出現銷量不達標的情況,供應商可能面臨薄利多銷、庫存積壓的困境。康明斯、麥格納等上游供應商也暫停或下調了業績預期。

然而,在銷量目標盛行的市場中,也有例外。2024年,長城汽車果斷選擇“棄量保利”,全年銷售新車123.33萬輛,與2023年持平,遠低于190萬輛的全年銷量目標。盡管銷量未增,但長城汽車在盈利方面實現了猛增,營業總收入同比增長16.73%,歸母凈利潤同比增長80.76%。

這一成績主要得益于高端車型銷量的增長。長城汽車20萬元以上車型銷量同比增長37.13%,而承載長城汽車轉型重任的低端車型歐拉汽車銷量則下滑了41.69%。長城汽車的選擇證明,利潤的增長并非只依賴于規模。

值得注意的是,比亞迪、吉利、奇瑞等頭部車企不僅超額完成銷量目標,營收和凈利潤也實現了雙重增長。小米、零跑等市場占有率不高的品牌也通過銷量上漲快速放大了規模效應。這進一步印證了合理的銷量目標對企業和行業發展的正作用。

銷量目標本身并無原罪。在工業化時代,它是規模效應的燈塔,是成本控制的工具。然而,在智能電動化時代,消費者的購買行為回歸理性,盲目追逐銷量目標的代價變得沉重。長城汽車“棄量保利”的逆勢增長,以及消費者對新技術和新車型的熱情遠高于價格戰的調研結果,都表明銷量目標必須回歸其戰略工具的本質。

畢竟,沒有健康利潤支撐的銷量只是數字游戲,而脫離用戶價值的增長終將成為時代的塵埃。