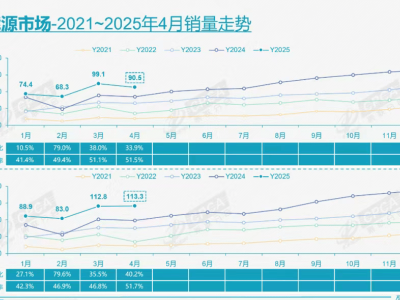

近期公布的第19周汽車銷量數據揭示出行業內部的分化趨勢,喜憂參半的景象映射出不同車企的境遇。銷量持續攀升的車企自然沉浸在喜悅之中,而那些銷量下滑的企業則面臨不小的壓力。深入分析這些數據,不難發現,市場格局正有利于那些排名靠前的車企,而新興車企則背負著巨大的生存壓力,擔憂自己成為被淘汰的一員。

在這一周里,“電車一哥”的表現尤為亮眼,銷量環比增長高達14%,展現出強勁的增長勢頭。與此同時,大眾汽車也取得了約7%的環比增長,創下了周銷量新高。在外資車企普遍不被看好的背景下,大眾的逆勢增長顯得格外引人注目,這不僅彰顯了外資車企的韌性,也反映出它們在經歷市場洗禮后,或許已經逐漸摸清了新能源汽車市場的脈搏,找到了突破的路徑。

從數據上看,僅有四家車企的周銷量超過了3萬輛,而其余車企的銷量甚至未能觸及2萬輛大關,與第一梯隊之間的差距顯而易見。大眾和豐田等外資車企在國內市場依然擁有廣闊的發展空間和時間,它們有足夠的能力去適應市場的變化。

隨著這些傳統車企逐漸適應新能源汽車市場的競爭節奏,它們開始加大對新能源汽車企業的壓力,加速了汽車市場的淘汰進程。降價、推出更多車型成為它們應對市場競爭的策略,力求在這場激烈的較量中堅持下去,最終實現“剩者為王”的目標。

大眾和豐田等外資車企憑借其雄厚的資金實力,在歐美市場賺取了豐厚的利潤。豐田作為全球最大的汽車企業,其利潤相當于中國七大汽車企業利潤的總和。這樣的實力讓豐田敢于在中國市場采取讓利策略,近期推出的電車價格甚至下探至10萬元出頭,積極參與中國市場的競爭。

國內傳統車企中的佼佼者在新能源汽車市場也取得了顯著成就。盡管數年前因忽視新能源汽車市場而未能進入前十名,但近年來發力新能源汽車市場后,該企業已成功躋身行業第二。

面對傳統車企以持久戰姿態與新造車企業競爭的現狀,新造車企業的處境愈發艱難。第18周的數據顯示,眾多新造車企業中僅有一家實現環比增長并再度突破萬輛大關,但到了第19周,這家企業的銷量又出現下滑,跌破萬輛。至此,新造車企業中已沒有周銷量過萬的企業。

2024年的業績報告顯示,新造車企業中僅有少數幾家實現盈利,其余大多處于虧損狀態。而且,它們的銷量規模與前十大車企的銷量差距顯著。沒有足夠的銷量支撐,新造車企業在汽車行業中的生存將變得愈發艱難。畢竟,無論是汽車制造還是售后服務,都需要巨大的資金投入。

近期,部分電車企業傳出庫存增加的消息,這反映出它們自3月份以來雖然再度降價以提振銷量,但效果并不明顯,反而導致庫存積壓。這對于這些企業來說顯然是個不利信號,在當前的淘汰賽中,這樣的處境無疑會讓它們更加被動。

事實上,自去年以來,汽車行業內的價格戰已經產生了深遠的影響。多家新造車企業因此陷入困境,而汽車產業鏈上的電車企業也因連連壓價而難以承受。整個行業已經處于緊繃狀態,隨時可能面臨崩潰的邊緣。